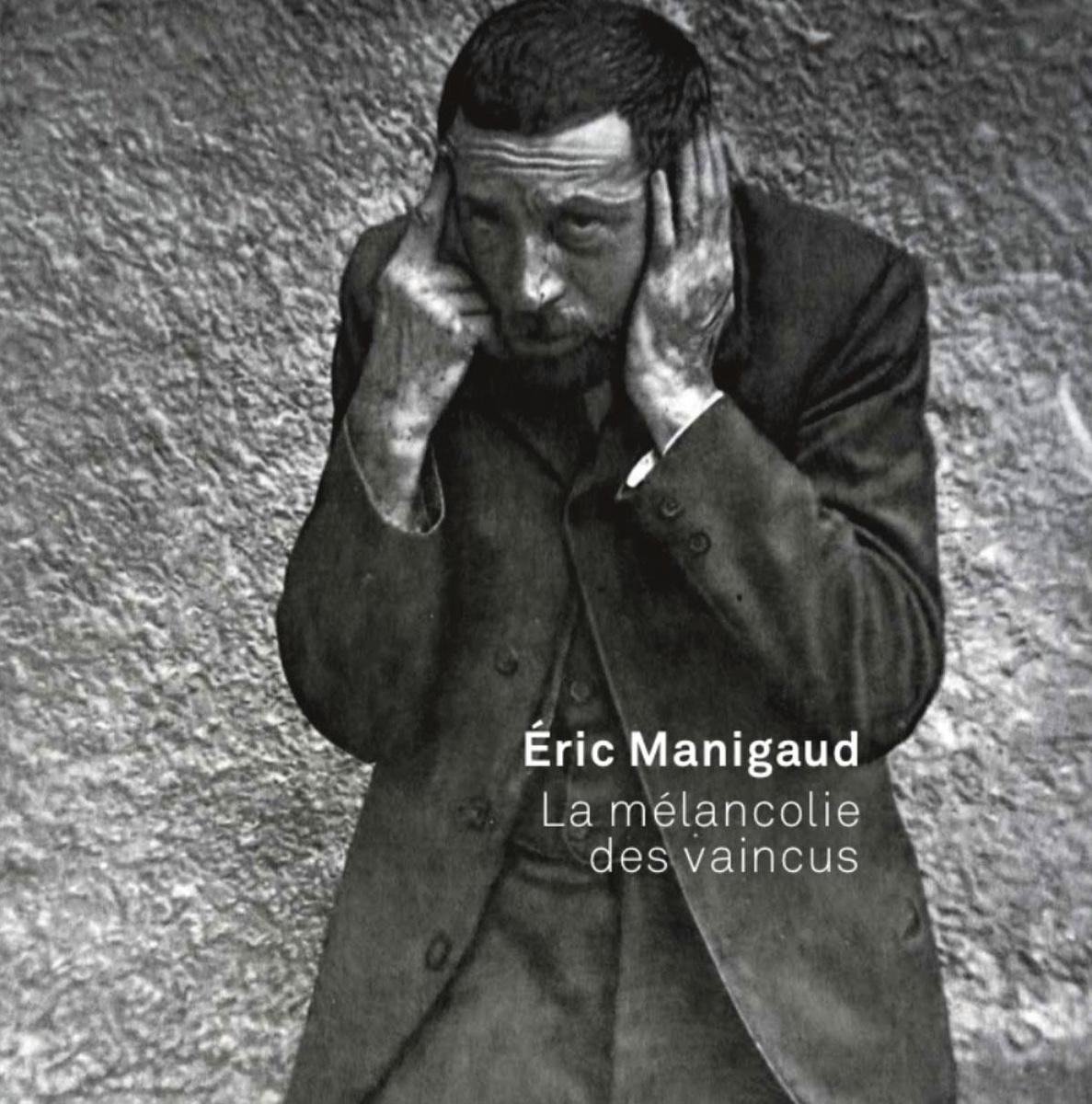

La Mélancolie des vaincus révèle la beauté flottante des dessins au graphite d’Éric Manigaud. Ce livre d’artiste précieux sonde une pratique ouatée fondée sur l’archive et l’image insoutenable.

D’Éric Manigaud (Paris, 1971), on ne sait pas grand-chose. Et c’est très bien ainsi. Avoir intégré qu’il est agrégé d’arts plastiques et que, selon la formule consacrée, il vit et travaille à Saint-Étienne nous suffit. L’homme ne s’étale ni sur les réseaux, ni en dehors, lui qui a pris soin de ne pas laisser traîner sur Internet un visage auquel se raccrocher -en réalité, un cliché, assez révélateur, existe bel et bien, mais l’artiste y apparaît caché derrière l’un de ces masques à bec d’oiseau que portaient les médecins médiévaux pour se protéger de la peste. Cette manoeuvre d’anonymat épouse une oeuvre exigeante, pudique à sa façon, en ce qu’elle oblige à s’en tenir à la pratique de dessin derrière laquelle l’intéressé disparaît entièrement. Fascinante et percutante, sa méthodologie centrée sur une sorte d’instabilité nébuleuse relève du presque-rien, de l’inframince. Une intervention ténue tenant tout entière dans un nuage vaporeux de gris et de traits effectués tant à la mine de plomb qu’à la poudre de graphite. Ce travail est également marqué par l’urgence du changement d’échelle qui invite à ouvrir le regard pour soupeser la brutalité du monde -« la brutalisation de la société » est un thème cher à l’artiste- et questionner le hors-champ de la représentation.

Manigaud est une sorte de copiste contemporain d’un genre particulier. Récemment, il décrivait à Étienne Hatt du magazine Art Press (1) son processus de création par le détail. Caractérisée par une ascèse plastique répétitive, la méthode s’avère quasi méditative. Pour l’envisager, un petit effort d’imagination est nécessaire afin de visualiser la case manquante: cet atelier aux contours de cellule monacale, voire de caverne platonicienne, présidant aux surgissements. Tout commence avec une pièce noire qui, comme l’explique Manigaud au cours de l’entretien, évoque la « camera obscura », ce rudimentaire ancêtre de la photographie. C’est au coeur de cette ténébreuse matrice que l’artiste opère la projection, par le biais d’une lanterne magique, d’une image à même une feuille blanche, elle-même disposée sur une surface de bois. « Je travaille sur une image projetée qui me sert de trame: le dessin recouvre la projection. L’image projetée disparaît donc au fur et à mesure de la progression du dessin. Le graphite, contrairement au papier qui est parfaitement mat, brille et rend impossible l’évaluation de la valeur de gris en cours de réalisation. Le dessin est presque invisible dans ces conditions: il fait trop sombre. Je dessine à l’aveugle et c’est le sens tactile qui prend le relais pour combler le déficit visuel. Il s’agit plutôt de modelage que de tracé, comme dans le mythe du potier Dibutades qui complète par un bas-relief en argile le tracé de sa fille » (2), détaille généreusement le plasticien. De ce processus atypique, faisant place à une significative part d’aveuglement, éclot un paradoxe: l’oeuvre révélée n’est en rien retranscription, elle qui prend corps sans qu’il soit question d’une quelconque virtuosité.

On l’aura compris, Éric Manigaud se tient loin des effets de manche, préférant apporter un soin maniaque au choix du grammage et de la texture du papier, du support qui l’accueille, voire du taux de graisse du crayon garant de sa facilité à être manié. Tous ces paramètres sont cruciaux, ils cautionnent cet art de la nuance infinitésimale caractérisant le travail du Stéphanois d’adoption. Ils signent aussi cette alchimie nébuleuse qui lui est si particulière, ce passage d’une photographie au dessin d’une photographie. Tout sauf anodine, cette opération, qui recèle une part de déréalisation, emmène les contours de la représentation se perdre dans le royaume des ombres, le pays des densités dissolues. Bref, un manifeste fantomatique de « l’hyporéalisme » -le terme est de Manigaud- tendu à la face d’une époque médusée par une technologie hyperréaliste qui promet des appareils photo dont les capteurs sont plus sensibles que l’oeil humain.

Morale de l’image

Le soin extrême qu’Éric Manigaud consacre au moindre de ses dessins trouve un écho puissant dans la question de la forme utilisée. Manipulant la plupart du temps des images violentes, le plasticien a fait sienne l’éthique d’un Jacques Rivette lorsque celui-ci affirmait que fond et forme étaient indissociables. Après avoir vu Kapò, un film sur les camps de concentration de Gillo Pontecorvo, le réalisateur de Jeanne la Pucelle se fendait, dans Les Cahiers du Cinéma, d’une diatribe restée célèbre: « (…) le plan où [Emmanuelle] Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés; l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre- plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris. » Précisant dans la foulée: « Ce qui compte, c’est le ton, ou l’accent, la nuance« . C’est exactement ce dont il est question dans les dessins de Manigaud, ce hiatus, quasi impalpable, invisible à celui qui ne sait pas regarder, séparant la réhabilitation de l’abjection. En cela, on ne s’étonne pas que le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole consacre en ce moment une exposition à l’intéressé, hélas fermée au public pour les raisons que l’on sait, en compagnie de Léa Belooussovitch, autre plasticienne qui feutre nos indécences voyeuristes.

Dans l’oeuvre de cet artiste représenté par Fifty One Gallery à Anvers, il est également question d’une méticuleuse précaution apportée à la sélection des photographies et des photogrammes. Qualifié d' »archiviste- dessinateur » par l’historien de l’art Philippe Dagen, le Français source des images du passé, des XIXe et XXe siècles, qui effectuent un aller-retour entre le visible et l’invisible, entre la révélation et la censure. C’est qu’il est intimement persuadé du « caractère de barbarie caché derrière tout document de culture« , pour paraphraser Walter Benjamin. N’hésitant pas à citer ce terrible extrait, traitant des biens culturels, des Thèses sur le concept d’Histoire: « Quiconque professe le matérialisme historique ne les peut envisager que d’un regard plein de distance. Car, tous en bloc, dès qu’on songe à leur origine, comment ne pas frémir d’effroi? Ils ne sont pas nés du seul effort des grands génies qui les créèrent, mais en même temps de l’anonyme corvée imposée aux contemporains de ces génies. »

Cette domination diffuse infuse les différentes séries de Manigaud, le cycle étant son mode opératoire. Ce sont les « gueules cassées » de 14-18 qui lui ont mis le pied à l’étrier. Ceux-là même que la monstruosité de ce qu’ils avaient vécu, pourtant émanation concrète des pouvoirs en place, a tenu dans des institutions, loin de toute vie sociale. D’autres silhouettes écrasées sous la roue de l’Histoire, qui parfois portent en elles le souvenir de la peinture, se profilent sous le crayon de l’artiste: les Algériens que l’on a précipités dans la Senne en 1961, les « cas cliniques », les cobayes d’un pionnier de la neurologie comme Duchenne de Boulogne, les corps incandescents d’Hiroshima, les villes ravagées, les anecdotiques du fait divers ou encore les excommuniés qu’une pathologie cutanée fait désigner du doigt. Enfin, et ce n’est pas la partie la moins intéressante de son oeuvre, Manigaud s’arrête également sur le spiritisme. Cet art étrange, qui entend » rendre présentes les présences invisibles » par le biais de représentations dissolues, ne pouvait que mobiliser cette main qui a pris en horreur les images lisses et sans texture.

(1) et (2) Éric Manigaud, Images rémanentes, interview d’Étienne Hatt, février 2021, Art Press numéro 485, pages 58-60.

La Mélancolie des vaincus, Éric Manigaud, éditions Snoeck, 104 pages. ****(*)