Avec l’hypnotique et fiévreux Tokyo Revisitée, l’écrivain britannique David Peace met formidablement un terme à son triptyque sur le Japon de l’après-guerre. Rencontre exclusive avec un des tout grands stylistes d’aujourd’hui.

Une prose inimitable qui doit autant à James Ellroy qu’à John Dos Passos ou à Robin Cook, des romans noirs (charbon) à tiroirs -son enragé Quatuor du Yorkshire composé de 1974, 1977, 1980 et 1983- ou, au hasard d’une bibliographie impeccable et exigeante, sa biographie vertigineuse du légendaire entraîneur de foot de Liverpool Bill Shankly avec Rouge ou mort: David Peace possède le souffle narratif des plus grands. Installé au Japon depuis 1994, l’auteur de GB 84 (sur la grève des mineurs dans le Yorkshire) conclut magistralement avec Tokyo revisitée (voir encadré) sa trilogie japonaise entamée avec Tokyo année zéro (2008) et Tokyo ville occupée (2010).

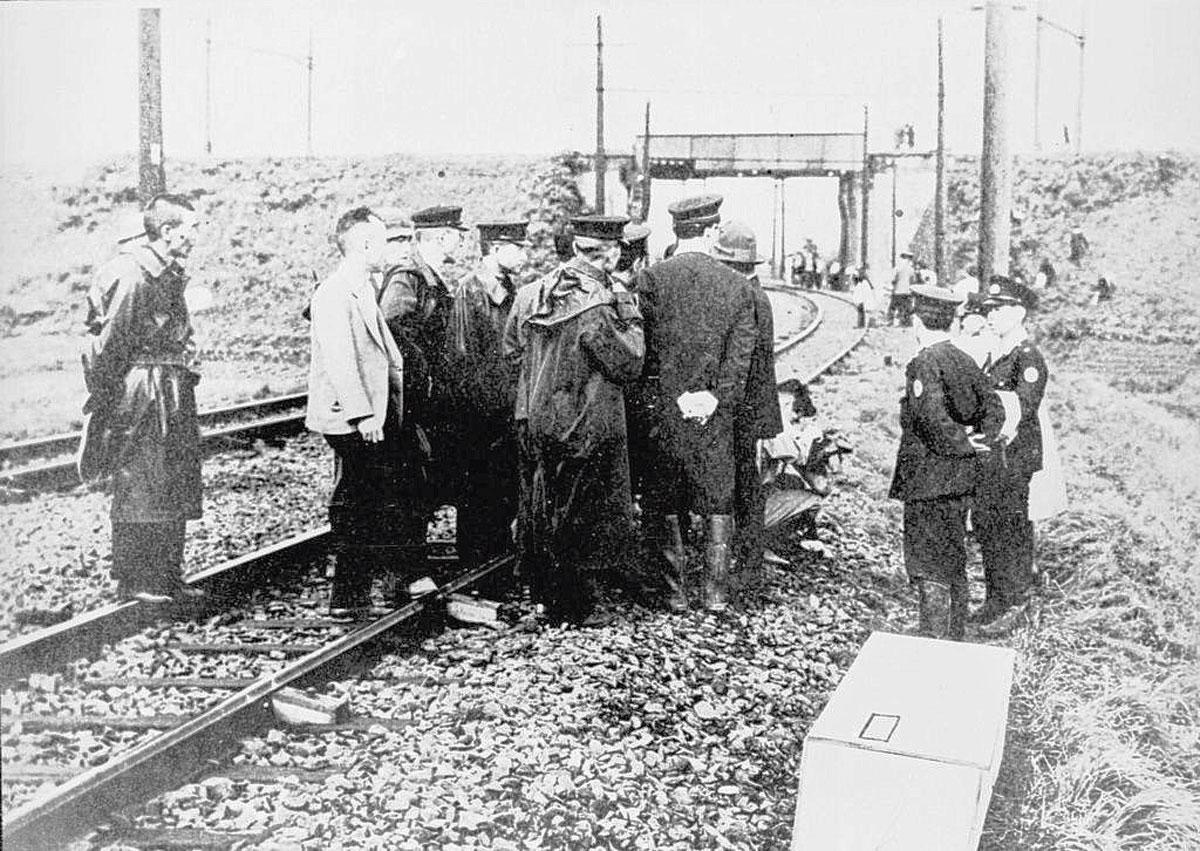

Pourquoi commencer le dernier volet de votre trilogie japonaise avec l’affaire Sadanori Shimoyama, le président des chemins de fer japonais dont on a retrouvé le corps décapité et démembré sur les rails le 5 avril 1949 alors qu’il devait licencier plus de 100.000 travailleurs?

Je savais en commençant cette trilogie que le point de départ de chaque livre allait être une affaire criminelle importante dans le Japon sous occupation américaine de l’après-guerre. Le mystère qui a entouré la mort de Sadanori Shimoyama, c’est du niveau de l’affaire Dreyfus ou de l’assassinat du président Kennedy. Tokyo année zéro est un livre de défaite et de reddition que j’ai écrit pendant la deuxième guerre d’Irak. J’y repense souvent aujourd’hui lorsque je vois les images de villes dévastées en provenance d’Ukraine. Tokyo ville occupée tourne autour des différentes lectures qu’on peut avoir de l’Histoire mais Tokyo revisitée est le seul des trois romans qui possède une dimension politique. Peu importe les causes du décès de Shimoyama: sa mort est avant tout symbolique parce que c’est la mort de la gauche au Japon et le début de l’accélération de son économie.

Dans quel sens?

Les premiers Américains ont débarqué au Japon avec une idée forte de la démocratie comme une espèce d’utopie. En 1949, avec la montée du communisme en Chine et un parti communiste japonais qui a compté jusqu’à 6 millions de membres, les Américains ont commencé à paniquer -la peur du rouge- et ils ont fait marche arrière. C’est le général américain Willoughby, un fasciste et antisémite, de surcroît ami de Franco, qui a géré ça. Il faut savoir que l’occupation japonaise coûtait très cher à l’économie américaine et l’une des premières mesures a été de stopper les subventions en faveur des chemins de fer japonais. Shimoyama s’est retrouvé coincé. Alors qu’il était entièrement dédié à son boulot -c’était un pur bureaucrate-, sa tête était mise à prix sur des affiches dans les rues de Tokyo. Le 5 juillet 1949, on retrouve son corps décapité, pas très loin de là où j’habite aujourd’hui et démembré par un train. Certains pensent qu’il s’est suicidé, rongé par la culpabilité et d’autres sont persuadés qu’il a été assassiné par les communistes, ou les nationalistes japonais, ou les syndicats. Voilà pour le contexte.

Qu’est-ce que vous découvrez lorsque vous enquêtez sur l’affaire en 2008?

J’ai été convaincu qu’il ne s’était pas suicidé lorsque j’ai rencontré un employé des chemins de fer vraiment très âgé: ce vieux monsieur m’a dit que quiconque travaille dans les chemins de fer ne se suiciderait jamais sur les voies, tout simplement parce que ça sèmerait une pagaille de tous les diables et causerait des retards inimaginables. Shimoyama aurait pu prendre des médicaments ou retourner une arme contre lui, mais certainement pas se jeter sous un train. Certains ont dit qu’il l’avait fait exprès pour, justement, causer des problèmes, mais c’est aux Américains qu’il en voulait, pas à sa propre compagnie.

Tokyo revisitée est divisé en trois parties: 1949, année du décès de Shimoyama; 1964, l’année de la renaissance au Japon avec les Jeux olympiques; et 1989, année de la mort de l’empereur Hirohito. Ces trois axes temporels se sont-ils imposés naturellement?

Il m’a fallu du temps pour composer cette trilogie dans la trilogie. L’année des Jeux olympiques coïncide avec le quinzième anniversaire de la mort de Shimoyama et, même si la loi a changé depuis peu, à l’époque, une affaire de meurtre non résolue était classée après quinze ans. Les derniers jours de l’empereur, c’était aussi quelque chose. On évoquait son état de santé dans les médias comme en Espagne lors des derniers jours de Franco. Son règne, connu sous le nom d’ère Showa, embrasse une tranche importante de l’Histoire du Japon, avec les horreurs commises en Chine, Hiroshima, Nagasaki, la reddition, jusqu’au miracle de la renaissance économique et les Jeux olympiques.

Vos personnages principaux sont inspirés par des gens qui ont réellement existé. De qui se rapproche Harry Sweeny, chargé de l’enquête?

D’Harry Shupak, la vraie personne chargée de l’affaire. J’avais lu son nom lors de mes recherches. C’était quelqu’un de la trempe d’Eliott Ness, qui devait former les policiers japonais pour lutter contre le crime organisé et les yakuzas.

On retrouve dans Tokyo revisitée une atmosphère chère à John le Carré. Ça vous parle?

Et comment! C’est clairement un hommage. Pendant les dix premières années de ma vie à Tokyo, j’ai eu la chance de rencontrer des seniors qui ont participé à l’occupation. Des gens comme l’écrivain Donald Richie, qui a côtoyé Ozu ou Kurusawa. Le personnage de Donald Reichenbach, ce n’est pas Donald Richie, mais c’est quelqu’un comme lui, si vous saisissez la nuance. Il travaillait pour le Stars and Stripes, le quotidien des forces armées américaines en service au Japon. Il a toujours prétendu ne pas faire partie de la CIA. Ceci étant dit, j’ai entendu dire que le type qui était à la tête de l’édition japonaise de Newsweek faisait partie de la CIA…

Comme James Ellroy quand il explore le passé de L.A. avec son Quatuor de Los Angeles, vous puisez dans l’Histoire du Yorkshire et du Japon pour vous connaître vous-même. Qu’avez-vous appris?

Le Red Riding Quartet(tétralogie sur l’éventreur du Yorkshire mentionnée plus haut, NDLR) m’a fait réaliser l’impact de l’écrivain Robin Cook, surtout dans la manière dont il embrasse le point de vue des victimes. Avec GB 84, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas que des victimes de meurtres: on peut être victime d’une crise économique ou sociale. J’étais assez engagé politiquement quand j’étais adolescent. En écrivant GB 84, les souvenirs de la grève des mineurs ont afflué. Avec le triptyque et surtout avec Tokyo ville occupée, j’ai intégré qu’il était toujours possible d’aller plus loin dans la forme du roman noir. En France et au Japon, le livre a très bien marché, c’est l’un de mes plus populaires avec 1974. Par contre, en Angleterre, il a fallu l’adaptation à la télévision britannique du Red Riding Quartet et la sortie du film de Tom Hooper The Damned United(adapté de 44 jours , autour de Brian Clough, le manager de Leeds United, NDLR) pour que mes livres commencent à se vendre.

Relire 1974 aujourd’hui nous fait mesurer combien votre style était déjà bien présent. Une écriture fiévreuse, des répétitions comme des mantras, des caractères en italique ou en majuscules, une rythmique hypnotique…

C’est que j’écris depuis l’âge de 8 ans. Mon premier livre a été publié en 1999, j’avais 32 ans. J’ai même écrit un roman de 300 000 mots -ce qui est énorme- qui a été refusé par tous les éditeurs anglais. Je suis ensuite parti à Istanbul, où j’ai étudié le turc. J’ai même voulu écrire un roman en turc et délaisser l’anglais. Je serais bien resté en Turquie, mais l’économie s’est cassé la figure et je suis parti à Tokyo.

Quel était votre état d’esprit une fois installé à Tokyo?

J’ai toujours lu. À Tokyo, c’était sans cesse. Beckett, T.S. Eliot, beaucoup de poésie. Toni Morrison a raison quand elle dit qu’il faut écrire le roman qu’on a envie de lire. C’est tellement vrai. Et écrire sur ce qu’on connaît. Et j’en reviens à Ellroy et à son Quatuor de Los Angeles et plus particulièrement à White Jazz. Le lire, c’était comme découvrir Stravinsky pour la première fois. J’ai donc relu un peu tout ça avant de commencer à écrire 1974. Essentiellement Ted Lewis, Robin Cook, James Ellroy…

Vous évoquez peu votre enfance, l’environnement dans lequel vous avez grandi…

L’une des raisons pour laquelle j’ai écrit GB 84, c’est parce que j’ai deux oncles du côté de mon père qui sont morts lors d’accidents miniers et si vous vous baladez là où j’ai grandi (Ossett, West Yorkshire, NDLR), il y a un monument en hommage aux mineurs disparus. Mon père est né en 1937, il a beaucoup étudié pour devenir enseignant et il l’est devenu, dans le primaire. Ma mère était également enseignante mais issue d’une famille fortunée qui s’est retrouvée sur la paille avant la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère a grandi avec des servantes chez elle alors que dans la maison où mon père a grandi, les toilettes étaient au fond du jardin. Mon père a toujours voulu devenir écrivain et, même si il n’a jamais été publié, je me souviens que je le voyais taper à la machine dans un coin de la maison. Il m’a toujours encouragé. Aujourd’hui, son état de santé ne le permet plus, mais quand j’écrivais Rouge ou mort, on se faisait un Skype tous les dimanches et je lui lisais ce que j’écrivais. Parce qu’il est fan de football et il me nourrissait d’anecdotes.

Sur quoi travaillez-vous aujourd’hui?

Sur Harold Wilson, membre du parti travailliste britannique qui a été Premier ministre à deux reprises: de 1964 à 1970 et de 1974 à 1976. Il souffrait à la fin de sa vie, comme mon père aujourd’hui, de démence. Je me rends compte en vous parlant que beaucoup de mes livres tournent autour des pressions diverses, de la violence de la vie moderne et de notre environnement quel qu’il soit et comment tout ça finit par affecter notre santé mentale.

De David Peace, éditions Rivages/Noir, traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias, 432 pages. ****

C’est dans un contexte historique tendu que démarre l’ultime volet de la trilogie tokyoïte de l’auteur du Quatuor du Yorkshire. Les occupants américains ont fort à faire depuis que la découverte du corps du président des chemins de fer japonais Sadanori Shimoyama, décapité et démembré sur la voie ferrée (photo), le lendemain de sa disparition, alors qu’il devait, sous pression américaine, licencier plusieurs dizaines de milliers de personnes. Dans cette fresque en trois actes – Tokyo revisitée peut se lire indépendamment des deux opus précédents-, David Peace réécrit l’Histoire après avoir passé une décennie à enquêter sur le sujet. Au lecteur de se laisser happer par un style hypnotique et inimitable et par des personnages (un flic, un privé, un traducteur) hantés et au bord de la rupture. Fulgurant!