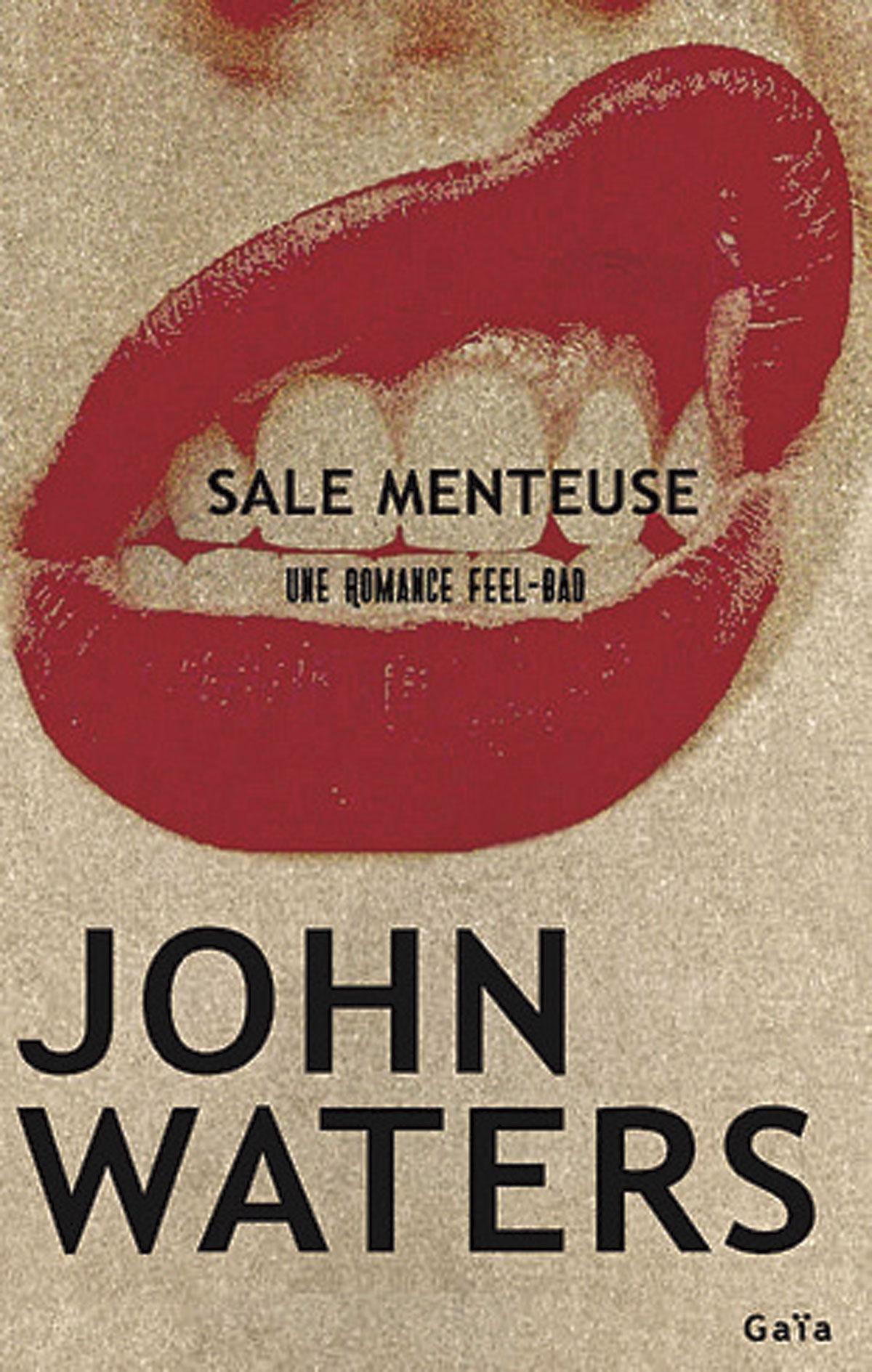

Avec Sale menteuse, John Waters, réalisateur culte de Pink Flamingos et prince incontesté du mauvais goût, signe son premier roman, une romance feel-bad retraçant l’odyssée de Marsha Sprinkle, voleuse pathologique et menteuse compulsive. Drôle et déjanté.

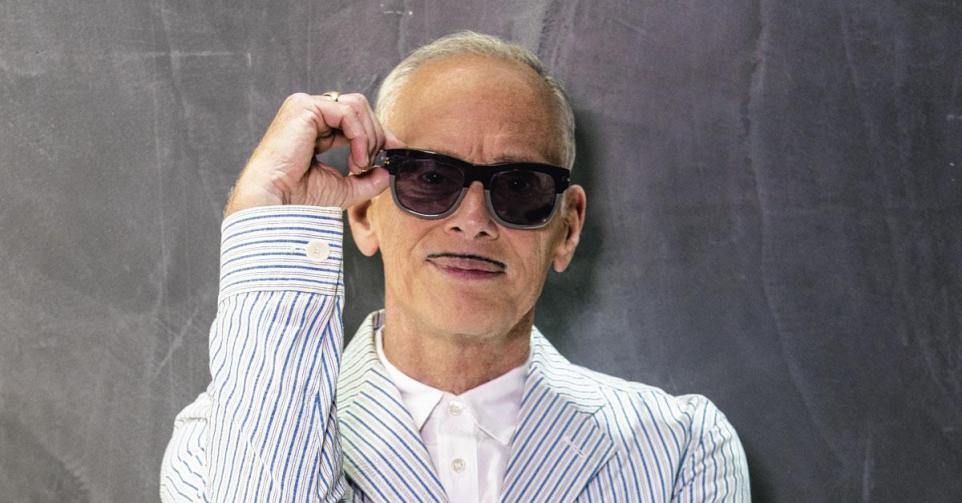

Inoxydable John Waters. À 77 printemps, celui que l’on a surnommé The Baron of Bad Taste ou The Pope of Trash parmi d’autres titres de gloire n’a rien perdu de sa superbe, ni de son sens de la provocation. Une qualité que le réalisateur de Pink Flamingos, Hairspray et autre Serial Mom, après avoir longtemps fait le bonheur des amateurs de films joyeusement déviants, décline désormais par écrit. Pour signer, avec Sale menteuse, un premier roman à son image: bien allumé, définitivement incorrect et non moins irrésistiblement drôle. “J’avais envie d’essayer quelque chose que je n’avais encore jamais fait, sourit-il derrière sa fine moustache signature d’éternel dandy punk. J’adore les romans, j’en lis énormément, mes autres livres avaient bien marché, et il n’y avait pas grand-chose que je n’avais pas encore raconté dans mes mémoires, autobiographie et essais. Je me suis donc lancé dans un récit de fiction.”

Savoir rire de soi

Sale menteuse a pour héroïne Marsha Sprinkle, voleuse pathologique dont le terrain de chasse privilégié est l’aéroport de Baltimore où, aidée de Daryl, son affidé lui prêtant assistance en échange de la promesse (jamais honorée) de faveurs sexuelles, elle dérobe des valises sur les carrousels à bagages. Une activité qui, combinée à ses talents d’arnaqueuse et à sa propension au mensonge, assure à l’excentrique quadra un train de vie confortable. Jusqu’au jour où l’improbable duo se fait pincer, Marsha en profitant pour planter là son obsédé d’associé. Lequel va se lancer à ses trousses, bientôt rejoint par d’autres, pour une odyssée passablement déjantée. “Mes personnages sont issus de mon imagination et de ma curiosité –j’aurais pu être un bon psychanalyste ou un bon psychiatre, ou alors, avocat de la défense pour des criminels patentés n’éprouvant aucun remords, et prêts à récidiver si, d’aventure, j’arrivais à les sortir de prison. Je ne pense pas que l’on naisse mauvais, et je suis fasciné par le comportement de gens que je ne comprends pas. Je suis l’opposé de Marsha, mais à mesure que j’écrivais, je me suis mis à la soutenir. Ce n’est pas pour rien si ce sont toujours les méchants qui ont les meilleurs rôles dans mes films.”

Puisque l’on est chez John Waters, l’on ne s’étonnera guère de croiser, au fil des pages, un pénis parlant, des accros bondissants du trampoline, un fétichiste des chatouilles, et même un défilé d’anulingus, parmi d’autres réjouissances, passant le politiquement correct à la moulinette d’une outrance dans laquelle il se pavane volontiers. On ne se refait pas après tout, Waters s’étant fait connaître par une scène de coprophagie non simulée dans Pink Flamingos, il y a un peu plus de 50 ans -“mon plus beau coup publicitaire”, s’amuse-t-il. Mais s’il semble n’avoir que faire des limites, lui s’en défend pourtant: “Je ne fais pas d’humour sur l’Holocauste, et très peu sur les Noirs. Avant tout, il s’agit de rire de soi. Le ton doit impliquer que vous vous incluez au nombre, pour que ça puisse être drôle pour les autres, sans méchanceté. Et pour que les gens puissent se moquer des règles avec lesquelles il me faut vivre aujourd’hui, différentes de celles de mes parents que j’ai rejetées, et qui sont les nouvelles règles édictées par des libéraux. Tout cela est propice à l’humour.”

Apôtre du mauvais goût

Si le monde a bien changé depuis son premier long métrage, Mondo Trasho, sorti confidentiellement en 1969, John Waters, pour sa part, a maintenu un même cap subversif, adaptant son humour corrosif et sa verve dévastatrice aux circonstances. “Je n’ai pas dû changer. Les gens rient plus facilement d’eux-mêmes. L’humour s’est toujours situé sur la crête, c’est le propre de la satire. Si je n’ai pas eu à changer, c’est parce que j’ai veillé à toujours avoir quelque chose devant moi: quand je ne tourne pas un film, j’écris un livre, j’ai toujours un plan B. Je n’ai jamais été aussi occupé qu’aujourd’hui: je fais mes spectacles de stand-up, j’écris, mes films passent à la télévision, ce dont je n’avais jamais imaginé que ce soit un jour possible.” Avec, cerise sur le gâteau, ce qui ressemble à une forme de respectabilité: “C’est l’ironie ultime, je suis devenu un insider, je vais même avoir mon étoile sur le “walk of fame”, s’esclaffe-t-il, mais rester un outsider à 77 ans ne m’intéressait pas. ça aurait juste voulu dire que ça n’avait pas marché.” On en est loin, Waters continuant à porter son regard aiguisé sur son environnement. Et cet apôtre du mauvais goût d’observer: “Trump a sonné le glas du mauvais goût parce qu’avec lui, ça n’avait plus rien de drôle. Maintenant, on se demande ce qui va suivre: qu’est-ce qui va pouvoir tourner en dérision le politiquement correct, tout en restant tolérant et affectueux? C’est compliqué, mais c’est aussi ce qui est intéressant: marcher sur le bord. Quand j’étais jeune, Lenny Bruce s’est retrouvé en prison pour avoir dit “fuck”…” Woke, cancel culture, l’époque lui donne assurément du grain à moudre, qu’il envisage avec une indispensable dose de dérision: “Jusqu’où va-t-on régresser? Au train où vont les choses, il va bientôt falloir “cancel” Martin Luther King qui était un coureur de jupons, même ses plus ardents partisans en conviennent. Jusqu’où cela va-t-il aller? Je n’ai pas la réponse à cette question, mais je suis toujours fasciné par les choses sans réponse, c’est ça qui m’intéresse…”, conclut-il, “vieux dégueulasse” auto-proclamé n’en ayant pas fini avec le Mondo Trasho qui nous entoure…

Sale menteuse. Une romance feel-bad, de John Waters, éditions Gaïa, traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau, 256 pages.

***1/2