Face aux images d’horreur que l’actualité déverse ces temps-ci, l’émotion qui submerge rend tout dérisoire. Victime collatérale: l’imaginaire, cet oxygène mental.

Chaque fois que la barbarie débarque dans le salon, je repense à ce tableau glaçant de Francisco de Goya représentant Saturne dévorant un de ses fils. Ce géant aux yeux exorbités se repaissant d’un corps nu démembré et sanguinolent comme s’il dévorait une brochette de poulet -“magnifiquement sublimé” par la palette terreuse du maître espagnol- offre un raccourci saisissant vers les sommets de l’horreur.

Depuis que, enfant, j’ai croisé par hasard cette carte postale des ténèbres dans un livre d’art qui traînait imprudemment sur une table de l’appartement familial, je n’ai pas seulement mal dormi la nuit suivante, j’ai aussi perdu une partie de mon innocence. J’avais beau tenter de me convaincre que seul un esprit dérangé avait pu imaginer une scène pareille -tellement dérangeante qu’elle était forcément chimérique-, le doute avait planté ses serres dans ma conscience. Les cours d’Histoire et surtout le petit théâtre de l’horreur qui rythme régulièrement l’actualité -avec souvent le Proche-Orient en tête d’affiche, déjà à l’époque- allaient malheureusement confirmer par la suite la vague intuition née ce jour-là: l’humanité, comme le Titan de la mythologie qui a inspiré l’artiste hispanique, cultive avidement l’autodestruction, le cannibalisme, l’infanticide, l’avilissement, la sauvagerie. Goya n’a fait que saisir en une image totémique fulgurante et hypnotique cette pulsion de mort qui traverse l’Histoire.

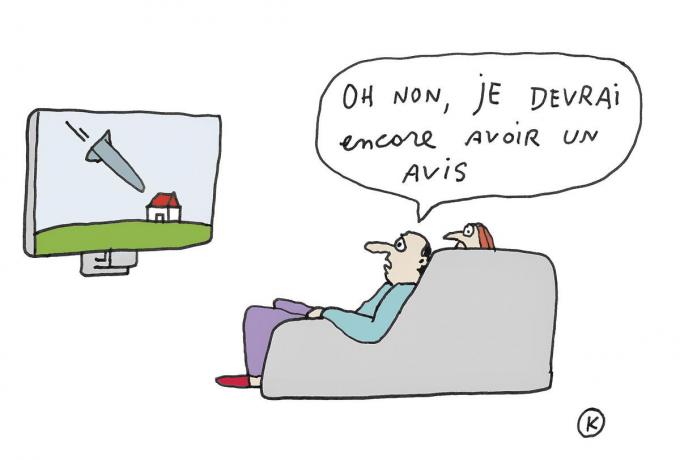

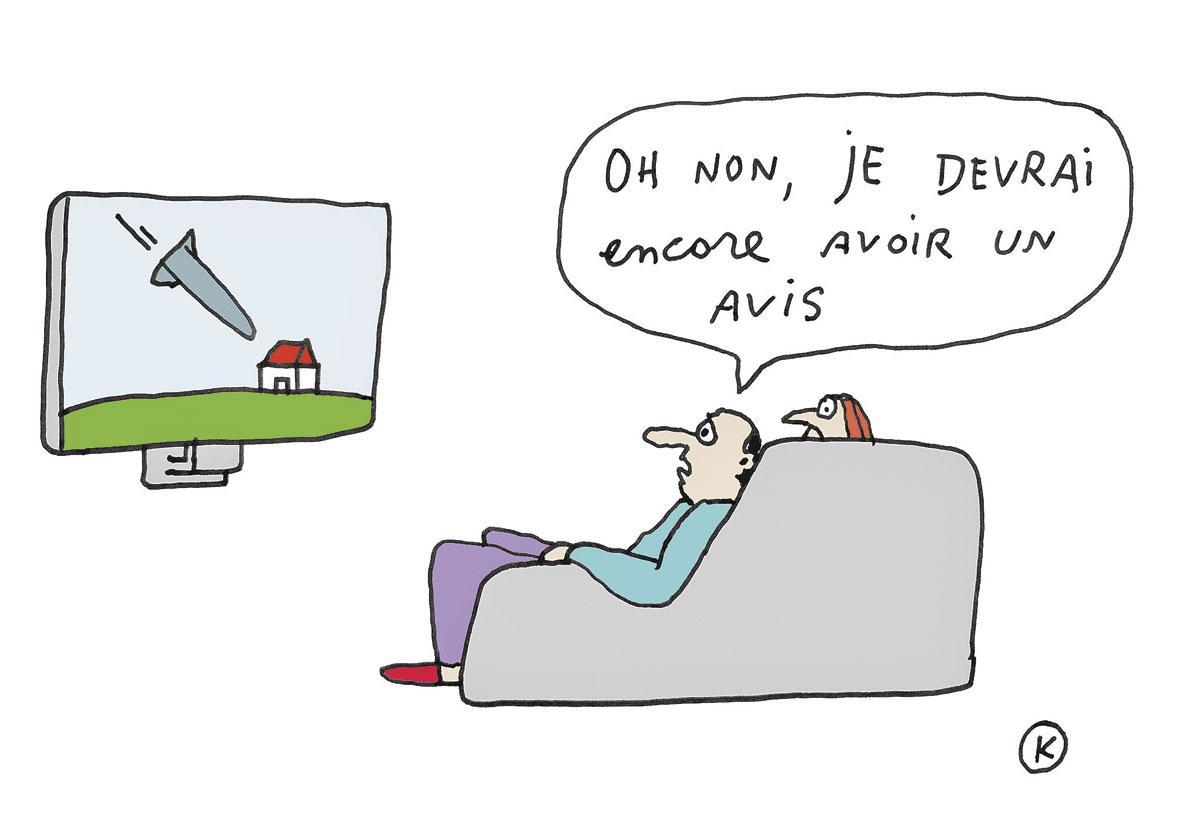

Si on ne s’habitue pas au récit de l’abject -encore heureux-, la sidération qui l’accompagne a quelque chose de totalitaire. Par son ampérage démesuré, elle court-circuite toute possibilité de nuance, de recul, de dialogue. C’est sans doute l’un des objectifs recherchés par les semeurs de haine: provoquer un trauma globalisé en saturant l’air de laideur nihiliste. À part s’indigner vainement sur les réseaux sociaux, que faire? Et comment surtout éviter la spirale infernale des représailles? Certains diront qu’il fallait y penser avant, en 1948, en 1967, en 1973, en 1987, etc. Maintenant c’est trop tard, les sentiments sont chauffés à blanc.

Le défi du moment: rester digne, ou juste humain. Pas simple. Face aux images et au déferlement de douleur, les passions ordinaires qui régulent le trafic émotionnel quotidien semblent subitement dérisoires, sinon indécentes. On cherche bien des dérivatifs pour ne pas céder totalement au désespoir mais le cœur n’y est pas. On se sentirait presque coupable de rire, de s’émouvoir, de s’emballer pour un film, un roman, un spectacle. Par sa radicalité, le terrorisme kidnappe aussi nos imaginaires. Surtout quand une armée de caméras s’est délecté du spectacle macabre.

En ce moment, le paysage mental ressemble à ces prairies brûlées où plus rien ne pousse. En tout cas dans l’immédiat. Plus tard, la vie finira bien par reprendre ses droits -jusqu’à la prochaine folie meurtrière ou la prochaine catastrophe climatique-, mais avec un entrain dévitalisé, un peu comme ces arbres épuisés d’avoir bourgeonné à contre-temps chaque fois que les températures s’emballent. En attendant ce début de guérison et l’espoir ténu d’un règlement (plutôt qu’un règlement de comptes), on compose avec ce sentiment nauséeux.

Rien ne sortira de positif de tout ça. Comme le rappelait sur un plateau télé l’autre jour le psychanalyste Gérard Miller, fort d’une longue expérience de militant très à gauche dans les coulisses de l’Histoire: “Je suis né après la guerre mais s’il y a une chose que j’ai retenue de la Shoah c’est que l’horreur n’est pas pédagogique.” Un écho au “plus jamais ça” si souvent entendu et si souvent piétiné. Le crime de masse est un piège émotionnel dont personne ne sort grandi.

Sur la reproduction que j’ai retrouvée du tableau, Saturne semble esquisser un sourire narquois…