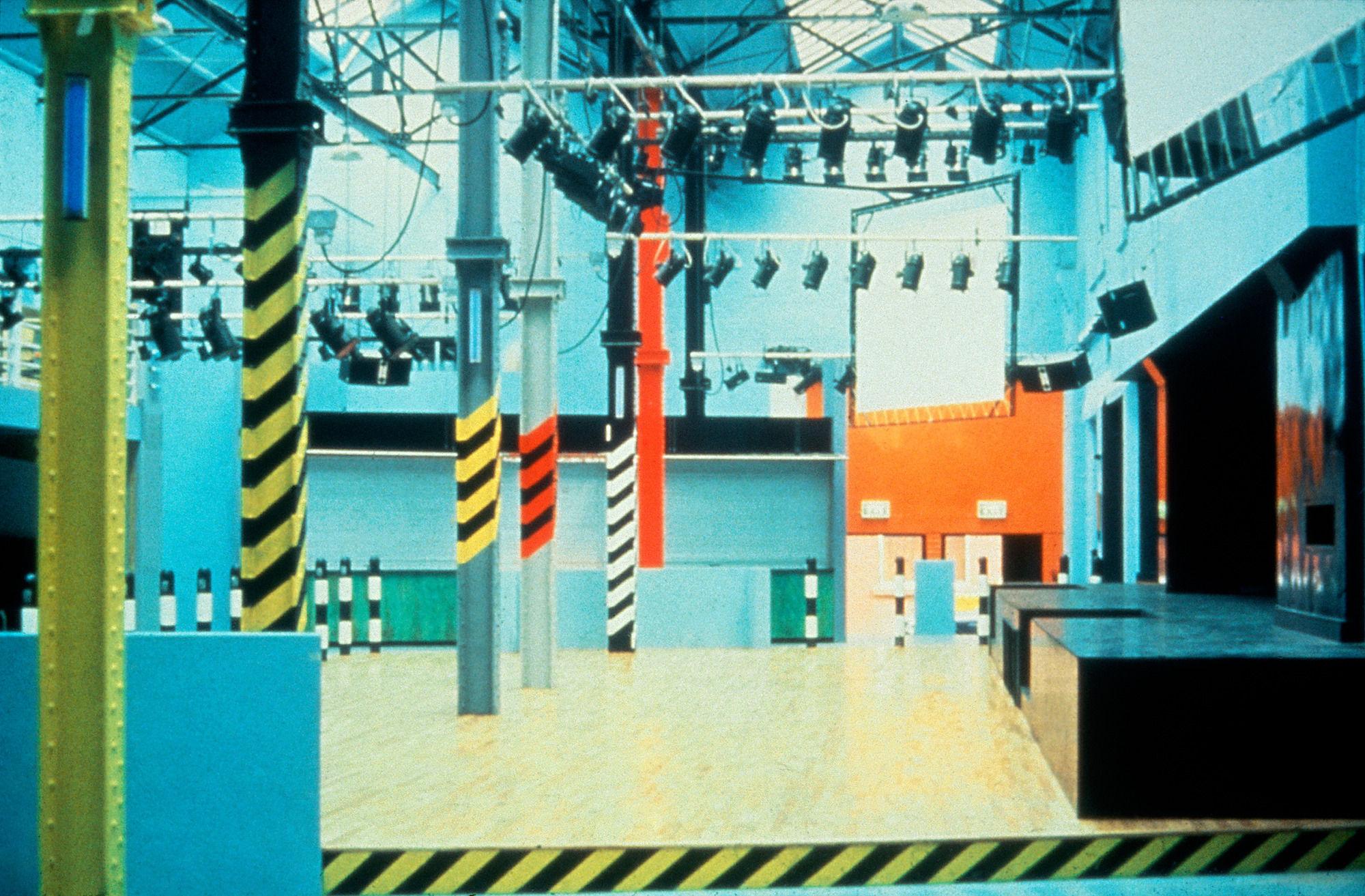

Ouvert en 1982, l’Haçienda de Manchester constitua l’un des épisodes les plus flamboyants de la club culture britannique, lieu-phare du mouvement rave. Dessiné par Ben Kelly, il n’a pourtant jamais cessé de perdre de l’argent. Durant son existence, il a dû être régulièrement renfloué par le label Factory et son groupe emblématique, New Order. Fermé définitivement en 1997, il marquera néanmoins les esprits avec son design post-industriel brut de décoffrage. Une constante dans l’Histoire des clubs, du Paradise Garage de Larry Levan en passant évidemment par le Berghain berlinois ou le Kompass à Gand.

Comme les autres genres, les musiques électroniques n’échappent pas au phénomène des croisières-festivals. De tout temps, des discothèques ont cependant eu le pied marin. À Berlin, la Spree est parsemée de petits clubs, plantés au bord de l’eau. À Paris, le Concrete est carrément amarré sur un quai de la Senne. Installé depuis 2011 sur une péniche à trois niveaux, le club flottant est notamment connu pour ses afters du dimanche matin.

Les exemples ne manquent pas. Du Recyclart installé gare de la Chapelle à Bruxelles (avant de devoir quitter l’endroit au début de l’année) au Cadran, qui fait corps avec la gare de Liège-Palais, en passant par Ampère, qui a trouvé refuge sous la voie ferrée à Anvers. Il faut croire que le clubber belge a un rail dans le ventre. À moins qu’il ne faille y voir une manière habile d’échapper aux problèmes de nuisances sonores problématiques au centre-ville?

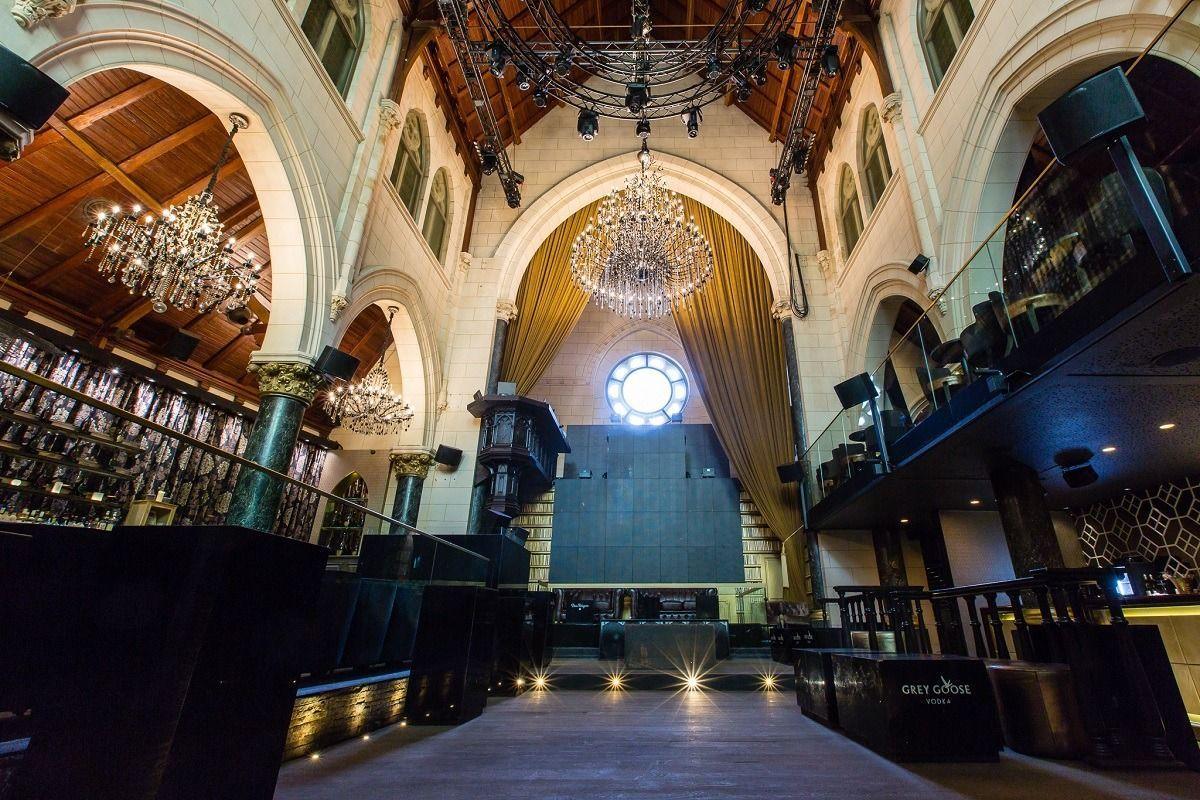

« God is a DJ », chantait le groupe Faithless. Entre l’extase de la dance et la révélation religieuse, il n’y a en effet parfois qu’un pas. À Bruxelles, le Spirito, par exemple, s’est installé dans une ancienne église anglicane, près de la Porte de Namur. Il n’est pas le seul. Ouvert depuis 1989, le Café d’Anvers, l’un des plus célèbres clubs du pays, a lui aussi investi les murs d’une ancienne église construite au XVIe siècle, au milieu du redlight district anversois.

En 1978, le magazine Vogue hommes envoie Roland Barthes faire un tour au Palace. Le célèbre sémiologue, auteur des Mythologies, y passe visiblement une excellente soirée. Dans l’article qu’il publie plus tard, il écrit notamment: « Je m’y sens bien. C’est moderne, très moderne. Et pourtant j’y retrouve le vieux pouvoir de la véritable architecture, qui est conjointement d’embellir les corps qui marchent, qui dansent, et d’animer les espaces et les édifices. » Surtout, il ne manque pas de ramener le fameux club parisien à son ancienne affectation théâtrale. Pour Barthes, la discothèque est en effet une scène, avec ses acteurs, ses jeux de lumière, etc. Ou encore un cinéma, comme le furent auparavant le Rex, ou, à Bruxelles, le Fuse et le Mirano.