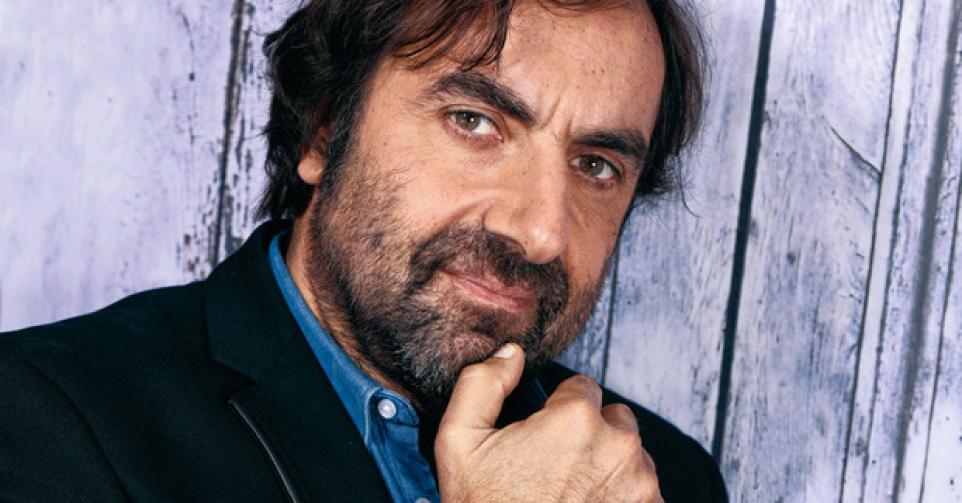

Pathopompe! Non, il ne s’agit pas d’une injure oubliée du capitaine Haddock. Même si celui qui la prononce a de vagues airs de ressemblance. Combinaison des mots grecs pathos, pour « passion », et pompos, pour « passeur », le pathopompe désigne donc le « passeur de passion ». Ce qui colle davantage à la personnalité d’André Manoukian. Auteur-compositeur-pianiste « d’origine arméno-cosmique », le musicien passé par Berklee, navigue depuis plus de 40 ans entre jazz, son premier amour, et chanson. Son rôle de juré au sein de La Nouvelle Star en a fait également une personnalité médiatique truculente. À la télé et en radio, Dédé n’a pas son pareil pour parler de musique, cultivant érudition et goût de la punchline. Un vulgarisateur hors pair, qui a également publié plusieurs livres. Dont le dernier, Les Pouvoirs extraordinaires de la musique, vient de paraître.

Laurent Hoebrechts, Focus Vif : Un simple accord peut bouleverser. Comment expliquer que ce qui n’est après tout qu’une vibration dans l’air soit capable de générer une émotion?

André Manoukian : Parce qu’une vibration n’est pas du tout neutre! Vous vous rendez compte, c’est comme si vous mettiez vos doigts dans une prise électrique! Et puis on n’écoute pas qu’avec les oreilles. C’est tout le corps qui résonne. Deleuze disait que la musique provoque des affects. Or, c’est quoi des affects? Ce sont des transformations du corps. Là je ne vous parle même pas d’émotions, mais de phénomènes physiques: pourquoi tel morceau vous donne la chair de poule, vous fait pleurer, ou vous donne envie d’envahir l’Ukraine? C’est pour ça que les philosophes se méfient de la musique, Platon en premier. Parce que la musique provoque des sentiments, sans que ça ne passe par l’esprit.

Lire aussi | La partition Manoukian

Ont-ils raison de se méfier? Si la musique génère des émotions, peut-elle aussi manipuler ceux qui l’écoutent?

C’est la légende du joueur de flûte d’Hamelin. Pour résumer, une ville envahie par les rats fait appel à un joueur de flûte, charmeur de rongeurs, pour les en débarrasser. Le musicien s’exécute, mais quand il demande à être payé, les autorités refusent. Pour se venger, il revient une nuit pour attirer cette fois les enfants. Donc, c’est l’idée qu’un musicien peut avoir un ascendant sur celui qui l’écoute. Dans La Musique et l’Ineffable, le philosophe Vladimir Jankélévitch pose la question de cette manière: la musique est-elle une science ou un charme frauduleux? J’ai tendance à dire qu’elle est toujours un peu les deux à la fois. Ce sont les Grecs qui en parlaient le mieux. Ils parlaient de musique apollinienne, tournée vers la spiritualité. Et puis une musique dionysiaque, dans laquelle on perd la conscience individuelle, pour se fondre dans le groupe dans une sorte de transe. Ils estimaient que l’on avait besoin de ces deux énergies.

“La musique est-elle une science ou un charme frauduleux? J’ai tendance à dire qu’elle est toujours un peu les deux à la fois.”

Le son peut être une arme. Vous l’illustrez avec le “pistolet sonique” expérimenté par le Français Vladimir Gavreau, dans les années 60. Aujourd’hui, en Israël, les forces de l’ordre utilisent un dispositif sonore, baptisé The Scream, pour disperser les manifestants…

C’est le côté obscur de la Force… Et surtout le côté très financé. C’est ce qui me révolte toujours un peu. D’une part, vous avez des expérimentations de quelqu’un comme Joël Sternheimer (connu également comme chanteur yéyé, sous le nom d’évariste, NDLR). Un savant aussi illuminé que génial qui avait établi une mélodie des protéines. Il pensait qu’en jouant la mélodie d’une plante par exemple, on pouvait obtenir des résultats. Des vignerons ont pu en faire l’expérience, pour lutter contre certains champignons. Mais on préfère quand même financer les armes soniques, avec ce fantasme absolu de pouvoir éliminer les hommes en gardant les infrastructures intactes…

Le son peut aussi guérir?

Bien sûr. On s’est rendu compte que nos organes répondaient à différentes fréquences. Même celles que l’oreille humaine n’entend pas, en dessous de 20 hertz. C’est l’histoire de cette cantatrice, Marie-Louise Aucher. Un jour, en revenant dans son village natal, elle chante à l’église, à côté de l’organiste. L’orgue résonne tellement, qu’elle ressent l’effet de chaque note sur son corps. À partir de là, elle va imaginer une sorte de cartographie dans laquelle chaque partie du corps est liée à une fréquence. Des médecins se sont penchés dessus. Si on admet qu’un organe vibre à une certaine fréquence -selon sa grosseur, sa densité, etc.-, on va pouvoir le stimuler et le masser, pour lui faire du bien.

Est-on tous égaux devant la musique?

Jolie question… C’est vrai que certaines personnes, quand elles vont voir un film par exemple, « n’entendent » pas la musique. D’autres vont s’y réfugier

pour exprimer des choses qu’elles n’arrivent pas à dire avec des mots. Les langues n’ont pas toutes la même « musique » non plus. Vous, les Belges, vous avez plus de facilité, par exemple. On vous a longtemps moqué pour votre accent. Mais c’est une richesse qu’a perdue le français, dans son désir d’hégémonie sur le breton, le corse, etc. Chaque fois qu’on essaie d’uniformiser, on enlève des particularités chantantes. Après, c’est aussi une question d’éducation. Il faudrait des politiques plus adaptées. Aujourd’hui, on est encore souvent dans cette absurdité totale d’emmerder les gosses avec du solfège, avant même qu’ils ne touchent un instrument. Aujourd’hui, heureusement, les réseaux soc’ (sic) redonnent l’espoir. Ils posent évidemment question: comment faire pour ne pas subir leur dictature? Mais en même temps, il y a un potentiel d’éducation assez formidable. Je l’ai vécu quand j’étais jury lors de La Nouvelle Star. Entre 2002 et 2016, j’ai vu le niveau musical des gosses augmenter de manière spectaculaire.

Vous êtes aussi confiant par rapport à l’IA (André Manoukian est co-fondateur de la start-up MatchTune, NDLR)?

Ce que provoque une IA, aujourd’hui, c’est un marais. Un truc où tout se vaut. Mais je pense que ça va pousser justement à être plus créatif. Aujourd’hui, la quête de gros son, par exemple, est finie. On n’est plus dans la fantaisie, dans une dentelle où les rythmes sont suggérés. On rentre dans une subtilité incroyable derrière laquelle l’IA courra toujours. À côté de ça, l’IA peut devenir un formidable assistant pour les vrais créateurs, qui chercheront à être encore plus originaux. Là aussi, je suis plutôt optimiste. ●

ANDRÉ MANOUKIAN

1957 Naissance à Lyon

1979 Élève au Berklee College of Music

2003 Juré dans La Nouvelle Star sur M6

2024 Parution de Les Pouvoirs extraordinaires de la musique, éditions Harper Collins