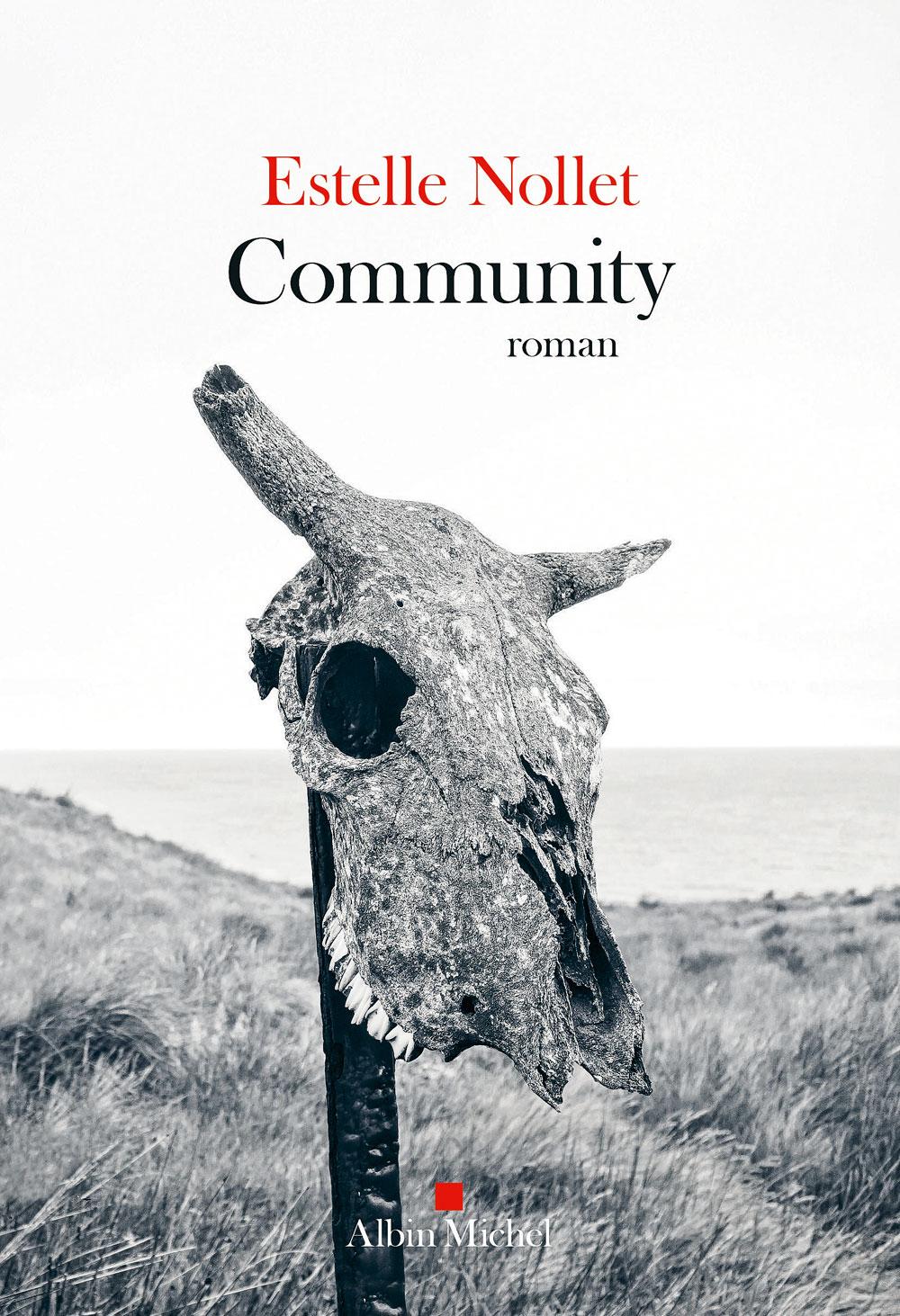

Pour son quatrième roman, Estelle Nollet s’excentre au bout du monde pour livrer un constat plutôt alarmiste sur l’état de la planète.

Auteure en 2009 d’un premier ouvrage, On ne boit pas les rats-kangourous, qu’on aurait attribué plus volontiers à un vieux pirate castagneur qu’à une trentenaire voyageuse, Estelle Nollet reprend pour son quatrième roman la piste du huis clos anxiogène. Seulement, elle substitue ici au pauvre rade d’une ville coupée du monde une base scientifique excentrée dans l’océan austral, et à une communauté de marginaux cradingues un groupe de dix individus hétéroclites, que seule cette mission d’analyse en conditions extrêmes aurait pu réunir: des militaires ou scientifiques de tous âges et caractères; sans oublier l’indispensable cuistot -le Maori Cookers-, qui à la manière d’un tenancier de bar post-apocalyptique récoltera les états d’âme de chacun, et tiendra en narrateur la chronique de cette catastrophique expédition. C’est ainsi en la peu commode New Aberdeen ( « de ces beautés hostiles qu’on rêve d’apprivoiser (…) Un beau petit lot de planète »), cernée d’albatros, langoustes, otaries et d’une faune à coucher dehors sous les étoiles (prévoir une petite laine) que débarque, pour une année qui risque fort de se prolonger, une poignée mixte de solitaires plus ou moins rompus aux conditions extrêmes. L’isolement aidant, les tensions croissent jusqu’au(x) drame(s), et reviennent aux oreilles du placide Cookers qui n’en demandait pas tant: « C’était comme ça, tout le monde venait spontanément me parler, où que je sois. J’étais pourtant l’homme que toutes ces histoires intéressaient le moins (…) Ce qu’on identifiait chez moi comme de l’empathie n’était qu’une attente polie. » Ainsi, ornithologues, biologistes et représentants des trois forces armées se croisent, s’engueulent ou se soûlent, à distance d’un Monde qui répond d’ailleurs de moins en moins, le tout sous le regard désabusé d’un bon gros géant.

Apocalypse now

Conçu en quatre parties de plus en plus resserrées, nerveuses, le roman propose une progression rapide vers le cauchemar, humain autant qu’écologique. De la simple observation des espèces locales (dont certaines, invasives, introduites par l’Homme) à la survie pure et simple, l’intrigue se renforce en avançant, Nollet prenant prétexte de cette dernière pour livrer un constat plutôt alarmiste sur l’état de la planète et d’assez peu riantes perspectives d’avenir. Le tout en traitant, pour l’avoir observée sur place, la nature insouciante de ces espaces (encore à peu près) préservés comme un personnage à part entière, peu sensible à la sonorité grinçante du compte à rebours: « Ce pin était le plus heureux du monde (…). La hache de Damoclès qui flottait au-dessus de son tronc n’étant pas près de s’abattre, il étirait paresseusement ses branches en se réveillant, un innocent de lignite, un bienheureux sirotant son milk-shake à la sève. » De leur côté, les hommes et les femmes ici réunis s’évertuent, face aux menaces, à faire ce qu’ils font toujours le mieux, c’est-à-dire n’importe quoi: « Il n’y a jamais autant de décisions prises que dans un groupe qui baisse la tête (…). La pluie et le froid pouvaient à chaque instant transformer quiconque en un golem serviteur de la paranoïa et des instincts primaires. » Dans ces conditions, on sera bien avisé de ne pas miser sur un happy end.

Community

d’Estelle Nollet, ÉDITIONS Albin Michel, 264 pages.

8