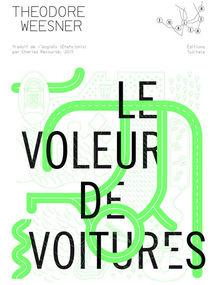

Et si la rentrée littéraire, c’était aussi l’occasion de (re)découvrir des grands livres oubliés ou jamais traduits? C’est en tout cas le pari de Tusitala, petite maison d’édition qui mise cet automne sur Le Voleur de voitures de Théodore Weesner, un roman culte aux États-Unis, où il est paru en… 1972. Récit d’une authentique aventure éditoriale.

« Un premier roman remarquable et passionnant » (Joyce Carol Oates). « L’un des plus grands romans d’apprentissage du XXe siècle » (The New York Times). « Le dénouement est l’un des plus bouleversants de la littérature américaine » (The New York Times Book Review). On a connu sillage moins encenseur pour un coup d’essai. Le roman s’appelle Le Voleur de voitures (lire sa critique): il est le tout premier de Theodore Weesner -un livre écoulé à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires à sa sortie au début des années 70 aux Etats-Unis, et resté inédit en français depuis… 43 ans. Dans une rentrée littéraire fourmillant par définition de nouveautés, quelle place pour des récits pensés et écrits dans un autre temps? Quelle pertinence, à l’heure où on réduit toujours plus le délai entre la sortie d’un roman en vo et sa traduction, à contourner l’actu et l’immédiateté? Et surtout, dans un marché francophone adorateur de littérature américaine, comment expliquer qu’un livre comme celui de Theodore Weesner soit passé entre les mailles des avides filets éditoriaux?

A l’image d’autres structures inspirantes (Attila, Cambourakis, Monsieur Toussaint Louverture, Tristram…), la jeune maison d’édition française Tusitala, montée en 2011, a fait sa spécialité des excavations et redécouvertes. Dénicher des titres d’hier qui continuent à faire sens aujourd’hui, offrir une voix française à des auteurs qui en étaient jusque-là dépourvus: Tusitala ouvre les horizons et bouge les cartes de l’édition traditionnelle. De la quête de tous ces grands livres qui restent à découvrir à la négociation des droits, du casting du traducteur idéal à la création d’un objet livre au sens noble: la maison sans réels murs témoigne d’une authentique aventure éditoriale et humaine, étape après étape. Une chanson de geste à quatre acteurs principaux, où chacun vient servir la cause -et forcément déposer un peu de soi: deux jeunes éditeurs défricheurs (lui ancien journaliste, elle ancienne attachée de presse), un traducteur américanophile, un directeur artistique inspiré, tous trentenaires, depuis Paris ou Bruxelles. Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait, dirait ce vieux brigand de Mark Twain. Parole aux géniaux inconscients.

Note d’intention

Mikaël Demets, éditeur (Paris): « Notre intention en créant Tusitala, c’était de faire des livres. On n’avait pas la prétention de se dire qu’on allait combler un manque. On n’avait pas non plus trop envie de se demander pourquoi on créait une maison d’édition, parce que sinon, en voyant tous les livres qui sortaient déjà, tous les éditeurs qui existent déjà -et notamment tous ceux qui font un travail remarquable-, ç’aurait pu nous décourager. On avait envie de faire des livres, on avait des idées de textes, des idées graphiques, alors on s’est lancés. »

Culture d’entreprise

Carmela Chergui, éditrice (Bruxelles): « Au départ, on ne voulait pas spécialement créer une structure en tant que telle: on voulait tout faire à la maison, n’avoir de comptes à rendre à personne. Le premier livre qu’on a voulu publier, c’était Mémoires d’un bison de Oscar Zeta Acosta, le premier livre d’un proche de Hunter S. Thompson. On est entrés en contact avec les ayants droit du livre, mais ils nous ont dit qu’ils ne nous vendraient les droits que si on était représentés par une structure officielle. On a donc fini par créer une petite entreprise: avec Mikaël, on est tous les deux PDG aujourd’hui (sourire). À la base, on n’avait pas de gros capital ni d’investisseurs: on a apporté 3500 euros chacun, et on a reçu une aide à la création d’entreprise de 3000 euros. On a commencé avec 10.000 euros, ce que nous ont coûté la traduction et l’impression, en 2013, des Mémoires d’un bison, et Un Locataire, le livre très étonnant d’une auteure islandaise, Svava Jakobsdottir. Une fois imprimés, on a pris nos deux livres et la route: on a sillonné la France pendant quinze jours pour faire le tour des librairies. C’était important pour nous de visualiser ces librairies, comment étaient faites les tables, à quoi ressemblaient les rayonnages. Il s’agissait pour nous de ne pas envoyer nos livres dans la nature. »

Tusitala

Carmela Chergui: « On a choisi ce nom parce qu’on aimait beaucoup Robert Louis Stevenson, l’écrivain étranger, l’aventurier, le voyageur. C’était vraiment un type bien, et ses bios le disent d’ailleurs: on ne lui connaît pas d’entourloupes. Lors d’un long séjour en Polynésie, les indigènes lui ont donné le surnom de Tusitala -« le maître conteur ». « Conteur d’histoires »: c’est un peu kitsch, mais on aimait bien l’idée. Après, Tusitala, c’est aussi le nom d’une araignée, ce qui nous plaisait aussi, parce qu’on aime voir le champ littéraire comme une gigantesque toile, des lignes qui se connectent les unes aux autres, nouent des idées, des écrits, des événements et des cultures. »

Ligne éditoriale

Mikaël Demets: « On n’a pas de ligne éditoriale stricte et prédéfinie, et ce n’est ni une mauvaise nouvelle ni un aveu d’incompétence. On construit notre maison comme on construit une bibliothèque: de proche en proche, de lecture en lecture. Notre ligne éditoriale se dégagera d’elle-même, et ce sera aux lecteurs et aux libraires de la définir. Nous, on ne se pose pas cette question. On a fait de l’autofiction droguée et politique des années 70 (Mémoires d’un bison de Acosta), des nouvelles islandaises étranges (Un Locataire de Jakobsdottir), un roman noir des années 80 (Dandy de Krawiec), un texte fantastique français de 1944 (La Nuit aveuglante de Richaud), un petit texte poétique un brin expérimental (Album de Minervudottir). Là, on sort un roman d’apprentissage avec Le Voleur de voitures de Theodore Weesner. Il y a une infinité de textes inédits: on en a des piles d’avance. A nous de trouver ceux qui, à nos yeux, ne sont pas datés, ne sont pas redondants avec ce qui existe déjà, ne sont pas dépassés ou anecdotiques. On se contente simplement de trouver des textes, quelle que soit leur date de parution. Alors évidemment, des fils rouges surgissent, des connexions apparaissent. Mais tant mieux aussi si on surprend. »

Chaîne du livre

Carmela Chergui: « Dès le départ, on était très intéressés par toute cette histoire de chaîne du livre: combien acheter des droits de traduction, comment trouver des diffuseurs pour nos livres, combien on est prêts à payer un imprimeur qui ne soit pas basé au fin fond de la Lituanie et sous-paie ses employés 180 euros par mois… Pour nous, c’est primordial de soutenir tous les maillons de la chaîne et d’accorder un grand soin à chaque étape de la vie de l’ouvrage. Je ne suis pas forcément mystique, mais je pense tout de même qu’il y a une histoire de karma derrière tout ça (sourire): si un livre est fait avec amour et pas avec des matériaux dégoûtants, si tout le monde est payé au moins un peu voire bien pour le faire, c’est un discours qui se tient, et nos livres s’en ressentiront. De toute façon, dans notre histoire, on a souvent cru aux réseaux, aux rencontres fortuites, aux livres oubliés sur lesquels un auteur qu’on aime nous conseille de nous pencher, aux gens qui arrivent: j’aime beaucoup cette idée-là. Cette idée, développée dans la Kabbale, qu’un acte t’est rendu à la hauteur de ce que tu as donné. »

Objet livre

Stephane De Groef, directeur artistique (Bruxelles): « Dès le départ, l’idée était d’accorder un soin particulier à l’objet livre. Quand Carmela et Mikaël m’ont parlé de Tusitala pour la première fois, l’araignée a rapidement fait sens: elle évoquait la toile, le réseau. On en a fait le logo de la maison. Pour la charte proprement dite, Mikaël m’a dit d’emblée: « Tout, sauf une couverture blanche » -il trouvait que c’était trop vu. Selon moi, il était important de jouer avec ces codes du « livre littéraire », les détourner. J’ai donc proposé une charte qui articule différents pictogrammes pour générer un motif, un pattern qui se tisserait chaque fois sur une couverture blanche. Ça permettait de créer le liant avec le logo de la maison: de l’araignée à la toile d’araignée… On a ensuite opté pour une couverture brute, sur papier non couché. Une cover plus fragile donc, mais aussi plus plaisante à manipuler, et plus intimiste, le tout dans un format plus grand que le livre de poche. On tenait le livre Tusitala: quelque chose d’agréable en main, de reposant, qui appelle à être exploré. »

Le Voleur de voitures, dernier-né

Mikaël Demets: « Le Voleur de voitures nous a été recommandé par l’écrivain américain Larry Fondation. On a voulu le publier parce qu’on l’a adoré. Parce qu’il réunit beaucoup de thèmes que l’on aime, parce qu’il arrive à traiter de l’adolescence avec une universalité qui fait complètement oublier que ce livre a 45 ans, parce que l’écriture arrive à être simple, brute même, mais très émouvante en même temps. C’est de la vraie littérature populaire subtile et intelligente, avec un arrière-plan marquant, le Détroit des années 50, et des personnages inoubliables. Après, comment expliquer qu’un texte comme Le Voleur de voitures soit resté si longtemps complètement inédit en français? Aucune idée. Parce que c’était un livre Tusitala? (sourire). »

Charles Recoursé, traducteur (Paris): « Quand j’ai commencé dans ce métier, j’avais cet idéal d’être transparent: n’être qu’un supraconducteur, un simple canal entre le texte en anglais et sa traduction. Mais plus un texte est introspectif, plus on finit par mettre de soi dedans. A cet égard, Le Voleur de voitures a représenté une drôle d’expérience de traduction. C’est un livre écrit dans une langue extra simple, par un écrivain autodidacte: Theodore Weesner n’a pas fait d’études de lettres, il n’y a pas, dans sa langue, de volonté de « faire style ». D’autre part, c’est un livre très largement autobiographique: il s’agit de souvenirs de jeunesse. C’est un texte rempli d’émotions floues et complexes parce qu’il reflète le trouble ressenti par son auteur à ce moment-là. Je pense que c’est la raison pour laquelle, une fois traduites en français, certaines phrases de Weesner ont rapidement donné l’impression d’être vagues, imprécises. Le défi, c’était de conserver ça, sans pour autant en arriver à une langue neutre, ou sèche. Il fallait enrichir le vocabulaire parfois, rendre des affects plus explicites sans pour autant prêter des intentions ou des comportements au personnage: ça a été un jeu de précision, de variation.

L’autre grande difficulté du texte, ça a été les dialogues. Traditionnellement, il y a trois choses extrêmement difficiles, dans une traduction: le rire, le cul et l’oral -les blagues qui ne sont plus drôles, les scènes de sexe qui virent à l’anti-érotique, et les gars des rues qui se mettent à causer comme s’ils sortaient de Normale Sup -ou inversement. C’est un poncif que de le dire, mais les Américains et les Français ne parlent pas de la même manière: si on traduit les dialogues à la lettre, on n’entendra pas les personnages. Ce sont des scènes que je travaille énormément, je suis constamment superattentif à la manière dont les gens parlent dans la rue, dans le métro, je suis aux aguets: il faut que ça sonne français. A cet endroit et vu le contexte de l’histoire, il aurait été tentant de verser dans l’argotique par exemple. Mais Alex, le héros du livre, n’est pas exactement un petit gars des rues. C’est un des enjeux du livre: il ne vole pas des voitures pour les revendre ou pour frimer, il le fait seulement pour qu’il se passe quelque chose. C’aurait donc été une aberration de le faire parler comme un garçon qui aurait grandi entre une barre d’immeuble et le caniveau. Weesner a une langue dont je dirais qu’elle est, plus que soignée, appliquée. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai opté pour le passé simple et non le passé composé pour la narration.

J’ai passé un mois et demi sur le premier jet de la traduction après quoi il restait, comme toujours, des passages en pointillé ou en gras -signes pour moi de références à affiner, de choix à faire entre plusieurs options laissées ouvertes. On est toujours plus forts à plusieurs: on s’est vus tous les trois avec Carmela et Mikaël pour discuter du texte français, et des solutions à y apporter. En quelques minutes, c’était lumineux, c’était réglé. »

Stephane De Groef: « Au moment de créer une cover, en général, je lis le livre dont il est question sur écran, je le parcours. Carmela et Mikaël m’aiguillent, me fournissent une liste de mots clefs. Je laisse tout cela imprégner ma mémoire, et soumets ensuite une proposition sur base de mon ressenti. Pour Le Voleur de voitures, c’est l’idée du circuit, du tapis routier pour enfant qui s’est imposée presque immédiatement. La cover doit proposer une synthèse graphique de qui se trouve à l’intérieur du livre. C’est une sorte de cartographie imaginaire du récit, qui met le futur lecteur en présence d’éléments qui, s’ils sont facilement identifiables, ne vont pas spécialement faire sens pour lui au premier regard. J’ai donc proposé la forme d’un circuit qui explore des territoires et transite par différents pictogrammes qui sont des éléments moteurs du roman de Weesner -du jukebox au verre à whisky en passant par le rasoir de poche. Je travaille généralement sans musique, mais là, tout du long, j’ai été hanté par l’univers cinématographique de John Cassavetes… »