Avec Betty, Tiffany McDaniel signe un vibrant cri d’amour à sa maman, à travers une odyssée familiale magnifique et douloureuse mais aussi lumineuse et poétique. La romancière américaine, qui est également plasticienne et passionnée de jardinage, nous en parle avec émotion, en exclusivité pour la presse belge, depuis son domicile de Circleville, dans l’Ohio.

« Ce livre, écrit Tiffany Mc Daniel en introduction à cette pure merveille qu’est Betty, est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne. » Cette Petite Indienne, c’est Betty, la maman de Tiffany, née « d’une femme aussi saisissante qu’un rêve et d’un père cherokee ». Lorsqu’elle prend connaissance de ténébreux secrets de famille, l’écrivaine décide de s’attaquer à l’histoire de sa madre et, par extension, de toute sa famille. Depuis sa sortie, Betty s’impose comme « le » roman américain de cette rentrée littéraire: il a remporté les prix du roman Fnac 2020 et America du meilleur roman 2020, il s’est écoulé à plus de 50.000 exemplaires en France et pas loin des 5.000 en Belgique. Bien plus qu’un manifeste féministe, Betty est surtout un roman magnifique sur l’amour inconditionnel d’une fille à sa mère, un récit incroyablement humain sur le deuil, la perte, l’abandon, l’héritage transgénérationnel, le racisme; le tout emballé par une écriture poétique et touchante.

Le succès de Betty doit vous ravir à plus d’un titre. Peut-être aussi parce que cette histoire personnelle et intime est en passe de devenir universelle?

J’ai commencé à écrire Betty il y a quasi vingt ans. La route a été longue. J’ai envoyé le manuscrit à des éditeurs en 2003 et j’ai lanterné des mois avant d’avoir des retours. Certains me disaient que le livre était trop féminin ; d’autres que des thèmes comme le viol incestueux étaient handicapants pour sa viabilité. Plusieurs personnes m’ont aussi suggéré de faire de Betty un personnage masculin, afin d’avoir un narrateur mâle. A chaque remarque de ce genre, ma détermination augmentait. J’avais en tête les visages des gens de ma famille qui m’avaient raconté leurs viols et je savais au fond de moi que j’avais cette légitimité de leur donner la parole. En fait, plus que le succès, qui me ravit, je suis surtout soulagée que le livre soit enfin dans les librairies.

Betty aurait-il pu voir le jour sans le mouvement #MeToo?

Cela a assurément ouvert des portes. Avant #MeToo, le livre était jugé trop féminin et aujourd’hui, ce genre de texte devient subitement à la mode. Je pense qu’avant ce mouvement, beaucoup de personnes ignoraient ou faisaient semblant d’ignorer les violences faites aux femmes – même si il y a eu des féministes avant moi, ce n’est pas le propos. La parole se libère aujourd’hui et c’est une très bonne chose. Je me souviens aussi avoir entendu des gens qui me disaient combien il était risqué d’écrire sur ce genre de choses. Et puis, ces femmes, dont Betty, sont juste des êtres humains. Je ne vois pas ce qu’il y a de risqué à s’y atteler.

L’écriture de Betty vous a-t-elle apaisée, en déposant sur papier les événements douloureux qu’ont vécu votre maman et d’autres femmes de votre famille?

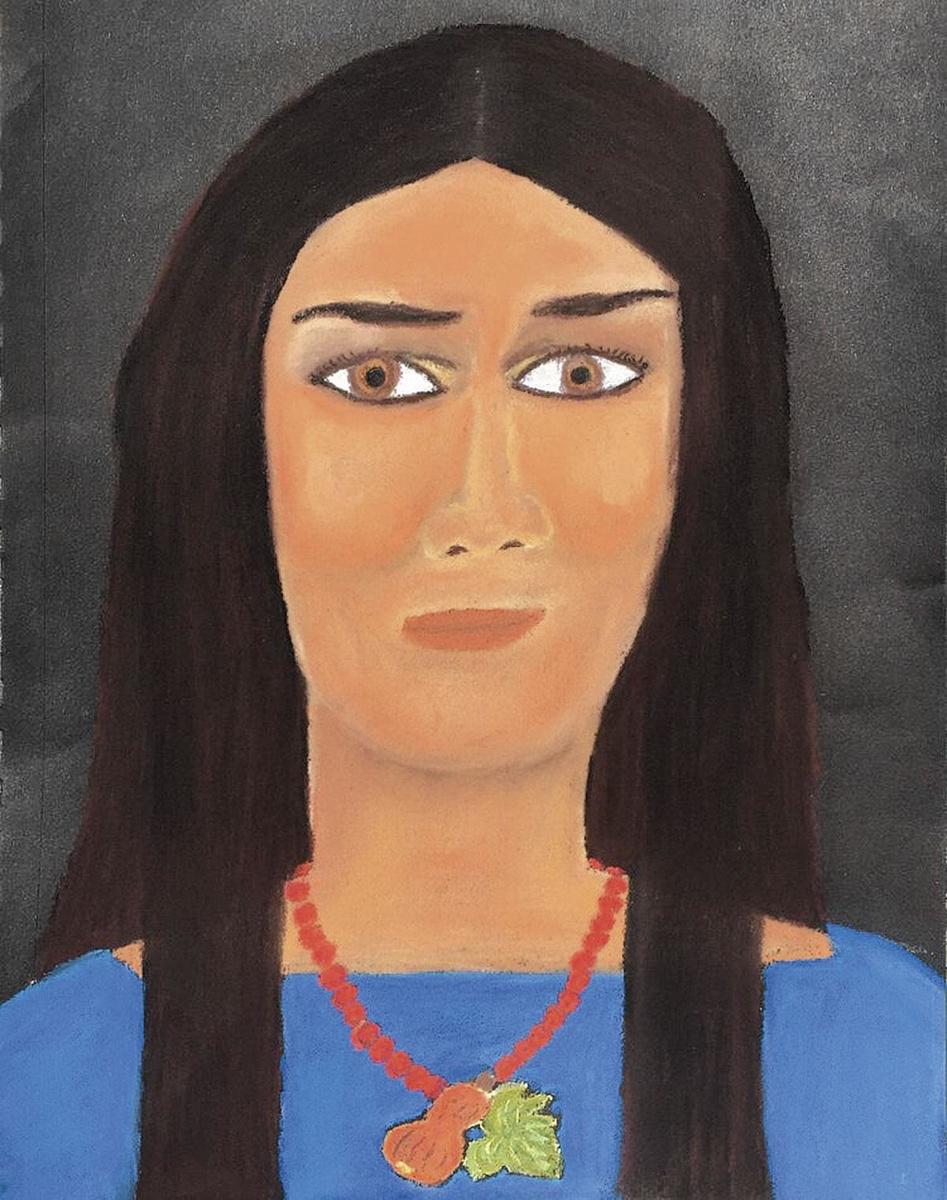

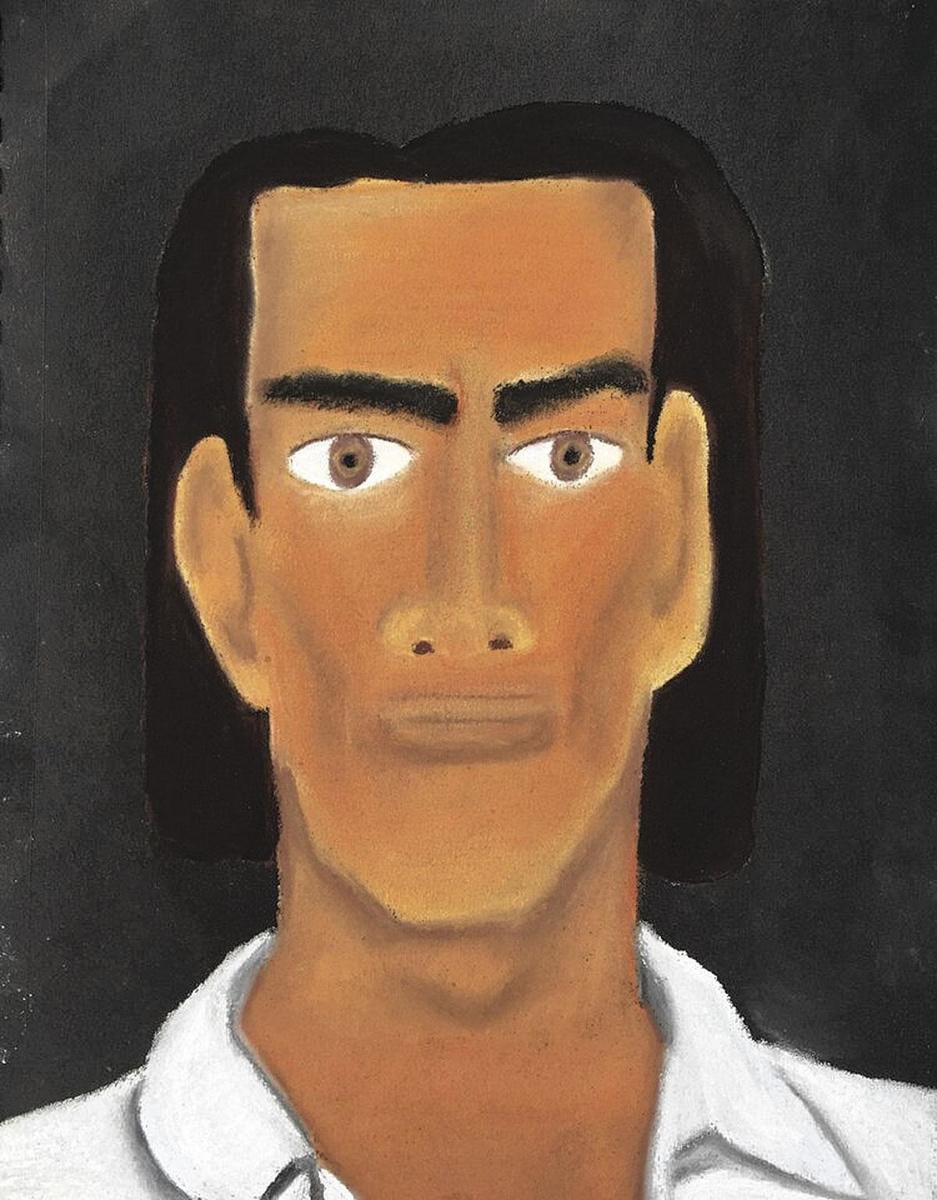

Absolument. J’ai, d’une certaine manière, entamé une conversation avec mes ancêtres. J’ai engagé un généalogiste qui a remis en perspective tout l’arbre de ma famille, mis la main sur des documents précieux, surtout du côté de la branche cherokee. Quand vous remontez la piste de vos ancêtres, quand vous découvrez leurs visages sur d’anciennes photos, quand vous faites connaissance, finalement, avec des gens que vous n’avez jamais rencontrés et que vous ne rencontrerez forcément jamais, quand vous découvrez des écrits, leurs signatures… Tout cela m’a aidée à construire, à forger, à consolider mon identité et mon héritage amérindien. Ma grand-mère Alka m’a beaucoup parlé de mon grand-père Landon, qui est décédé avant ma naissance. Sa description vient de ce qu’elle m’en a dit de lui. Ecrire a été un voyage au coeur d’un récit, certes, mais aussi au coeur de ma propre personne. Comme j’ai commencé à écrire Betty à la fin de mon adolescence et que son écriture m’a accompagnée pendant ma vie d’adulte et jusqu’à sa publication (NDLR: Tiffany McDaniel est née en 1985), j’ai porté l’histoire de ma mère et de ma famille pendant toutes ces années.

Sa publication est-elle en quelque sorte une libération?

Oui, bien sûr, parce que je donne la parole à des femmes qui ont subi des abus, des viols, des incestes. J’avais une certaine responsabilité sur les épaules. Donc oui, je respire beaucoup mieux depuis.

Comment a réagi votre maman, Betty, à la sortie du livre?

Ma mère a lu Betty et ce, depuis mon premier jet. Elle a lu aussi les cinq ou six autres romans que j’ai dans mes tiroirs. Ma soeur, Jennifer a également tout lu de mes écrits. Ce sont mes premières lectrices. Maman a toujours été très encourageante mais aussi découragée face à la frilosité des éditeurs, que j’évoquais au début de cette conversation.

Dans quel environnement avez-vous grandi?

Dans un environnement supercréatif. Ma mère est une poétesse extraordinaire. D’ailleurs, le poème qui ouvre Betty, Ma maison détruite, a été écrit par maman. Aussi loin que je m’en souvienne, je l’ai toujours connue son carnet de poésie à portée de main. Est-ce qu’un jour j’aurai envie de publier les poèmes de maman? Peut-être bien. A la maison, on faisait des spectacles avec mes trois soeurs et ma mère. Jennifer jouait du saxophone et on dansait autour d’elle. Il y avait toujours de la musique, c’était très joyeux et Betty nous a toujours encouragées à nous affirmer artistiquement.

Vous êtes aussi plasticienne et vous dites qu’en écrivant, vous avez besoin de dessiner également vos personnages et les paysages dans lesquels ils évoluent. Pour avoir une vision panoramique de votre récit?

J’ai toujours une planche à dessiner lorsque j’écris et je dessine généralement au fusain ou à l’aquarelle. Ce procédé permet d’extraire le personnage du livre afin de regarder la façon dont il est habillé, son regard, etc. C’est la même chose avec les paysages: je les connais par coeur puisque je n’ai pas quitté l’Ohio depuis ma naissance mais ça ouvre les perspectives de les coucher sur papier.

Dans votre premier roman L’Eté où tout a fondu, qui ressortira chez Gallmeister en 2022, vous introduisez chaque chapitre par une citation du Paradis perdu de John Milton. Pour Betty, ce sont des citations de la Bible. Pourquoi?

J’adore cela. C’est une petite indication que je donne à mes lectrices et lecteurs, la couleur de ce qu’ils s’apprêtent à lire. La lecture du Paradis perdu, dans ma vingtaine, m’a retournée mais surtout, le poème correspond bien à l’histoire d’un homme qui invite le diable à sa table, comme c’est le cas de L’Eté où tout a fondu. Les citations de la Bible, c’est aussi, d’une certaine façon, rappeler qu’à l’époque où Betty a grandi, dans l’Amérique des années 1950, la religion était très importante avec cette notion de péché, de bien, de mal, de culpabilité. Alors une fois le chapitre achevé, je cherchais la citation la plus appropriée. J’ajoute que les citations évoluent aussi au fil du récit et en fonction du personnage principal du chapitre en question.

Certains passages de Betty sont physiquement douloureux et, malgré tout, vous y glissez de la lumière. Comment arrivez-vous à ce délicat équilibre?

C’est un peu comme dans la vie. Dans tous les événements douloureux que nous traversons, arrive un moment où le paysage se fait plus lumineux. Cette balance s’impose d’elle-même et fait partie intégrante de l’évolution naturelle de l’histoire. Plus généralement, je pense que mon travail d’écrivain consiste à capturer toutes les émotions, quelles qu’elles soient.

Vous êtes également férue de jardinage et vous dites qu’en étant connectée à la terre, vous cultivez le lien qui vous unit avec vos ancêtres…

Ma mère nous a toujours appris, à mes soeurs et moi, à cultiver la terre, à nous intéresser aux plantes, aux arbres, etc. Je suis depuis immensément respectueuse envers la nature, la Terre, les animaux, tout ça fait partie de ma vie. Quand je parle de connexion, c’est parce que j’accomplis les mêmes gestes que mes ancêtres. Comme planter des graines, par exemple, ou travailler la terre. C’est dans mon sang. En fait, c’est comme l’écriture parce que si je remonte dans ma mémoire, les premières images que je vois, c’est la petite Tiffany en train d’écrire, de dessiner, d’inventer des histoires.

Avec vos deux romans, vous explorez le passé, le présent et le futur de votre terre natale, l’Ohio. Quel regard portez-vous sur le futur des Etats-Unis?

J’évite de parler politique parce que le sujet est trop clivant et l’Etat de l’Ohio n’est pas le pays tout entier. C’est sûr que je sais ce qui se passe. Les violences policières, George Floyd; ça ne date pas d’hier. La question du racisme, au coeur de mon premier roman, non plus. J’ai bien conscience que nous avons encore d’énormes progrès à faire. Tout ça pour vous dire que j’espère une issue heureuse pour le 3 novembre prochain, tout en m’attendant au pire.