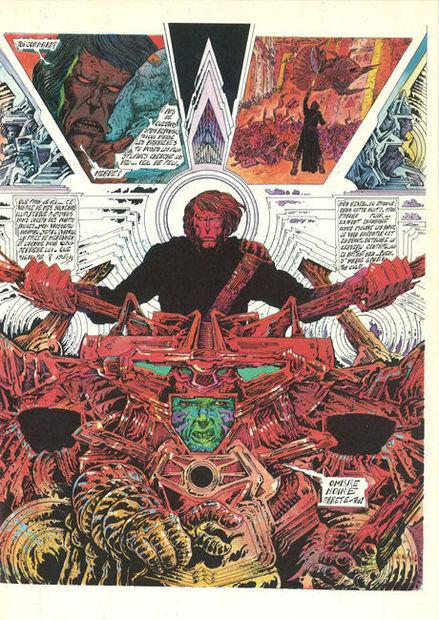

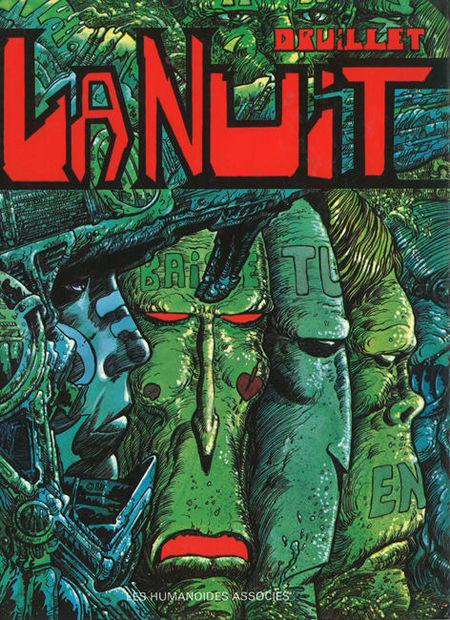

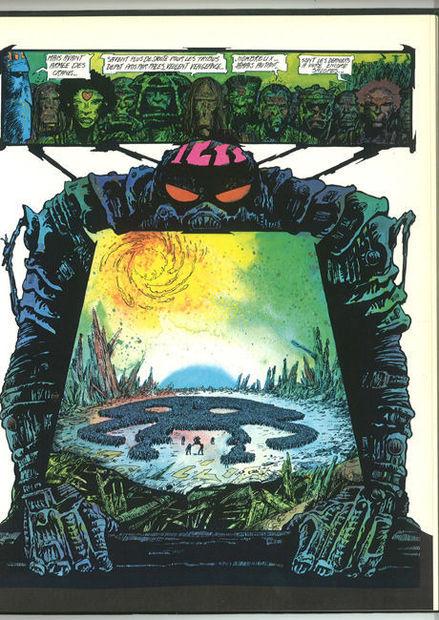

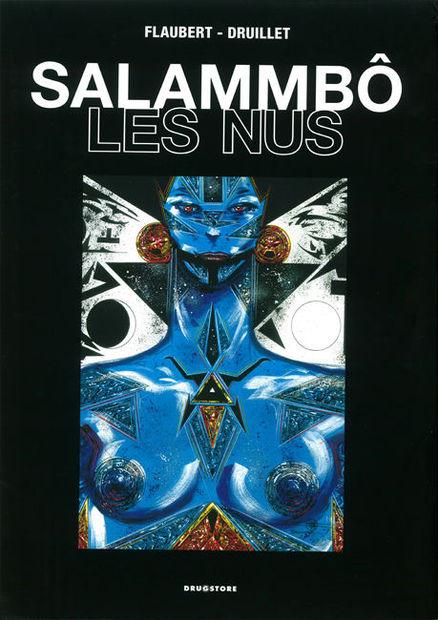

On est au coeur des années 70, dans le magazine Rock & Folk: les éloges dithyrambiques sur Led Zep et les Who cèdent soudainement la place à une fresque choc entre peinture et bande dessinée. Druillet amène La Nuit sur de grandes pages peuplées de junkies-zombies devant conquérir le Dépôt bleu, source de cruelles énergies défoncées. Le graphisme hérissé jette dans l’aventure des créatures difformes, boursouflées de colère, versions électriques d’hells angels jupitériens. Les dialogues, succincts et surréalistes, s’écrivent en orbite de toute caresse rationnelle. L’expérience, concassant les rêves rocks les plus déchirés, est alors, pour Druillet, la seule manière de raconter le drame qu’il vit: la mort annoncée de sa femme Nicole, détruite par un cancer sans rémission. Si La nuit reste l’expérience la plus extrême du dessinateur et peintre français -né à Toulouse en 1944-, elle intègre parfaitement une oeuvre salée et aventureuse où l’on pointe aussi une fulgurante revisitation du Salammbô de Gustave Flaubert dans les années 80. Workaholic, Druillet a multiplié le hors piste graphique: dans les décors du cinéma et de la télévision -ses récentes créations pour Les Rois maudits– en créant des meubles précieux, et toujours, en peignant et dessinant. Il y a quelques semaines, la parution d’un joli disque décalé sur le label Freaksville – La Transformation d’OG Musique- ramène l’oeuvre du brillant inclassable sous nos yeux: Druillet propose une pochette inspirée des années Salammbô, où la silhouette fractionnée d’une femme semble sourire au cosmos étoilé. Il en dit: « Quand j’ai reçu la musique, j’y ai trouvé du charme, une sorte de mémoire des années 70, de belles mélodies. OG est à la fois dans la tradition et dans l’innovation. » Il n’en faut pas plus pour susciter un entretien qui, début juin, nous installe face au maître dans l’un de ses 2 ateliers, au sud de Paris. Toiles gravées de noir et de blanc acrylique –« mon travail actuel »– sièges baroques ramenés de tournage, objets cérémonieux et rosé frais. Chain-smoker impénitent, Druillet oscille entre le familier et le princier, évoquant un meneur de culte forcément obscur s’il n’avait la franchise de réponses démunies de toute langue de bois.

Ton parcours débute inopinément, sous l’égide de parents fascistes, Français réfugiés dans l’Espagne franquiste d’après-guerre…

Mon père était pro-Pétain et franquiste, et après-guerre, il a fait l’exode dans l’autre sens (sourire). On nous a accueillis là-bas, en Catalogne et on a habité en Espagne jusqu’à sa mort en 1952. En revenant en France, dans le Gers, j’étais le « sale espagnol » après avoir été « le sale français » pour les Espagnols. Puis on est allés croupir dans les taudis parisiens, à Pantin, entre pauvreté et souffrance, exactement comme les communautés maghrébines qui suivront. Enfant, mes parents m’ont menti sur leurs engagements, je n’ai découvert la vraie histoire qu’à l’âge de 15 ans et là, je me suis dit que la seule valeur défendable serait le respect de l’autre. Si mon père avait vécu, je serais sans doute au Front National mais j’ai choisi de ne pas entrer dans la haine…

Premiers chocs artistiques?

J’ai développé mes amitiés au travers des puces de Saint-Ouen où je pouvais toucher les objets mis en vente, les sculptures, les tableaux, et puis je suis allé au Musée du Louvre, au Musée de l’Homme. Il y avait le désir de lumière en moi, la lumière de l’Espagne, celle de la Provence également: c’est toujours la lumière qui nous guide. C’est peut-être pour cela que je suis arrivé au Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine (sourire). Avant cela, j’avais découvert la BD et l’école belge des Macherot, Franquin, Jacobs, Vandersteen et Hergé, notre mémoire, notre maître à tous. Une dame qui passait dans la loge de concierge de ma mère m’a montré Mandrake le magicien (série américaine créée en 1934 par Lee Falk, également auteur du Phantom, ndlr) , qui m’a ravalé la tronche d’impressionnante manière. Ensuite, il y a eu Peellaert et Forest avec qui je suis resté ami jusqu’au bout. A cette époque, au début des années 60, personne ne croyait en la BD comme art, elle était réservée aux enfants. Mais qu’y a-t-il de plus grand dessinateur que Franquin? Je suis un artiste métisse, je navigue entre toutes ces cultures.

La BD doit donc être un art. Quand paraît en 1966 ton premier album, Le Mystère des abîmes, chez Losfeld -qui éditera aussi Peellaert- c’est ton ambition?

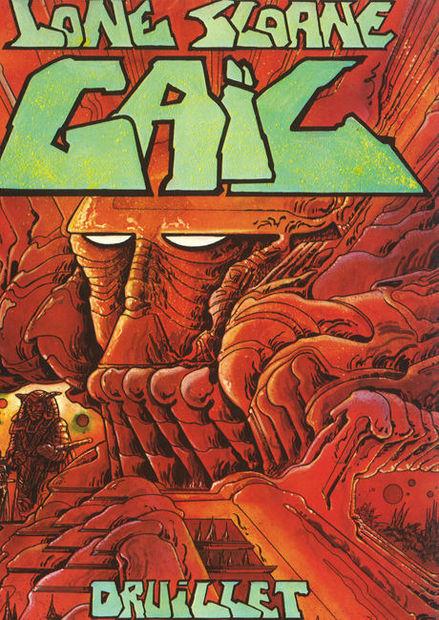

Le Mystère des abîmes est mon Tintin au pays des Soviets. Il pose ma façon d’être: je suis à moitié shaman, à moitié matérialiste (sic). Maintenant, les historiens disent qu’il y a un avant et un après Druillet, je me suis battu pour la BD pendant 40 ans, parce que je croyais que c’était un art vivant et à plusieurs branches, qu’elle arriverait aux salles de vente: aujourd’hui, mes peintures valent entre 3 000 et 15 000 euros, certaines de mes planches ont fait 45 000 euros et, chez Drouot, 2 ont atteint les 90 000 euros. Il n’y a pas de scénario dans mes histoires: ma BD, c’est de la musique, de l’opéra, j’y jette des phrases et des dialogues. Au début, on ne comprenait rien à mon travail, ni la mise en page, ni les champs-contrechamps. Quand j’entre à Pilote en 1969, on sort de de Gaulle et on arrive aux Doors. Mai 68 est d’abord une révolution culturelle: je fous le bordel et je deviens une star de la BD. Je me prends la tête pendant 6 mois et puis décide de travailler, de continuer à explorer le personnage de Lone Sloane (qui traverse toute son oeuvre, ndlr).

Ton travail est basé sur le fantasme, la transgression, le dépassement des normes y compris sociales, la noirceur aussi: d’où vient tout cela?

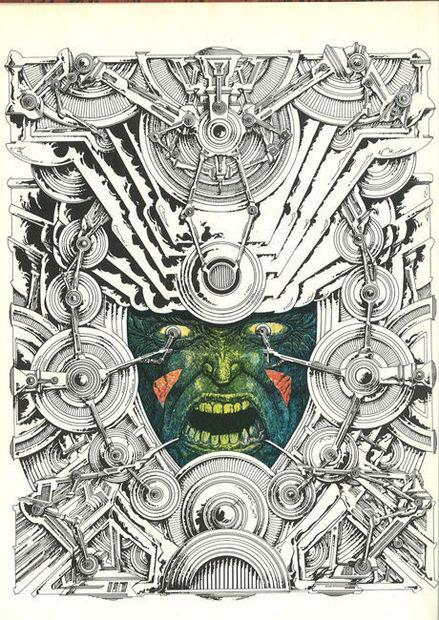

Les chats ont 9 vies, j’ai dû en avoir 15. Je me suis fait mes humanités moi-même, je viens d’un monde paumé qui n’a qu’un seul espoir: aller à la quête de l’info. Je suis un combattant ou un miraculé (sourire). Je crois être de mon époque tout en étant profondément XIXe! Cela part de Goya ou du Greco, qui est le premier inventeur de la peinture moderne, usant des déformations. Cela part aussi des romans contemporains de Lovecraft. Cela transite par La légende des siècles de Victor Hugo et par Flaubert bien sûr: j’ai passé 7 ans de ma vie sur la trilogie Salammbô. Du coup, je croise des gamins qui se sont attaqués à la littérature à cause de ma BD. Si la BD devient adulte, il faut également l’inscrire sur des choses douloureuses, des choses vraies. J’ai toujours livré mes tripes.

Particulièrement dans La Nuit, qui paraît en album à l’automne 1976 après une pré-publication dans Rock & Folk . Le travail est fulgurant, presque hardcore dans son allure vitriolée: c’est de la BD version napalm?

C’est un album hommage à Nicole, la femme que j’aimais. D’ailleurs, ce sont les femmes qui m’ont construit! La Nuit est une rupture, une violence et une histoire que je vis. Personne dans le monde de la BD n’avait fait d’album pour une femme perdue, personne n’a pu arrêter ma détresse. La nuit est un album de cauchemar, d’apocalypse, de douleur et d’horreur. Cet album m’a amené à être une égérie dans le monde du hard-rock (…) et, finalement, j’ai dû en vendre 400 000 exemplaires.

L’aspect science-fictionnesque de La Nuit précède d’autres aventures qui prennent, dès la fin des années 70, l’allure d’une future 3D: Druillet en numérique, qu’est-ce que cela donne?

Fin 1978, le magazine Science & Vie fait sa couverture avec l’image de synthèse: c’est fantastique, on sort de Tex Avery et voilà que s’annonce la possibilité de tourner autour d’un objet! Dès lors, je n’ai pas arrêté de me battre pour cette idée, multipliant les projets, notamment au cinéma: un film était sur mes tablettes quand le producteur Xavier Gélin m’a fait la mauvaise surprise de mourir. D’autres, comme une adaptation de Lone Sloane ou un pilote sur mon Nosferatu (voir le teaser ci-dessous) , ne se sont pas concrétisés et là, j’ai une envie sur Aïda, l’opéra de Verdi. La 3D est un outil, comme la drogue que j’ai explorée abondamment, devant finalement arrêter la cocaïne -la plus belle drogue du monde (sic)- parce que j’ai des problèmes cardiaques. Sinon, l’héroïne, c’est de la merde. Et puis, si tu es con, tu restes con, même avec la drogue, hein (sourire). Et je ne voudrais surtout pas donner de conseils…

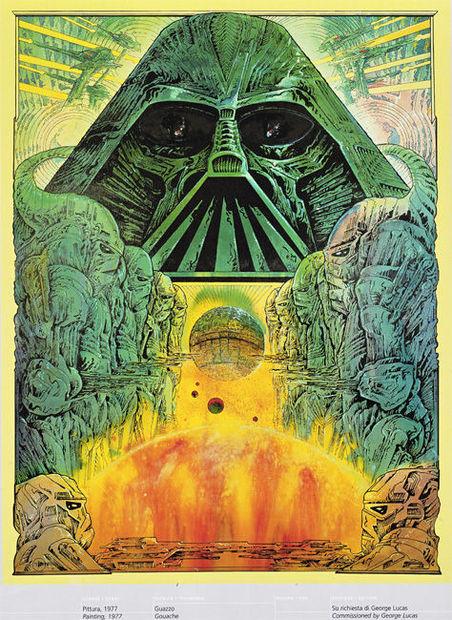

On retrouve des accointances esthétiques entre ton travail et des succès américains comme la saga Star Wars ou celle des Alien: tu crois au hasard ou simplement à l’insémination du marché nord-américain, notamment par la publication de ton travail via le magazine français Métal hurlant importé là-bas?

George Lucas et moi, on a la même vie: on s’emmerde à la campagne! Il m’a commandé à 2 reprises des peintures: Lucas s’est inspiré de la Nasa, de la Navy, de trucs japonais, de Druillet, de tout le monde. Je ne peux pas dire: « Lucas m’a tout piqué » mais plutôt « Lucas m’a fait une belle préface ». Il vaut mieux des regrets que des remords: après la mort de ma femme Nicole, j’ai reçu 3 propositions du cinéma américain: j’ai créé des décors et des machines pour le film The Sorcerer de William Fridekin (réalisateur de L’Exorciste et du premier French Connection, ndlr), mais je ne suis pas allé sur les autres. Plus tard, j’ai vu ma patte dans les Aliens, sans doute parce que H.R. Giger -auteur de la créature du premier film de la série- et moi sommes également fascinés par la biomécanique! Sinon, quand je vois mon travail, par exemple dans certaines scènes du Gladiator de Ridley Scott, je reconnais aussi m’être sourcé ailleurs, notamment chez les illustrateurs du XIXe siècle. Et puis, Druillet vient de « druide », tout en ego et fragilité…

RÉÉDITIONS DE DRUILLET PRÉVUES CHEZ GLÉNAT DÉBUT 2012

REPÈRES

28 juin 1944: naissance à Toulouse, puis direction l’Espagne où il passe ses 8 premières années, à Figueras, ville de Salvador Dali1960: premier métier, photographe1966: première BD, Le mystère des abîmes1969: entre au journal Pilote1974: co-fonde la maison d’édition Les Humanoïdes Associés et le magazine Métal Hurlant1976: publication de La Nuit 1978-1983: travaille à l’Opéra de Paris1981: sortie du premier tome de Salammbô, crée l’affiche et la campagne de pub de La Guerre du feu de Jean-Jacques Annaud1984: vente à la salle Drouot, première réservée à un seul auteur BD1990: réalise le clip Excalibur pour William Sheller, multi-récompensé1996: réalise La Bataille de Salammbô, film en 70 mm de 12 minutes, pour La Géode1997-1999: crée des meubles, une collection de bijoux, un parfum et un CD-ROM adapté de Wagner2000: le magazine L’Express lui consacre intégralement un numéro2004-2005: crée les décors et les objets des 5 épisodes de la série produite par France 2, Les Rois maudits

Rencontre Philippe Cornet, à Paris