Lisette Lombé sera la prochaine poétesse nationale, en 2024. Elle succédera en à Mustafa Kör. La poétesse-slameuse liégeoise est l’une des voix les plus tranchantes de la littérature belge actuelle, au croisement des luttes féministes et antiracistes. Et le visage d’une poésie à laquelle le confinement a redonné une nouvelle acuité.

(Re)découvrez notre échange avec Lisette Lombé paru en mai 2021.

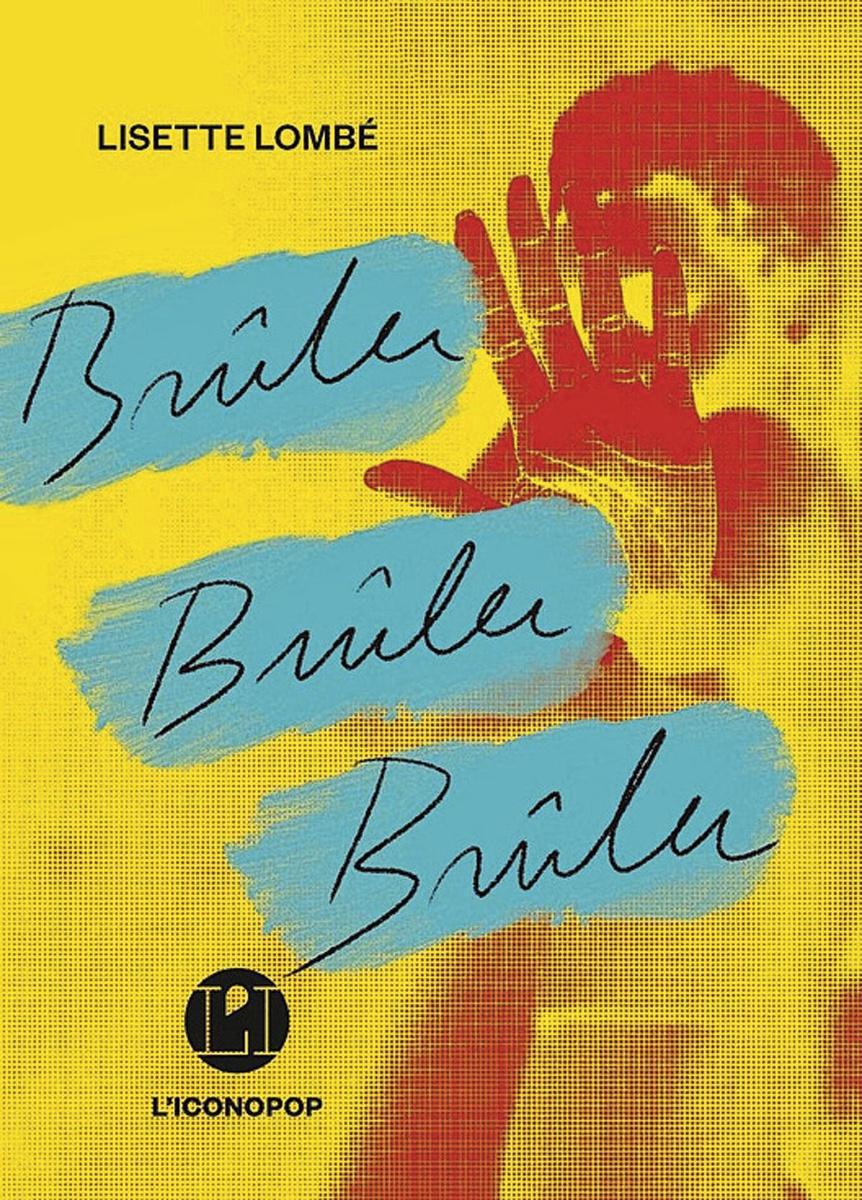

C’était il y a un peu plus d’un an. La Foire du Livre passait tout juste entre les gouttes, dernier grand événement culturel à avoir pu se dérouler quasi normalement, avant que la pandémie ne mette la plupart des activités sous cloche. Las, pour son édition 2021, l’organisation a dû se résigner: c’est sur le Net que l’affiche se déploiera cette fois. On y retrouvera Lisette Lombé. Malgré la pandémie, elle n’a jamais semblé aussi présente -notamment à la faveur de Brûler, brûler, brûler, première publication en France, dans la nouvelle collection L’Iconopop. Pour en parler, l’autrice a accepté de passer de l’autre côté de l’écran. Elle reçoit chez elle, à Liège. Le rendez-vous est fixé à l’institut de beauté de sa soeur, Julie, également poétesse -on le comprendra vite, chez les Lombé, le corps n’est jamais très éloigné de l’esprit…

Née à Namur, à l’été 1978, Lisette Lombé est autrice, performeuse, collagiste, mais surtout poétesse et slameuse, cofondatrice du collectif L-Slam. Ce fourmillement artistique, elle l’a longtemps cultivé pour elle, presque en contrebande de son métier d’enseignante. C’est un texte déclamé sur la scène de Bozar, lors d’un hommage à Patrice Lumumba, en 2015, qui la convaincra de larguer les amarres. Depuis, elle s’est lancée dans une langue poétique engagée, à la fois intime et politique (On ne s’excuse de rien, 2019), sociale et charnelle (Venus Poetica, 2020). En 2017, La Magie du burn-out revenait sur l’épuisement professionnel qui a fini par la laisser groggy. « Ce premier livre, c’est un cri, quelque chose de très cathartique. C’est comme si, quand le corps est cramé, seule restait l’écriture pour vous remettre debout. » L’ouvrage est aujourd’hui… épuisé. « Je vais devoir revenir dessus, mais d’une autre manière. J’ai envie de rentrer quelque chose de plus réfléchi, plus littéraire. Le sujet, lui, ne change pas. En outre, il m’a permis de me poser à un endroit où l’on ne m’attendait pas forcément -comme c’est davantage le cas avec les questions de féminisme, de racisme, par exemple. Je sens que pour le moment, j’ai besoin de pouvoir dire autre chose, d’aller sur d’autres terrains. »

La littérature a-t-elle toujours été importante pour vous?

Oui, elle m’a toujours accompagnée. D’abord comme un décor. Mes parents sont de grands lecteurs, et dans notre enfance, on a toujours été entourés de livres. Comme mon père est congolais, je pense aussi que la question de l’intégration par l’école a pu jouer un rôle. Après, on est également une famille de sportifs. J’ai fait du basket (en D3, NDLR) et de l’athlétisme (championne de Belgique du saut en longueur chez les cadettes, NDLR). Quelque part, j’ai retrouvé dans le slam une dimension physique que je cultivais dans le sport. Il y a le verbe, mais aussi la présence du corps. D’ailleurs, quand j’ai commencé, au premier championnat de slam, c’est comme si quelque chose s’était remis. La position du sprinter au moment du départ, le « à vos marques, prêts ». Il s’agit d’être à la fois hyperconcentré et, en même temps, un minimum relâché.

Quand vous vous lancez, vous avez passé la trentaine, et menez une carrière dans l’enseignement. Ce parcours est-il un avantage?

Oui, dans le sens où j’ai l’impression d’avoir déjà vécu plein de vies avant d’arriver sur scène. J’ai donné cours, travaillé en éducation permanente, etc. J’ai mes trois enfants, aussi. Tout cela donne une certaine assise, une richesse intérieure. Mais, d’un autre côté, passé 40 ans, on n’a plus la même vitalité. En très peu de temps, ma vie a basculé: les allers-retours à Bruxelles, les répétitions, les ateliers à donner, la com’ à gérer, l’organisation familiale à adapter, etc. C’est très intense. Ne serait-ce que la question du changement de statut administratif: j’étais fonctionnaire et je me retrouve à courir derrière le statut d’artiste. Tout cela demande de l’énergie. Il y a un côté équilibriste. Ce que je suis. Contorsionniste, par contre, c’est un autre métier…

Aujourd’hui, vous pouvez davantage vous poser?

Je crois, oui. La bascule a sans doute été d’avoir signé dans une maison d’édition française. Cela a changé la donne. J’ai reçu une plus grande visibilité. Puis je crois profiter également de la vague de poésie qui a enflé pendant le confinement. Il y avait déjà un truc très vivace. Quand on regarde la scène slam, tous les micros ouverts sont complets. On sent que les gens ont envie de partager de la poésie, d’en écouter, sans forcément acheter les livres. Les slameurs sont aussi très réactifs. Dès le début du confinement, il y a eu des vidéos, des poèmes, des textes. Cette créativité s’est aussi retrouvée en poésie graphique, avec plein d’affiches, de cartes postales, etc. Et puis, il y a eu Amanda Gorman ( jeune poétesse afro-américaine dont le texte lu lors de l’investiture de Joe Biden a fait le tour du monde, NDLR). Ou encore toute la scène contemporaine française: Cécile Coulon, Rim Battal, etc., qui, par leur écriture et leur personnalité, font qu’il y a peut-être un coup de projecteur plus important pour le moment. Plus largement, je sens une lumière portée sur une poésie qui est orale, qui peut s’épanouir sur scène, être chantée, dansée, mise en vidéo, etc. En tout cas, moi, je suis dans une maison d’édition très ouverte, grand public, plurielle, qui a fait le pari d’une parole portée plus loin que le livre.

Qu’est-ce qui lance le processus d’écriture? C’est toujours une indignation?

Pour les textes de slam, très souvent, oui. Je vois un documentaire sur le Dr Mukwege au cinéma, et c’est un choc. Je regarde le JT, et les nouvelles me heurtent. Je dois écrire. Parfois, quand l’impact est trop violent, les mots sont même court-circuités, et cela sort sous la forme de collages. Heureusement, je ne suis pas non plus tout le temps là-dedans, ce serait épuisant ( sourire). Pendant longtemps, j’ai beaucoup tablé sur le jaillissement: pendant deux, trois semaines, j’écris très vite, non-stop, comme traversée. Aujourd’hui, je me suis davantage imposée une petite discipline. Je me lève à l’aube, vers 5 heures, 5 heures 30. Il fait calme, silencieux, le monde est encore endormi. L’écriture sort telle quelle, je ne réfléchis pas, je ne retravaille pas. Il y a quelque chose de brumeux, encore un peu proche de l’inconscient du rêve. À la fin, j’obtiens une matière sur laquelle je reviens l’après-midi. Je regarde alors ce que je peux en tirer. Je la passe en bouche. Parfois, je marche. Je cherche la rythmique. En slam, il y a par exemple ce qu’on appelle « la claque », le dernier mot, comme si vous ne pouviez plus rien dire après. Il y a également les allitérations, les assonances, qui rythment les phrases. C’est une musique. Même pour le roman, je repasse sur les chapitres en les lisant à haute voix, avec une certaine énergie, comme si j’étais sur scène.

En parlant de musique, pour beaucoup de gens, le slam est associé au rap. C’est votre cas?

Pas du tout. Je connais évidemment mes classiques hip-hop. Mais personnellement, j’ai plutôt calé sur la new wave des années 80, Anne Clark, les trucs électroniques allemands, DAF, etc. Ce sont ces sons-là qui viennent me parler, qui me lient à l’écriture. J’écoute, je danse, puis je vais écrire ; ou à l’inverse, j’écris puis je danse. Hier, par exemple, je travaillais avec Cloé du Trèfle sur une lecture performée, accompagnée de sa musique. La « scène » se déroule dans une boîte de nuit, mais c’est de la musique électro qui passe, pas du rap.

Vous prônez une poésie engagée. Pour beaucoup, le but de la poésie est au contraire de se « dégager » de la réalité, de se décaler.

Il y a en effet la question de la langue, de la forme, du verbe. Elle compte, mais elle m’importe moins que celle de savoir qui dit le texte. J’avais déjà ce réflexe en philologie romane. Décortiquer du texte m’intéressait moins que la sociologie de la littérature, ses usages, les coulisses, comment les écrivains en arrivent à dire ceci ou cela… En tant que lectrice, mais aussi autrice, j’ai besoin que cela soit incarné. Comme l’a dit la poétesse américaine Audre Lorde, l’écriture n’est pas un luxe, dans le sens où il y a un enjeu. La rencontre avec le slam, c’est cela aussi. Je lis de la poésie à l’écrit. Elle me touche. Mais jamais autant qu’une personne qui vient lire un texte pour la première fois sur scène. Dans les cercles poétiques, les gens sont habitués avec le texte, les mots. Ce n’est pas le cas dans les soirées micro ouvert. Une femme noire lesbienne qui monte sur scène, devant un public majoritairement blanc, il va forcément se passer quelque chose. Je ne sens pas ça dans les lieux plus littéraires. Il s’y crée quelque chose de littéraire, mais je ne retrouve pas… comme une brèche.

Il faut créer du frottement, c’est ça?

Oui, et… entre gens de bonne compagnie, il y en a moins. Dans les soirées qu’on organise avec le collectif L-Slam, les gens pleurent, rient, se prennent dans les bras. C’est l’idée de faire cohabiter des paroles qui ne devaient pas se rencontrer… Je lisais le mot que Xavier Deutsch a publié récemment sur son mur Facebook, remerciant tous ses copains romanciers, qui avaient duré dans le temps, sans avoir eu besoin, eux, de « s’épancher » ou d’instrumentaliser leurs affects. OK, d’accord… Moi, en tout cas, je suis contente d’être de ce côté-là de la rive. Surtout pour l’instant. Il s’y passe quelque chose de très réjouissant. Les narrations sont en train d’exploser. La table s’agrandit. Je trouve ça magnifique.

Il suffit de faire un tour dans les rayons des librairies pour constater malgré tout que la « contre-attaque » s’organise. Sur la question de l’antiracisme, notamment, certains auteurs reprochent aux nouveaux activistes de, paradoxalement, réactiver le concept de race qu’ils sont censés combattre, en créant de nouvelles étiquettes -comme celle de personne racisée, par exemple.

J’avoue être pour l’instant dans un moment de « déniaisement ». J’ai été très fort dans la militance, féministe et intersectionnelle. Et pendant le confinement, j’ai lu et entendu beaucoup de propos très violents, une radicalité dans laquelle je ne me reconnais pas. Ma mère est blanche, et il y a une série de discours que je ne pourrais pas tenir, par exemple. Cela étant dit, pour revenir sur la question des étiquettes, il faut bien constater qu’elles disent quelque chose. Moi aussi, au début, je n’aimais pas forcément ce terme de « racisé ». C’est moche, cela réactive du biologique. Mais nommer ou se réapproprier l’injure, ne signifie pas forcément se remettre dans une case. Quand je me définis afroféministe, est-ce qu’il s’agit de diviser le mouvement ou de simplement dire une spécificité? À l’intérieur d’un groupe, peut-on parler quand même de couleur de peau, de classe sociale, de sexualité, etc.? On peut penser et nommer ces différentes expériences, sans que cela soit enfermant. Quand je réaffirme ma couleur de peau, c’est en fait redire que, oui, j’ai une altérité que je porte sur mon visage et qui m’expose à des discriminations. Je ne peux pas avoir un discours universaliste et dire toutes les femmes vivent la même chose, parce que ce n’est pas vrai.

Dans votre texte intitulé Ça pue, vous parlez notamment des « nanas qu’on sort comme des tapisseries du dimanche pour colorer les assemblées, colorer les livres, colorer les rangs et se dédouaner de tout le reste et de tous les autres ». Vous craignez la récupération?

Avec ma soeur, on a à chaque fois cette expression: savoir dans quelle pièce on joue. Il faut avoir cette lucidité. Pourquoi m’appelle-t-on? Pour mon écriture? Parce que je suis une femme? Parce que je suis une femme racisée? C’est la question du tokenisme: est-on là pour faire nombre et remplir les panels? Et en même temps, ces questions ne peuvent pas devenir trop envahissantes, sinon vous perdez la raison. On ne peut pas, d’un côté, effectuer tout un travail d’empowerment, à lutter contre le sentiment d’imposture, d’illégitimité; et de l’autre, saper cet élan en questionnant en permanence les motivations de ceux qui nous appellent. À nouveau, c’est un travail d’équilibriste.

Lisette Lombé, Brûler brûler brûler, éditions L’Iconoclaste/L’Iconopop, 88 pages. la Foire du Livre, du 06 au 16/05. www.flb.be