RÉCITS | Deux ouvrages journalistico-littéraires, écrits à 40 ans d’intervalle, se consacrent sans sinistrose au dépérissement des terres septentrionales du globe.

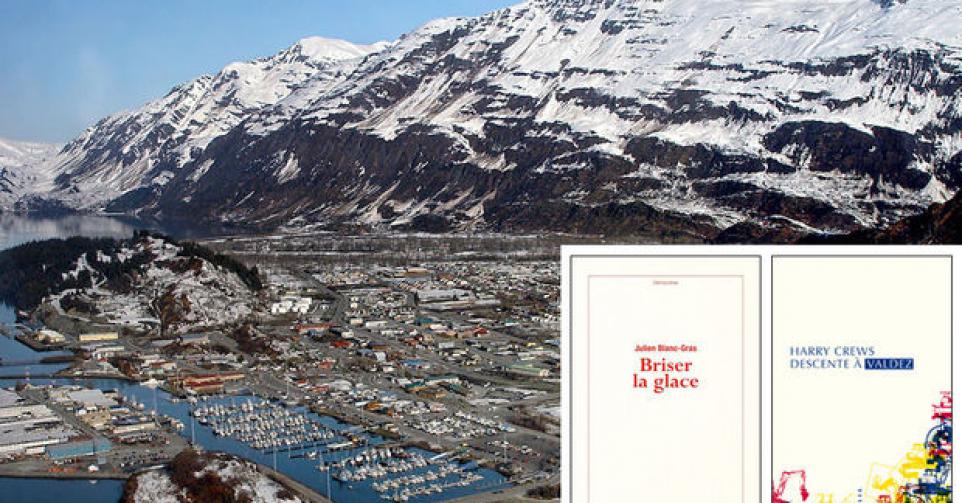

Au milieu des années 70, à l’époque où naît Julien Blanc-Gras, le génial autant que brutal romancier américain Harry Crews est envoyé par le magazine Playboy au fin fond de l’Alaska -qu’il finira in situ par qualifier de « jeune pute » de l’Amérique- afin d’y enquêter sur la construction d’un gigantesque oléoduc et les conséquences de celle-ci sur l’écosystème local. Quarante ans plus tard, l’écrivain-voyageur français, « géonévropathe » assumé et auteur notamment d’un Paradis (avant liquidation) (au Diable Vauvert, 2013) consacré à l’observation attentive des conséquences de la montée des eaux sur l’archipel des Kiribati, embarque à bord d’un petit navire afin de s’essayer au cabotage en mer gelée, au Groenland. Hasard du calendrier éditorial, la première traduction française du long reportage rédigé à l’époque par le premier paraît tandis que le second publie son sixième roman.

Si les deux bonshommes adoptent chacun leur style propre pour relater à la première personne leur épopée parfois immobile -langue frontale et fort taux d’alcoolémie pour Crews, attention futée et jeux de mots pour Blanc-Gras-, force est de constater qu’ils partagent un certain nombre de points communs, un peu comme si l’aîné d’outre-Atlantique était le tonton génial mais intenable d’un jeune Français moins rocailleux, plus hésitant à sortir des clous. Leur attention commune à la nature, en premier lieu, sacrifiée sur l’autel des appétits industriels chez Crews, menacée désormais quasiment sans possibilité de retour par les excès et le je-m’en-foutisme opiniâtre de l’humanité entière chez Blanc-Gras.

Mises en péril

Mais les deux écrivains s’entendent aussi sur une technique simple pour entamer au mieux une enquête en territoire inconnu: « J’ai une méthode bien rodée pour apprivoiser l’âme d’un lieu dès mon arrivée, révèle le dresseur d’icebergs. Je sors de l’aéroport et je file au bistrot », dont il dépeint d’ailleurs avec justesse l’activité qui y règne. L’ami des caribous, quant à lui, après avoir rallié par les airs la ville de Valdez, qu’il qualifie « vue du ciel (…) [de] parking pour caravanes », il s’empresse de lancer à la conductrice de son taxi: « Amenez-moi à un bar. » Sur place, ils y rencontrent parfois des crétins, bien sûr, mais surtout d’insatiables bavards qui les aident à mieux percevoir l’âme du bled. Au risque, dans le cas de Crews, de se retrouver tatoué à son insu, certes.

De quoi assurer les pages les plus vivantes de textes tirant plus volontiers vers la contemplation, ou l’analyse sérieuse de leur sujet d’étude. L’on apprend par exemple chez l’un qu’à la différence des bottes de cow-boy, « les bottes de fermier ont la merde de vache en dehors« , et chez l’autre que si une femme vous touche l’entrejambe au sortir des waters, il ne s’agit pas forcément d’une très décomplexée parade nuptiale. À l’arrivée, au-delà du seul message écologique, au-delà de la révélation de ce tuyau ultime de bourlingueur (« pour rencontrer des gens, sortez boire un coup »), Crews dans sa maraude comme Blanc-Gras dans sa traversée ont à coeur de se frotter au plus près à des communautés humaines mises en péril par le progrès, l’indifférence des métropoles, sans oublier l’âpreté du climat.

DESCENTE À VALDEZ, DE HARRY CREWS, ÉDITIONS ALLIA, TRADUIT DE L’ANGLAIS (USA) PAR BRUNO CHAROY, 64 PAGES. ****

BRISER LA GLACE, DE JULIEN BLANC-GRAS, ÉDITIONS PAULSEN, 192 PAGES. ****