De l’americana littéraire, un roman à l’eau de rose plus subtil qu’il n’y paraît, un peu de colère agricole et l’histoire d’un adolescent orphelin qui veut enterrer sa mère seul. Une semaine riche en bons livres.

Motel Chronicles et Fool for Love

Romans (réédition) de Sam Shepard.

Editions Christian Bourgeois, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Joris et Robert Cordier, 304 p.

La cote de Focus: 4,5/5

Les éditions Christian Bourgois rééditent deux textes du regretté Sam Shepard: les Motel Chronicles, qui inspireront à Wim Wenders le légendaire Paris, Texas, et Fool for Love, pièce adaptée par Robert Altman. Vous avez dit rêve américain? Dans sa préface à la gloire de son ami Sam Shepard (1943-2017), le cinéaste Wim Wenders a presque tout dit: «Ses mots semblent modestes, mais leur portée est immense.» C’est à peu près ce qu’on avait pensé à la lecture de l’inoubliable correspondance entre Shepard et son poto Johnny Dark (éd. Médiapop, 2022): ses phrases sont courtes, mais on y trouve cette sorte d’évidence imparable. Comme ici, dans ce haïku que le réalisateur allemand retient lui aussi: «les gens ici / sont devenus / ceux / qu’ils prétendent être.» Car ces «chroniques de motel», très libres (et hautement autobiographiques, imagine-t-on), se présentent sous la forme de courtes nouvelles, quelques haïkus donc, et des poèmes à peine plus longs. S’il s’agissait de musique, on parlerait sans doute d’americana – on y ressent presque les rafales du Blue Norther, retenant machinalement nos stetsons imaginaires de peur qu’ils ne s’envolent.«Il n’y a plus de terre à découvrir», écrivait Shepard dans Rolling Thunder / Sur la route avec Bob Dylan (éd. Les Belles Lettres), lui aussi tout récemment réédité, à la faveur de la sortie d’Un parfait inconnu, le récent biopic sur Bob Dylan. Alors, dans ces Motel Chronicles écrites à peine cinq ans après (en 1982), c’est toujours et encore cette même Amérique que ses personnages arpentent, hébétés. Perdus même, mais encore dotés de leur capacité d’émerveillement. Shepard capture ces instants de vie et les transcende. Un homme est fasciné par une voiture chic et «sa façon de couper à travers cette campagne profonde avec un ricanement de citadin branché». Un autre prend une chambre dans un motel de luxe où absolument tout est rouge: «Il n’y avait pas un rouge moins rouge qu’un autre, aucun rouge plus rouge que celui d’à coté.» Une salle de cinéma devient le prolongement du film projeté en son sein. Un acteur faisant étrangement penser à Sam Shepard peine à saisir le personnage qu’’il incarne…

Ici, une sorte d’étrangeté naît d’un quotidien somme toute banal –on n’est jamais très loin de David Lynch. Ce n’est peut-être pas un hasard si Wim Wenders, cinéaste au style parfois comparable, ait immédiatement souhaité faire un film de ces chroniques magnétiques (le légendaire Paris, Texas, sur un scénario coécrit avec Shepard). La pièce Fool for Love complète cette réédition. Car en plus d’avoir été un écrivain et un acteur réputé (il fut nominé aux Oscars pour son rôle dans L’Etoffe des héros), Shepard fut un dramaturge encensé, et remporta le prix Pulitzer 1979 pour Buried Child. Mélo très élaboré sur un homme toxique tentant de reconquérir son ex, Fool for Love sera adapté au cinéma par Robert Altman avec Kim Bassinger et Shepard lui-même. La vision de l’Amérique présentée dans ces deux œuvres peut paraître un brin datée. Peut-être n’est-elle d’ailleurs qu’une invention de Shepard. Peu importe, ses mots simples nous touchent car ils décrivent des personnages en quête de sens, cherchant désespérément et comme tant d’autres leur place dans ce monde étrange.

Ajisaï

Roman d’Aki Shimazaki.

Actes Sud, 176 p.

La cote de Focus: 3,5/5

Le pitch a des airs de roman à l’eau de rose: suite à la faillite inopinée de ses parents qui payaient sa scolarité et son logement, un étudiant en littérature brillant se voit contraint de trouver des petits boulots (Arubaïto, en japonais). Chance, son ami Ben le branche sur un plan en or: faire du house-sitting dans la résidence secondaire d’un couple aisé, les Oda. A peine arrivé, il noue une idylle inespérée avec la belle propriétaire, qui va lui redonner le goût du piano et même lui laisser entrevoir un avenir à leur relation, son mariage battant de l’aile.

Rien d’original à première vue dans cette histoire d’amour, et pourtant on prend un certain plaisir à écouter Shôta nous raconter les événements. Sans doute parce qu’une tension, une inquiétude sourde affleure sous la surface, un peu comme dans les films aux familles dysfonctionnelles de Kore-eda mais sans atteindre la même intensité, alimentée entre autres par la pression sociale qui pèse sur les épaules des jeunes Japonais, obsédés par leur statut futur. Une sérénade au parfum mélancolique –celui de l’hortensia, qui donne son titre au roman– idéale pour les dimanches pluvieux.

Colères du vivant

Roman de Sophie Daull.

Editions Philippe Rey, 272 p.

La cote de Focus: 3,5/5

Récemment installée du côté de Montauban, Solange Delvaux se lie d’amitié avec «le gros Louvet», paysan bourru campé sur son tracteur et ses principes. Voisins, la Parisienne à la langue bien pendue et l’ours grincheux s’apprivoisent. Dans son pré carré, chacun cultive un secret. Quand Solange apprend la fuite de Jennyfer, enrôlée chez les parachutistes depuis dix ans, elle se pique de rabibocher la fille avec son père. Durant un an, l’intellectuelle écrit à la jeune femme pour tenter de pourfendre la digue du silence. Tant pis pour les 6.000 kilomètres qui séparent Mogelles de Bamako, où siège l’opération Barkhane. Une fois vendangés les raisins de la colère, labourée la terre des «non-dits irrécupérables», Solange en est convaincue, les liens pourront être renoués.

A l’instar de Pierric Bailly (La Foudre), Philippe B. Grimbert (Qui sème le vent) ou Gaspard Koenig (Humus), nombreux sont les romans qui battent la campagne pour scander l’urgence climatique et l’éco-anxiété. Pour dire cette recherche d’un monde habitable, Sophie Daull (Au grand lavoir) retrousse les manches, arpente les gestes du quotidien les yeux écarquillés. «Aujourd’hui j’avais besoin d’aller à la ronce, au sauvage. Au talus pas au verger. Au fossé pas au jardin.» On songe à Guy Goffette ou Colette Nys-Mazure pour ce soin à scruter la journée comme on pétrit le pain, où la poésie prend racine. Collets en bandoulière, le roman crapahute entre enracinement des traditions et aveuglement de législateurs hors sol. Cultivant l’éveil à la désobéissance et l’importance du collectif, ce texte buissonnier démine les querelles intestines entre tracteurs et planteurs, débroussaille les épines du racisme et de l’obscurantisme, capture la courbe mystérieuse des pandémies nouvelles. Avec, voyez-vous ça, une subtile bienveillance.

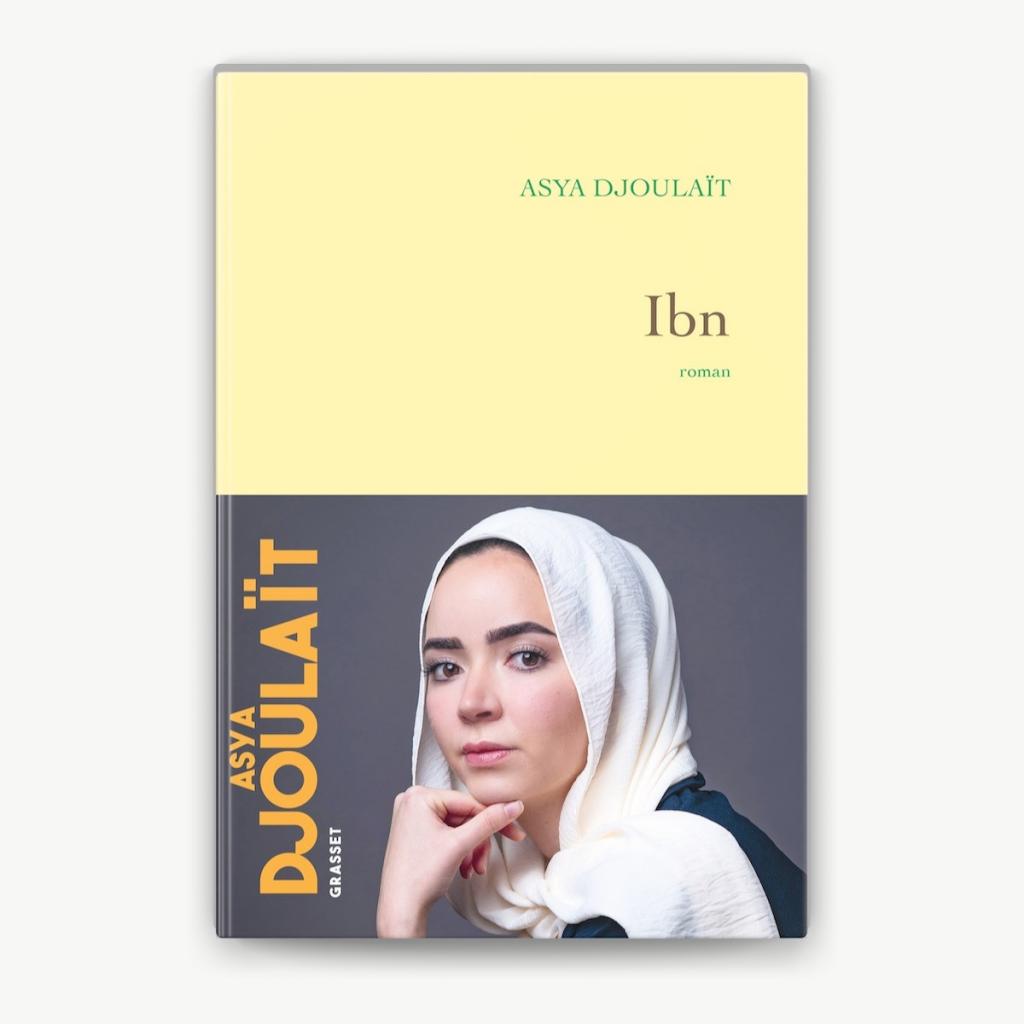

Ibn

Premier roman d’Asya Djoulaït.

Grasset, 264 p.

La cote de Focus: 4/5

«Ibn a 15 ans et il croit qu’il ne se relèvera pas.» Ainsi débute le premier roman d’Asya Djoulaït. Ibn, ça veut dire «fils de», or désormais Ibn n’est plus le fils de personne. Son père est mort quand il avait 6 ans. Sa mère, il vient de la découvrir inanimée, sur son tapis de prière. Dix ans plus tôt, son père avait été enterré au pays, loin de chez eux. Ibn n’a qu’une idée en tête: que sa mère repose près de lui. Alors qu’il a encore l’âge qu’on lui mette un goûter dans son sac, il se retrouve seul pour gérer le rituel et les formalités funéraires. Chez les adultes, cette logistique occupe, anesthésie, le temps que le réel infuse. Mais chez un adolescent? Après les premières phases du deuil, le déni, la colère, puis le marchandage avec l’au-delà («s’il Vous plait juste ma Mère et j’demande plus rien. Pour tout l’reste Vous pouvez faire c’que Vous voudrez mais pas Elle, pas Elle, pas Elle.»), Ibn est terrassé par l’ampleur formelle, spirituelle et émotionnelle de la tâche. Il sait la foi de sa mère, il sait les préceptes qui y sont attachés, il sait, de façon lacunaire, le rite et la tradition. Mais il sait aussi qu’il veut continuer d’appartenir à la même terre que sa mère. Face à l’immensité de l’angoisse existentielle qui l’étreint, il va se focaliser sur une succession de petites actions à sa hauteur. La solution va prendre un tour très concret.

Dans une langue mouvante, qui navigue d’une instance d’énonciation à une autre, qui intègre au récit les dialogues comme pour créer un flux régulier, mais qui progresse de façon fragmentée à un rythme soutenu, Asya Djoulaït s’attache au tumulte intérieur de son personnage. Elle fait l’ellipse de ses confrontations avec le monde réel, comme pour nous permettre de mieux comprendre son aveuglement. En parallèle de la mission que s’est fixée Ibn, on explore aussi, et peut-être surtout, son rapport à la religion, qui prend la forme d’un dialogue, mais aussi celui de sa mère, croyante et pratiquante qui a longtemps attendu avant de porter le voile dans un pays où cette liberté est tout juste tolérée. En filigrane, c’est aussi cette histoire que raconte Ibn, celle d’une femme, de sa foi, et des valeurs dont hérite son fils.