Originaire d’Avignon, soit plutôt éloigné du gratin germanopratin, Adrien Bosc est pourtant devenu une véritable figure du milieu éditorial hexagonal. Après avoir créé, seul, en 2011, les déjà indispensables éditions du Sous-Sol (où se bousculent Joseph Mitchell, Maggie Nelson, Mariana Enríquez ou le tout récent phénomène français Adèle Yon), il dirige désormais, en plus, depuis 2024, les éditions Julliard.

Avec sa trilogie historique, conclue en 2022 avec Colonne (après Constellation et Capitaine), il poursuit en parallèle une carrière d’écrivain remarquée. Il confirme aujourd’hui son attirance pour les destinées singulières, en s’intéressant cette fois à Tristan Egolf (1971-2005), écrivain américain à la trajectoire météorique et maudite. Dans L’Invention de Tristan, l’éditeur-auteur conte la légende du chef-d’œuvre d’Egolf, Le Seigneur des porcheries.

Egolf vivote à Paris et s’éprend de Marie. Il ne le sait pas mais elle est la fille de Patrick Modiano. Le grand écrivain tombe par hasard sur le manuscrit maintes fois réécrit du jeune Américain. Il ne lit pas l’anglais, mais y devine un grand roman. Il l’amène chez son éditeur… Fait rare: écrit en anglais, le texte paraîtra d’abord en français (chez Gallimard, en 1998), avant de franchir la Manche puis l’Atlantique, où les plus fameuses maisons d’éditions –celles-là même qui refusèrent le manuscrit avant le séjour parisien d’Egolf– se battront pour l’intégrer à leurs prestigieux catalogues. Six ans et deux romans bien moins flamboyants plus tard, Tristan Egolf se suicide à l’âge de 33 ans. L’occasion pour Adrien Bosc d’enquêter –sous couverture– et de se demander si «un livre peut tuer».

Les Galeries Royales, qui elles aussi ont vu passer quelques manuscrits au destin remarquable, étaient le parfait endroit pour demander à l’auteur de dissiper un peu du mystère entourant son nouveau roman.

Votre narrateur, Zachary Crane, découvre Le Seigneur des porcheries par hasard, dans une librairie à Paris. Et pour vous, comment cela s’est-il passé?

Adrien Bosc: Je l’ai découvert dans le même lieu que mon narrateur. Sauf que pour lui, c’était il y a deux-trois ans et moi je l’ai trouvé en arrivant à Paris vers 2005-2006, au moment où disparaissait Egolf, mais ça, je ne le savais pas et je ne savais rien de son histoire. J’ai eu une sorte de déflagration, de choc esthétique autour de ce livre, qui est resté légendaire. Et je l’ai repris bien dix ans après, en me demandant s’il tenait la route. Quand je l’ai lu la première fois, je n’avais pas une grande connaissance de la littérature américaine bizarrement. J’avais une culture plutôt classique, plutôt française, plutôt XIXe, et c’est d’ailleurs ce qui pour partie doit expliquer aussi pourquoi j’ai aimé ce livre-là, qui a beaucoup à voir avec la littérature française, avec l’humour noir, le goût du moral, des choses héritées plutôt de Villon, du moins dans l’esthétique, et de Céline et d’autres écrivains. Quand je l’ai relu, j’ai été étonné de me rendre compte qu’il était anachronique et isolé. Pas en réel rapport avec ce qui s’était écrit à l’époque, un peu comme un solitaire forcené.

A-t-on le droit de raconter ce que les gens ne veulent pas raconter? Et cela a-t-il un quelconque intérêt?

L’idée d’écrire un livre sur lui, ça vous est venu au moment où vous l’avez relu ou est-ce un projet plus ancien?

Adrien Bosc: C’est un projet qui naît au moment de la relecture. D’abord cette interrogation autour de l’anachronisme du livre. Pourquoi ce livre-là à ce moment-là? Et que veut-il dire? Que traduit-il de la personne qui écrit? Tandis que je le relisais, j’ai découvert un peu l’histoire derrière ce manuscrit, dont j’avais eu vent quand même un peu. Je pense que je me suis intéressé à Egolf en tant qu’éditeur en me disant: «Mais a-t-il écrit d’autres choses?» Et puis il y a une histoire plus personnelle: on était une bande de trois amis du lycée, et l’un d’eux était un type assez flamboyant. On vivait à Avignon, et c’était un gars des quartiers qui s’était découvert un amour pour la danse classique et qui était devenu un grand danseur. Il avait des élans créateurs assez inouïs, mais aussi, liés à son enfance vraiment dure, des moments d’abattement. Maintenant, on dirait qu’il était bipolaire. Et donc, au même moment, cet ami s’est suicidé. Je n’ai pas eu envie d’écrire sur cet ami, mais il y a une sorte de corrélation entre les deux. Et j’ai eu l’impression que cette histoire racontait deux époques: 1990-2000. Elle racontait l’acte d’écrire et ce qu’il en coûte quand on y met sa force d’âme. Et aussi ce que c’est d’être «mal fait pour la vie», comme le dit un des personnages dans le livre. J’avais envie de dépasser cette mythologie de l’écrivain romantique, et de montrer ce qu’il y avait de l’Amérique là-dedans, ce qu’il y avait de ce personnage, et d’aller creuser sur tout ce qui n’était pas dans l’histoire initiale.

L’idée du narrateur qui travaille au New Yorker est-elle venue tout de suite? Par amour pour ce magazine légendaire? Parce qu’il y avait ce contexte à la fois américain et français?

Adrien Bosc: En tout cas, c’est venu résoudre ce contexte américain et français. Je prenais des notes, ça m’intéressait, mais je ne savais pas ce que j’en ferais. J’ai effectivement eu l’envie d’en faire un livre, mais j’accumulais un peu en pure perte. Il y a toujours un moment où ça décante, et, pour moi, ça décante par la forme. Mais je me heurtais au fait d’être Français moi-même et je me suis dit que cette histoire serait pauvrement française si je la racontais de mon point de vue, parce que j’ai beau ne pas être du sérail éditorial, je connais maintenant trop ce milieu et cela fait que si moi je le raconte, il y a un côté entendu.

L’autre truc, c’était de se demander ce qui peut causer une bizarrerie, une surprise. Une partie de la singularité d’Egolf, c’est d’être culte dans notre pays, et inexistant dans le sien. D’où ce personnage américain qui découvrirait l’existence d’un compatriote auteur, culte dans un autre pays. Et il se demanderait pourquoi. Il aurait l’impression d’avoir déniché quelque chose sans être sûr de ce qu’il a trouvé. Quand j’ai commencé à écrire pour camper le narrateur, j’ai trouvé une forme d’allégresse dans l’écriture du personnage qui a désalourdi cette histoire. Ça ne l’a pas rendue cocasse, mais je pouvais y mettre la fabrique du reportage, et je serais pas dans un truc faussement exhaustif sur la vie d’un homme.

Justement, le livre aborde aussi le journalisme. Avez-vous douté au cours de l’enquête? Je pense notamment au moment où vous interviewez l’ex-femme de Tristan Egolf, qui mentionne un incident violent…

Adrien Bosc: Oui, complètement. Si la littérature du réel me passionne, c’est aussi pour la complexité du réel qu’elle transmet, et aussi pour la complexité morale qu’elle sous-tend: que fait-on avec la vie des gens? A-t-on le droit de raconter ce que les gens ne veulent pas raconter? Et cela a-t-il un quelconque intérêt? Cet intérêt est-il littéraire ou est-ce de la curiosité malsaine? Les lecteurs sont-ils par sécurité malsaine ou par la complexité que ça offre? Avoir un personnage qui a ce métier-là, c’est transmettre au lecteur le dilemme moral, sans le masquer, et pouvoir aussi l’analyser. L’expression toute faite qui me paraît la plus juste pour traduire ce qu’elle a voulu faire, comme d’autres, c’est avoir voix au chapitre: «Je l’ai aimé, mais voilà…» J’ai fini par le laisser sans changer sa parole. Je voulais qu’il reste des questionnements du narrateur sur la forme, sur ce qu’on peut faire des histoires, et que Zachary soit un peu un type maladroit, pas assuré. C’est sa première fois, donc il avance en tâtonnant.

On entend parfois qu’il faut «séparer l’œuvre de l’artiste». Mais quand on lit Le Seigneur des porcheries après avoir lu votre livre, on se dit que Tristan Egolf a vraiment mis toute sa vie dedans …

Adrien Bosc: On met toujours profondément sa vie dans un livre, mais oui, il avait tout mis de lui dans ce livre

parce que Le Seigneur est une œuvre du passé qui n’avait été qu’esquissée –le dessein de son père– mais qui était en même temps une malédiction: «Tu te jetteras dans cette œuvre, mais tu en crèveras et tu ne l’accompliras pas.» Et c’est ce que lui craint de voir arriver quand il se voit refuser le manuscrit partout. C’est la réitération de ce destin du père. C’est un livre qui dépasse son histoire personnelle, qui raconte l’Amérique comme peu l’ont racontée. Ce n’est pas un livre qui anticipe une forme, mais il anticipe une lecture qu’on peut avoir de l’Amérique trumpiste, vraiment. Je pense que c’est un des meilleurs livres pour dire l’Amérique trumpiste.

Dans un podcast récent, l’autrice Blandine Rinkel parlait de votre livre et disait que c’est très beau, cette mythologie de la communauté qui porte un livre –ici Modiano, les lecteurs et traducteurs de chez Gallimard– mais que malheureusement ça n’arrive plus…

Adrien Bosc: Je ne suis pas d’accord. Ce qui est beau dans l’édition, c’est que des communautés se créent de façon provisoire et différente dans une même maison d’édition. Ce qui est important dans ce qu’on fait, c’est d’arriver à être attentif à ces communautés pour les créer. Ce sont des fanatiques qui vont défendre un livre de manière déraisonnable. Je vais citer ma boutique, mais c’est ce que j’ai vu autour du livre d’Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth: j’ai vu un texte qui arrive au courrier, j’ai aimé ce texte mais sans l’imposer, je sens qu’il y a quelque chose de fort, qui me plaît, qui est important pour la maison, pour la lecture, pour l’écriture. Et j’ai vu comment le livre s’est autonomisé dans la maison et comment chaque lectrice, lecteur, aux droits étrangers, à la comptabilité, aux juridiques, a eu envie de le défendre au-delà de son propre domaine. En fait, le livre s’autonomise, ce n’est plus le livre de l’éditeur, c’est le livre de la maison.

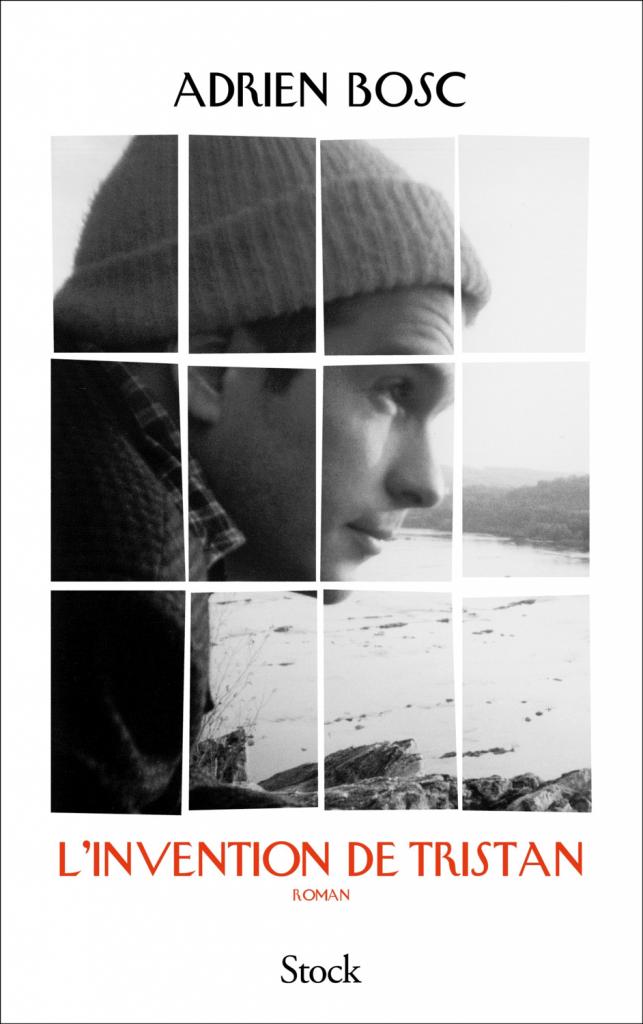

L’Invention de Tristan

Roman d’Adrien Bosc. Editions Stock, 256 pages.

La cote de Focus: 4/5

«Un conte moderne», dit Zachary pour décrire la légende entourant la publication du Seigneur des porcheries, roman-culte de son compatriote Tristan Egolf dont il n’a pourtant jamais entendu parler. Avant de quitter New York pour Paris, Zachary Crane était fact-checker pour le New Yorker. Avec cette histoire d’écrivain américain révéré en France mais quasi oublié aux USA, il tient peut-être de quoi enfin passer du côté des «vrais» journalistes du mythique magazine new-yorkais.

Dissimulé derrière ce narrateur outsider, Adrien Bosc enquête pour de vrai et propose un texte aussi passionnant qu’étourdissant: coup d’œil dans les arrière-cuisines du New Yorker, plongée passionnante dans le milieu éditorial français, méditation sur le Great American Novel, sur les pouvoirs et les ravages de la littérature, réflexion sur le suicide… «A quoi tient une vie?»