Dans son deuxième roman, la journaliste Taffy Brodesser-Akner questionne la place de l’argent et des traumas dans une famille juive fortunée de Long Island. Jubilatoire.

LIVRES / ROMAN

Le Compromis de Long Islandde Taffy Brodesser-Akner

Editions Calmann-Lévy, 576 pages.

La cote de Focus: 3,5/5

Le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher, «l’un des hommes les plus riches de la banlieue de Long Island», est kidnappé devant chez lui. Un choc pour sa femme Ruth, sa mère Phyllis, et plus largement pour la communauté juive locale dont ce propriétaire d’une fabrique d’emballage est l’un des notables. Il sera finalement libéré une semaine plus tard –il était détenu dans le sous-sol… de sa propre usine– contre une rançon de 250.000 dollars.

Inspiré d’un fait réel dont l’Amérique a le secret, ce drame est le point de départ d’une épopée tragicomique sur l’effondrement d‘une famille fortunée, et par ricochet du rêve juif américain, dont les Fletcher étaient l’incarnation. Une chute vertigineuse orchestrée de main de maître et à cent à l’heure par Taffy Brodesser-Akner, journaliste au New York Times Magazine, déjà remarquée pour son premier roman Fleishman a des ennuis (2019), transformé en série à succès sur Disney+ sous le titre Anatomie d’un divorce, avec Jesse Eisenberg dans le rôle du quadra névrosé et dépassé.

Lire aussi | Jesse Eisenberg, l’homme pressé

Phyllis a beau répéter à Carl que «c’est arrivé à ton corps. Pas à toi», et la tribu se persuader qu’ils ont payé leur écot au malheur, rien ne sera plus jamais comme avant. La victime, qui avait un penchant autoritaire, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Une sorte de malédiction semble s’être sournoisement abattue sur le clan. «Il y a un dibbouk dans les tuyaux» pour reprendre une expression des Fletcher, référence à ces âmes errantes qui viennent tarauder les vivants.

Le premier à perdre pied est Beamer, le deuxième fils. Ce scénariste qui a connu le succès avec une trilogie au début de sa carrière n’arrive pas à se relancer. Ses addictions multiples, aux drogues et aux jeux sexuels avec des dominatrices l’obligeant à lécher la moquette, ne suffisent plus à refouler le trauma originel et paternel, dont personne n’a le droit de parler dans la famille. De moins en moins connecté à la réalité, prisonnier de ses mensonges, il partira en vrille quand la vérité lui sautera aux yeux grâce à… une voyante.

Dans ce conte moral, l’argent est un pharmakon, à la fois le poison et l’antidote. Il est le garant de la réussite sociale. Mais il génère de l’angoisse. C’est assez criant chez Nathan, l’aîné de la fratrie, qui a développé une série de phobies, dont la principale est de se retrouver sur la paille. Ce qui n’épuise pas seulement sa femme, mais le conduit à faire sans cesse de mauvais choix, son caractère veule façonné par les traumas (la Shoah et l’enlèvement) l’exposant à la merci d’amis et collègues avocats indélicats ou jaloux. Même Jenny, la benjamine, qui n’était pas encore née au moment de l’affaire, ne sera pas épargnée. Elle a beau avoir pris son indépendance, et s’opposer régulièrement à sa grand-mère à la judéité tatillonne, elle ne crache pas sur le gros chèque trimestriel. Et quand le robinet sera brutalement coupé, c’est panique à bord comme les autres.

Dans un tourbillon de dialogues savoureux, de scènes jubilatoires, même si leur enchaînement peut parfois donner le tournis, vite dissipé par les talents de conteuse de l’autrice, Le Compromis de Long Island multiplie judicieusement les points de vue comme on tourne autour d’une épave pour en découvrir tous les dégâts. Par son ampleur, ses thèmes (la famille, le couple, la mémoire…), son humour juif prononcé, cette fresque reprend le flambeau d’un Philip Roth ou même d’un Woody Allen. La cruauté du trait est constamment tempérée par une bonne dose de dérision. Même les riches méritent notre compassion…

Laurent Raphaël

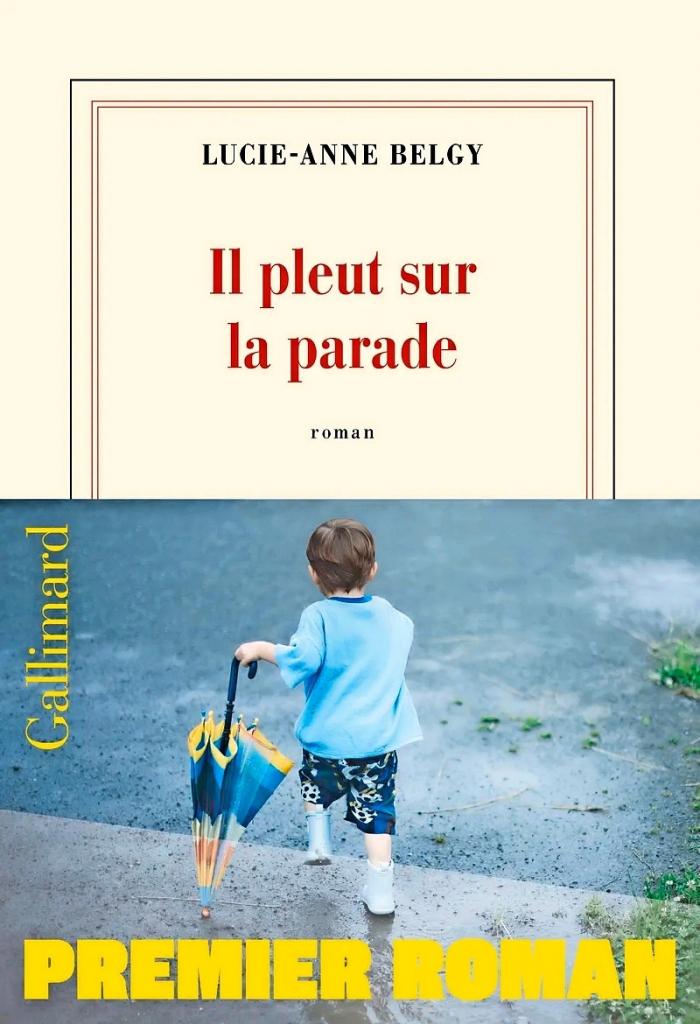

Notre autre coup de cœur livre: Il pleut sur la parade

Premier roman de Lucie-Anne Belgy. Editions Gallimard, 256 pages.

La cote de Focus: 4/5

«Je suis l’holocauste qui transforme des spermatozoïdes juifs en enfants goys.» Ainsi parle Lucie, narratrice d’Il pleut sur la parade, qui revient sur l’histoire d’amour contrariée qui l’unit, elle l’Alsacienne d’ascendance catholique, à Jonas, homme juif attaché à son héritage, un couple mixte pétri de culpabilité, chacun à son endroit. Entre eux, Ariel, un petit garçon colérique et violent, qui semble cristalliser toute la colère, la peur et l’incompréhension sous-jacente aux non-dits qui irriguent la famille. Avec ce premier roman qui avance à toute allure, parsemé de formules qui claquent, Lucie-Anne Belgy aborde avec humour et finesse des thématiques ultracontemporaines allant de l’antisémitisme, fait central, à l’éducation positive, en passant par la dissonance entre les enfants réels et le rêve que les parents s’en sont fait, et ce que les fracas du monde et le poids de la famille font au couple.

A.E.