Quatre romancières ont décidé de prendre la mémoire franco-algérienne par les cornes. Pour tenter, chacune à sa manière, de puiser dans une histoire commune, contrariée autant qu’intime.

Quatre romancières, quatre façons de s’emparer d’un sujet commun. Pour Brigitte Giraud, née à Sidi-Bel-Abbès juste avant les accords d’Evian (1962), et pour Alice Zeniter, dont le grand-père kabyle fut harki, il s’agissait de tenter de combler les silences familiaux, d’essayer de percer les non-dits comme les trop-vite-dits afin de réinterroger le parcours de proches englués dans un conflit aussi fréquemment évoqué que souvent mal compris. Pour Kaouther Adimi, née à Alger peu avant la « décennie noire » des années 1990, et pour Marie Richeux, élevée à Meudon-la-Forêt dans une cité accueillant des trajectoires variées, le travail littéraire a consisté en un va-et-vient permanent entre la mise en lumière des destins d’intellectuels amoureux des deux pays (l’éditeur et libraire Edmond Charlot, concepteur de la librairie Les Vraies Richessesà Alger, et l’architecte Fernand Pouillon, bâtisseur de la cité Climat de Franceà Alger et de la ville nouvelle de Meudon-la-Forêt, dans la banlieue parisienne), et des souvenirs ou aventures plus contemporaines, afin de tenter d’épuiser leur sujet.

En termes de structure, les deux premières suivent une progression chronologique. Alice Zeniter s’attache dans L’Art de perdre (1) à consacrer ses trois parties aux trois générations impliquées – passionnant grand-père au pays, intéressant père arrivé enfant en France, petite-fille peinant autant à se reconnecter avec l’Algérie que, malheureusement, à captiver le lecteur -, quand Brigitte Giraud, dans Un Loup pour l’homme (2), découpe aussi en trois parties – le conscrit Antoine, sa femme Lila, son ami amputé Oscar – son récit d’une guerre longtemps réduite à des « événements ». Dans les deux cas, les personnages principaux, ceux ayant vécu le conflit aux premières loges, semblent être les jouets passifs d’une déchirure violente au sein de laquelle ils peinent à trouver leur place: « notable » de village se rapprochant des Français simplement parce que la famille rivale a fait le choix inverse (« être protégé d’assassins qu’il déteste par d’autres assassins qu’il déteste »), ou bien infirmier militaire s’ennuyant ferme en attendant l’arrivée sur les terres algériennes de sa femme enceinte, tandis que le conflit promis tarde à éclater vraiment.

Kaouther Adimi dans Nos Richesses (3) et Marie Richeux dans Climats de France (4) livrent, en revanche, des romans au squelette apparemment plus éclaté. La première se promène entre l’histoire longue du pays, depuis les années 1930 – servie en cela par de merveilleux chapitres titrés Carnet d’Edmond Charlot et couvrant toute la période – et la chronique moins exaltante des efforts du jeune Ryad, envoyé à Alger en 2017 pour liquider les vestiges de la librairie, ironiquement destinée à être reconvertie en boutique à beignets. La seconde se libère totalement de toute exigence chronologique et livre une juxtaposition de courts fragments tous très inspirés, consacrés aux rêves socio-architecturaux de l’architecte Pouillon ou du maire d’Alger Jacques Chevallier (soufflés par l’éclatement de la guerre d’Algérie), à la trajectoire de « Malek » (Oranais impliqué dans le conflit au sein de l’armée française, devenu le voisin de l’auteure lorsqu’elle était enfant dans les Hauts-de-Seine), à l’enquête de Marie Richeux elle-même, sur les deux rives de la mer.

Ici ou là-bas

La question de l’identité, surtout, obsède de manière tangible l’ensemble des romancières

Ces romancières ont placé dans ces livres une grande part d’elles-mêmes: les questions d’une petite-fille sur le parcours complexe de ses grand-père et père, celles d’une fille de soldat français sur sa propre naissance sur le sol algérien, celles d’une gamine de banlieue jouant avec des enfants d’immigrés dont elle n’avait jamais jusqu’ici vraiment questionné le parcours. Même Kaouther Adimi, dont le texte pourrait à première vue passer pour le moins intime, use avec puissance d’un « nous »: celuide la rue, de la foule algérienne s’exprimant quelles que soient les époques, qui la relie avec son pays de naissance. Des lieux, des moments, des morceaux d’histoire communs traversent également ces romans, évocateurs – la bataille de Monte Cassino, Sétif, la Casbah d’Alger, l’attentat du Milk Baren 1956, le « sourire kabyle », octobre 1961 à Paris, la décennie noire des années 1990 -, ou plus sensibles – les cigognes, l’anisette au soleil, les oliviers et les femmes au visage tatoué des montagnes kabyles, mais aussi l’attachement sincère de tous, Pieds-Noirs ou autochtones, à leur pays, jusqu’à la question de l’enterrement des dépouilles ici ou là-bas. La question de l’identité, surtout, obsède de manière tangible l’ensemble des romancières: érosion du lien avec le pays d’origine des jeunes générations nées en France; présupposés, aussi, renvoyés par des locuteurs mal informés à des acteurs eux-mêmes troublés dans leur tentative de se définir en fonction de leur trajectoire, voire d’impératifs existentiels que le temps comme l’ignorance se chargent de transformer à tort en choix déterminants. Sans oublier, parce qu’ici l’actualité récente revient s’incruster dans le paysage, la résurgence parfois d’une nostalgie combative et illusoire chez des individus ne sachant même plus de quoi ils parlent, pour n’avoir jamais connu vraiment ce qu’ils défendent désormais: « A quel moment a-t-il décidé que sa détresse avait la taille d’un pays manquant et d’une religion perdue? » (Alice Zeniter).

Autre point commun, dans ces différents textes, une volonté affirmée de ne pas juger à l’emporte-pièce, de se situer en porte-à-faux des procureurs improvisés. Une volonté illustrée par des formules (« Les gens que l’on prend pour des salauds, souvent, sont des timides qui n’osent pas demander qu’on recommence à zéro » – Zeniter; « Ici, nous ne faisons pas de différence entre ceux que nous connaissons et ceux que nous venons de rencontrer » – Adimi), le sentiment paradoxal d’un personnage (« Il est infirmier mais aussi militaire, parfois il ne sait plus quelle est sa place […]. Les infirmiers sont des sauveurs et aussi des fossoyeurs » – Giraud) ou l’attitude curieuse et bienveillante, quasiment enfantine, qu’adopte Marie Richeux au cours de son récit. Quatre romans qui, sous des formes variées, tentent tous de comprendre plutôt que d’imposer une lecture figée, monolithique, de destins personnels forcément plus complexes que ne voudraient le laisser penser les partisans du manichéisme comme d’un souffle forcené sur les braises.

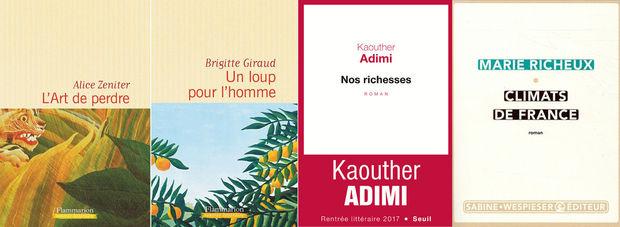

(1) L’Art de perdre, par Alice Zeniter, éd. Flammarion, 512 p.

(2) Un loup pour l’homme, par Brigitte Giraud, éd. Flammarion, 250 p.

(3) Nos richesses, par Kaouther Adimi, éd. du Seuil, 224 p.

(4) Climats de France, par Marie Richeux, éd. Sabine Wespieser, 272 p.