Ce quatrième volume de l’anthologie consacrée au légendaire Yoshiharu Tsuge (82 ans) réunit une série d’autoportraits intimes et mélancoliques.

Le parcours cahoté de Yoshiharu Tsuge se suit comme un feuilleton, au fil de l’anthologie chronologique que lui consacrent les éditions Cornélius. Dans « l’épisode précédent » (l’ouvrage La Vis – Oeuvres 1968-1972, paru en amont de l’exposition consacrée à Tsuge à Angoulême en début d’année), on découvrait comment et pourquoi le travail de l’auteur avait apporté une reconnaissance artistique inattendue au médium manga, à coup de destruction des codes et d’innovations sans équivalences dans le reste de la BD mondiale (lire Focus n°4 du 23 janvier 2020). De façon tout à fait involontaire, un Tsuge trentenaire était donc devenu la coqueluche de l’avant-garde artistique nippone. Mais l’angoissé chronique ne l’a pas supporté et s’est échappé du circuit en 1970, ne dessinant aucune nouvelle histoire pendant deux ans. Les récits compilés dans La Jeunesse de Yoshio – Oeuvres 1973-1974 s’inscrivent dans cette période de retour aux crayons.

Derrière le masque

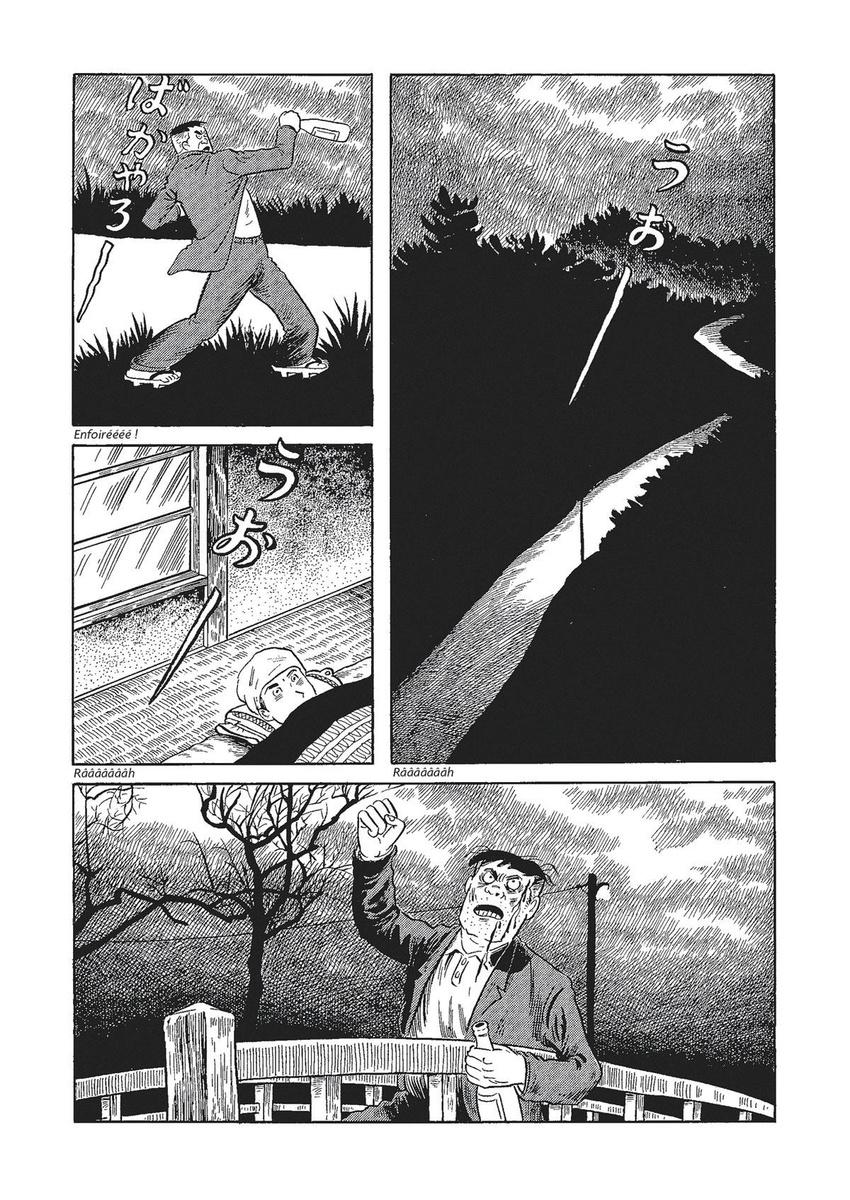

Sous un nouveau trait simplifié et éclairci, Tsuge s’inspire de plus en plus de son vécu et brouille la limite entre vérité et fiction, emmenant ses souvenirs sur les territoires de l’insolite, de la rêverie ou de l’humour noir. La critique appellera cette veine « le manga du moi », d’après la catégorie littéraire japonaise du « roman du moi », forme d’autofiction dont l’écrivain Osamu Dazai est un représentant clé. Dans le manga du moi, il s’agit moins d’exprimer la véracité totale des faits que l’authenticité des émotions. Ainsi, l’auteur se cache derrière les avatars -ici, Yoshio Tsube- ou la réécriture poétique du passé, mais l’essentiel demeure: la même voix sensible, d’un récit à l’autre. On retiendra notamment L’Atelier de galvanoplastie d’Ôba, où Tsuge revient sur son enfance en pleine misère d’après-guerre, ou L’Auberge de la plaine désolée, dans lequel le protagoniste (et double de l’auteur, donc), dessinateur en quête d’une vie à l’écart, rencontre son inverse en la personne d’un campagnard qui réside loin de tout et rêvait jadis de devenir peintre. Mais la section phare du recueil reste le récit tragi-comique qui lui donne son titre et qui, sur près de 80 pages, s’attarde sur le début de la carrière de l’auteur, alors qu’il dessinait pour le -désormais éteint- marché des librairies de prêt afin de ramener quelques yens à sa famille. Les deux dernières planches du récit, qui présentent donc la fin de cette Jeunesse de Yoshio, comptent parmi les plus émouvantes qu’on ait lu du mangaka. Elles annoncent, sans le formuler, la période noire d’un Tsuge bientôt lacéré par les poignards de la vie. On se prend alors à imaginer une suite de l’histoire qui ne tiendrait pas compte de ces pages finales, une suite où l’attachant Yoshio/Yoshiharu ne connaîtrait pas l’extrême pauvreté et ne tenterait pas de se suicider… Hélas, il s’agirait cette fois d’une totale fiction.

La Jeunesse de Yoshio OEuvres 1973-1974, de Yoshiharu Tsuge, éditions Cornélius, 244 pages. ****

« Pour se foutre de ma gueule, Lewis Trondheim m’a dit après avoir lu Renart: « Tu fais Le Chat du rabbin au Moyen Âge. » Et c’est un petit peu ça. Sauf que lui a une épée et il n’a pas peur de s’en servir, il peut tuer des gens. Et j’ai fait exprès de ne pas en faire le représentant d’un groupe. C’est-à-dire qu’il n’est pas avec les rois, avec les puissants, mais il n’est pas du tout avec le peuple non plus. Du coup, tout le monde s’en prend à lui, même si à la fin -et j’aime bien cette idée-, c’est lui qui les sauve tous. »