A la fin novembre, la mécanique du désir et de la consommation s’emballe. Relire Perec, c’est comprendre ce que le Black Friday révèle de la psyché collective: l’illusion d’un mieux-être à portée de panier, et l’étrange certitude qu’un canapé neuf pourrait remettre l’existence à l’endroit.

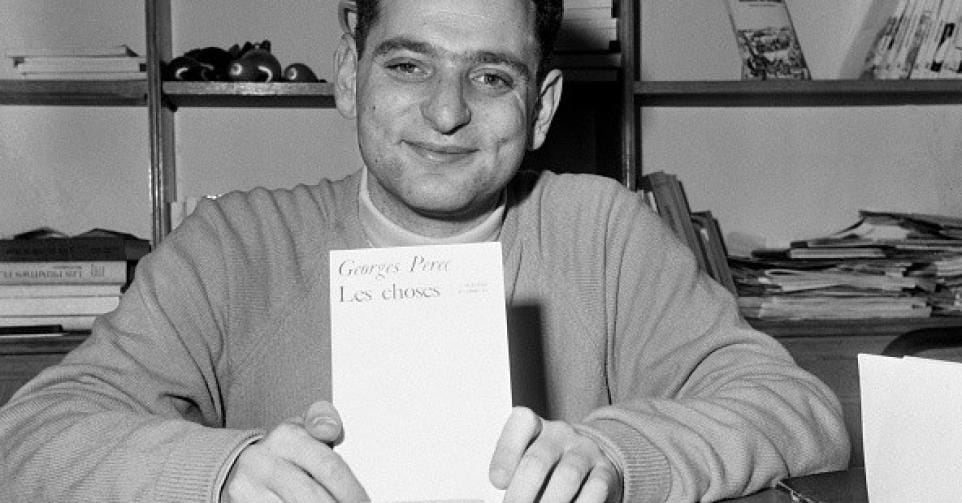

Le dernier vendredi de novembre, la vitrine change d’échelle: du boulevard à l’écran, le désir se décline en listes, se mesure en codes promo, se raconte en «réels» sur TikTok. En 1965, l’écrivain Georges Perec avait déjà écrit ce moment: la vie tenue par l’inventaire. A la veille du Black Friday, relire Les Choses permet de nommer ce qui se joue, à savoir une liturgie de l’achat qui promet d’«économiser» en dépensant et confond le confort avec la consommation.

Les Choses, c’est Jérôme et Sylvie, un couple jeune, urbain, cultivé, dont la trajectoire se dessine à la pointe des objets: un canapé mieux dessiné, une lampe plus juste, un service de verres «comme il faut». Perec n’accuse pas. Il observe avec une précision quasi topographique la montée d’un désir réglé par les catalogues, les revues, la conversation mondaine. Le roman montre moins une boulimie qu’une mécanique de l’envie, une obsession de la possession.

L’écrivain le dit sans lourdeur: les objets règlent l’espace, pas l’existence.

Le Black Friday condense cette pédagogie du désir. Compte à rebours, rareté affichée, «derniers exemplaires», remises privées: autant d’injonctions qui transforment l’attente en réflexe. La promesse n’est pas tant un objet qu’une sensation, celle d’avoir joué juste, saisi le bon moment, profité. Le plaisir se déplace du salon au panier.

Perec avait sa manière d’énumérer. Nous avons nos wishlists. Lui décrivait les matières, les coloris, les finitions. Dans le roman, l’idée d’un bonheur parfaitement meublé séduit autant qu’elle inquiète. Dans nos applis, l’idée d’un soi parfaitement équipé se déploie à l’infini. Le point commun: une vie qui se rêve en haute définition et qui, parfois, se découvre floue au déballage. Le Black Friday est aussi une ingénierie. «Achetez maintenant, payez plus tard», payer en trois fois sans frais, retours gratuits, etc. Perec décrit, avant l’ère numérique, ce léger étourdissement où l’on se met à désirer moins l’usage que l’acquisition. C’est l’un des paradoxes de notre temps: la journée censée faire «économiser» multiplie les achats d’impulsion.

Toutefois, rien de tout cela ne rend le désir honteux. Les Choses n’est pas un sermon. C’est un roman sur l’illusion de se posséder soi‑même par la possession: comment l’envie, sans cesse satisfaite, déplace la ligne d’horizon au lieu de l’atteindre. Jérôme et Sylvie ne sont pas ridicules. Loin de là. Ils sont de leur temps, comme nous du nôtre. Le Black Friday matérialise cet «encore un peu», cette voix qui dit que l’on touchera enfin la bonne version de soi en consommant.

Ce vendredi‑là, l’énumération devient récit. On coche, on compare, on attend la notification qui fera basculer le panier. Dans la journée, la dopamine est un sablier. Le soir, le carton ouvert, on découvre une vérité familière: la vie n’a pas changé d’angle. Le canapé neuf ne résout ni le sommeil, ni le couple, ni l’ennui. Perec sait le dire sans lourdeur: les objets règlent l’espace, pas l’existence.

Relire Perec aide à comprendre ce qui se joue en ce Black Friday. Son écriture, presque documentaire, ressemble à ce que devrait être notre regard: précis, ironique quand il faut, tendre pour nos faiblesses. A la veille du vendredi noir, il invite moins à la pénitence qu’au discernement. Faire l’inventaire de ce qui compte vraiment et accepter qu’on n’achète pas une identité, seulement des usages. Et on referme Les Choses comme on ferme un onglet: sans honte, mais un peu plus lucide.