Depuis 25 ans, la cinéaste trace un sillon singulier dans le cinéma américain, dont elle subvertit les genres pour mieux réfléchir l’Histoire et le présent de son pays et de ceux qui le peuplent. Une entreprise majeure menée en toute discrétion. Entretien.

Septième long métrage de Kelly Reichardt, First Cow compte en quelque sorte parmi les victimes collatérales de la crise sanitaire. Présenté à la Berlinale il y a tout juste un an, le film a connu ensuite une existence chahutée, ne bénéficiant que d’une distribution limitée aux États-Unis tandis que, suspendue à l’arrivée de jours meilleurs, sa carrière internationale tenait en quelques festivals (1). Parmi ceux-là, Rotterdam (lire aussi notre article) qui, pour sa cinquantième édition, honorait, il y a quelques jours, la cinéaste américaine du Robby Müller Award, du nom du chef-opérateur hollandais intimement associé à l’oeuvre de Wim Wenders et autre Jim Jarmusch. L’occasion d’une rencontre par Zoom avec la réalisatrice en duplex depuis Portland, Oregon, où elle s’est installée depuis belle lurette maintenant, trouvant dans la ville et ses alentours le cadre privilégié de ses films.

Un milieu peu accueillant

Son parcours dans le cinéma indépendant américain, Reichardt l’a entamé au milieu des années 90 avec River of Grass, premier d’une série de films qui, de Wendy & Lucy à Certain Women, ont imposé la singularité de son regard. Non, pour autant, qu’il n’y ait eu là qu’un long fleuve tranquille: « Honnêtement, je ne me suis guère sentie invitée à mes débuts. J’ai eu le coeur brisé en découvrant que le milieu du cinéma indépendant était si peu accueillant, et n’était guère ouvert aux femmes et certainement pas aux homosexuels. Il y avait encore le poids de traditions que, naïvement, je ne pensais pas trouver dans ce monde. Du coup, mon intention a été d’apprendre à enseigner, puis de retourner au super 8, de passer au 16mm, de tourner autour sans essayer de faire partie de ce milieu, parce que c’était trop douloureux. C’est alors qu’Old Joy est venu changer la donne. »

Douze ans séparent ses deux premiers films, installant le cinéma de Reichardt dans une certaine précarité -« J’ai toujours eu le sentiment que chacun de mes films serait le dernier que je serais en mesure de tourner« , relève-t-elle. Une contrainte dont elle a su faire son alliée, l’économie modeste de son oeuvre contribuant à son identité. Non sans creuser, film après film, un sillon tout personnel avec cette acuité du regard qui a fait d’elle une des figures majeures de cette scène indépendante, ne lui en déplaise. « Étrangement, j’ai fini par en faire partie. J’ai pu, pour cela, bénéficier pendant toutes ces années de l’appui d’une communauté de cinéastes: Todd Haynes, avec qui nous nous montrons notre travail depuis que j’ai collaboré à Poison, en 1989 (elle était régisseuse et accessoiriste sur le premier long métrage du réalisateur de Carol, NDLR). Ou Larry Fessenden, qui jouait dans River of Grass: il m’a appris le montage et a contribué au démarrage de chacun de mes projets. Je n’avais jamais d’argent au départ, et il m’a toujours aidée avec sa petite société. Tout cela est contradictoire: je dis ne pas m’être sentie accueillie, mais j’ai toujours pu compter sur le soutien et les encouragements d’un petit groupe très soudé. D’une façon générale, je me suis lancée dans mes projets artistiques sans attentes particulières. Et de fil en aiguille, ça a débouché sur le fait que, depuis une dizaine d’années, je tourne des films sur une base assez régulière, ce qui constitue autant une surprise pour moi que pour les autres. J’ai pu trouver ma voie incognito, et rassembler autour de moi une équipe de gens qui avaient envie de travailler ensemble. »

Le mythe des origines

Kelly Reichardt s’est employée depuis ses débuts à revisiter le paysage et l’Histoire de l’Amérique, dont elle travaille les mythes au gré d’une oeuvre de facture minimaliste, sensible avant tout à la réalité humaine. Une entreprise passant régulièrement par le cinéma de genre, dont elle s’est plu toutefois à subvertir les codes: ceux du road-movie dans Wendy & Lucy, du thriller dans Night Moves ou encore du western dans Meek’s Cutoff et, aujourd’hui, First Cow. » Avec ce dernier film, je me suis en fait sentie plus libre et moins liée à un genre que je ne l’avais été pour Meek’s Cutoff, souligne-t-elle. Autant dans Meek’s Cutoff, il y avait tous ces éléments qui renvoyaient au genre, les chariots, les chevaux, le désert, et qui faisaient que j’étais totalement consciente du langage du western chaque fois que j’installais ma caméra, autant c’était différent cette fois, parce que je n’avais pas l’impression de marcher sur les traces de quelque chose m’ayant précédé. Je me suis donc sentie plus libre, même si je ne l’étais pas nécessairement. » Encore que: sa simple attention aux temps creux de l’Histoire, comme aux personnages en occupant généralement les marges, voire y étant inexistants, suffit à inscrire sa démarche en décalage des canons cinématographiques traditionnels. « Ça m’intéresse, tout comme la façon dont l’Histoire du cinéma raconte celle des États-Unis, l’endroit où elle place l’accent, et comment ça renforce certaines choses que l’on a pu voir exploser récemment en Amérique, et qui sont rattachées à ce mythe des origines qui n’a jamais vraiment existé. Mais au-delà de cet intérêt, j’essaie surtout de me concentrer sur les personnages et la meilleure façon de raconter leur histoire. »

Inspiré du roman Half Life de Jon Raymond, partenaire d’écriture de la cinéaste depuis Old Joy, First Cow se situe dans les années 1820 sur la Frontière, et brosse ainsi celle de deux hommes, Cookie et King-Lu, un cuisinier solitaire et un immigrant d’origine chinoise, qu’unit bientôt une profonde amitié sur arrière-plan d’industrialisation et de capitalisme naissants. Autant dire que l’on est bien loin de l’imagerie traditionnelle liée à la conquête de l’Ouest, et des cow-boys machos qui la peuplent le plus souvent. « Je crains que l’on n’en ait pas fini des cow-boys machos, s’esclaffe-t-elle. Ces personnages se trouvaient dans le roman, et ils me plaisaient. J’ai lu le livre à sa parution, en 2004, et la voix de Cookie m’a accompagnée depuis. J’aimais ces deux personnages, et ce que les acteurs leur ont apporté. Et puis, qui pourrait supporter un gros dur de plus par les temps que nous connaissons aujourd’hui en Amérique? Je me suis beaucoup amusée avec les trappeurs, ces durs que j’ai envisagés comme des Muppets, avec leur côté ridicule. C’était une sorte de libération, j’imagine, après cinq ans où des foutaises machos nous étaient balancées chaque jour au visage. Mais ça ne semble pas devoir disparaître: voyez les gens qui ont assiégé notre Capitole, on dirait nos trappeurs, les temps n’ont pas changé. »

Au féminin singulier

Voire toutefois. S’agissant du milieu du cinéma, la réalisatrice ne peut que se féliciter des possibilités et de la reconnaissance accrues dont y bénéficient aujourd’hui les femmes dans le prolongement du mouvement #MeToo. « La situation est incontestablement meilleure que lorsque j’ai débuté, au début des années 90. Il y a eu tellement de célébrations de femmes et de gens de couleur cette année, que d’un côté, je trouve ça formidable. Mais de l’autre, je ne peux m’empêcher de me demander si ce n’est pas aussi lié au Covid, et si, cette année étant un tel gâchis, ils ne se disent pas: « Donnons ces prix à des femmes, de toute façon personne ne verra ces films. » Il faudra vérifier sur la durée. Mais c’est clair que le travail des femmes et de gens de couleur est mieux mis en valeur qu’auparavant, même s’il était déjà là. Voyez par exemple comme Agnès Varda occupe désormais une place centrale dans n’importe quelle discussion sur le cinéma indépendant, ce qui n’était pas le cas à l’époque où elle faisait ses films alors que son oeuvre existait déjà. La situation s’est clairement améliorée, et c’est aussi palpable là où j’enseigne, au Bard College, où mes cours comptent désormais autant d’étudiantes que d’étudiants, alors que le ratio devait être d’une femme pour seize garçons quand j’ai débuté. » Un mouvement qu’elle aura précédé, embrassant le présent et l’Histoire des États-Unis d’un point de vue féminin pour en redessiner lumineusement les contours.

(1) On a notamment pu le voir au festival de Gand, en octobre dernier. Si les films de Kelly Reichardt n’ont, d’une façon générale, connu qu’une distribution marginale en Belgique, ils sont par contre pour la plupart disponibles sur diverses plateformes de streaming.

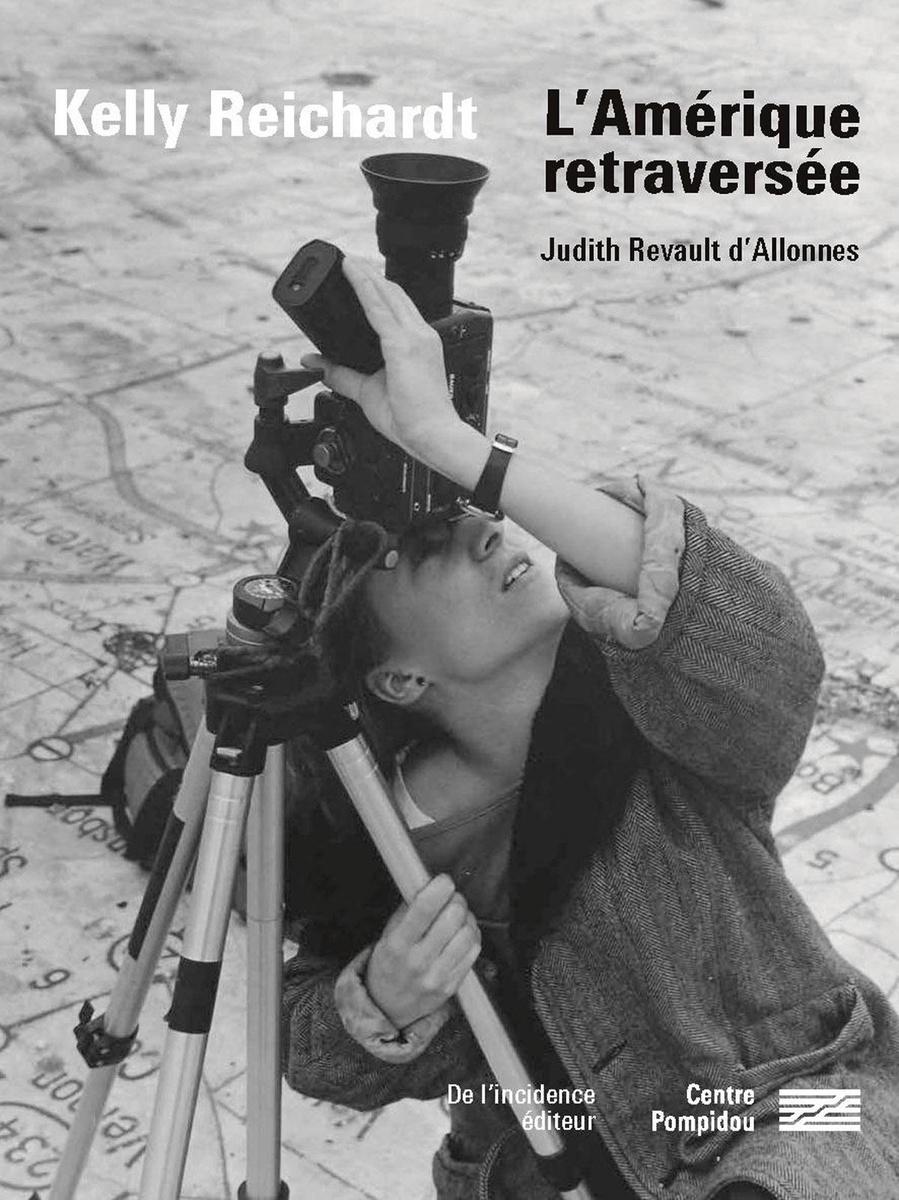

De Judith Revault d’Allonnes, éditions De l’incidence et Centre Pompidou, 272 pages. ****

Initialement programmée du 22 janvier au 7 février derniers, la rétrospective intégrale des films de Kelly Reichardt organisée au Centre Pompidou, à Paris, dans le cadre de la manifestation « Hors Pistes: l’écologie des images » a finalement dû être différée à l’automne (1). À défaut, on peut toutefois se reporter sur L’Amérique retraversée, l’ouvrage de Judith Revault d’Allonnes édité pour la circonstance, le premier en français consacré à la réalisatrice de Wendy and Lucy, Night Moves ou, plus récemment, du magnifique First Cow (lire par ailleurs).

Les mythes à l’épreuve du réel

L’oeuvre et le parcours de Kelly Reichardt, le livre les aborde en trois temps: un essai en dégageant les lignes de force, une abondante sélection de documents de travail éclairant la méthode de travail de la cinéaste, et quelques entretiens choisis. Avec Todd Haynes notamment qui, invité par BOMB Magazine à dialoguer avec la réalisatrice alors débutante à la faveur de la sortie de River of Grass, son premier long métrage, écrivait en 1995: « Elle (Kelly Reichardt) s’est battue bec et ongles pour pouvoir faire son film, sans les atouts dont on dispose d’ordinaire pour une première réalisation: pas d’école de cinéma, pas de court métrage en guise de carte de visite, pas n’argent, ni de pénis. (…) Dans les marges les plus reculées du cinéma indépendant, en l’absence de l’effet dynamisant d’un cinéma expérimental autrefois actif, c’est un miracle d’avoir pu réaliser et distribuer un film comme River of Grass. Il faut saluer la persévérance et le courage de Kelly, comme la singularité et l’intelligence de son film. »

Ce sillon, Reichardt n’a cessé depuis de le creuser inlassablement, fût-ce par intermittence -il lui faudra attendre douze ans pour signer son second long métrage, Old Joy-, et Judith Revault d’Allonnes observe avec à-propos combien les difficultés rencontrées « à travailler, à faire des films, deviennent le terreau de son cinéma. Plus largement, elle fait du contexte politique, économique, géographique, social et culturel américain dans lequel elle évolue la substance même de ses films, qui cherchent à le révéler, à saisir son emprise sur chaque individu, chaque personnage« . Arpentant dans la foulée l’ensemble de sa filmographie, l’auteure en propose une analyse fouillée, distinguant les mouvements qui travaillent l’oeuvre ou exposant l’art de la cinéaste pour concilier enjeux macro et micro, « ne cessant de tisser le quotidien, au présent, de sa poignée de personnages et la présence fantomatique d’une société plus vaste, d’un temps plus long« . Un constat énoncé pour Certain Women mais qui pourrait également s’appliquer à d’autres de ses films revisitant et décalant des genres emblématiques du cinéma américain, road movie, thriller ou western, et entremêlant avec bonheur les échelles individuelle et collective. Kelly Reichardt, écrit encore Judith Revault, « n’a cessé de filmer l’empreinte de l’Histoire américaine, de l’esprit de liberté et de conquête, contre leur déni ou leur refoulement, tout en désamorçant le mythe, et l’idéologie qu’il sert« . Une entreprise discrète de réévaluation du monde lui ayant valu, l’air de rien, d’apposer une marque indélébile sur le cinéma (indépendant) américain contemporain…

(1) Elle se tiendra du 14 au 21 octobre.