Loin de l’image du «photographe du bonheur» arrimé au pavé parisien, la rétrospective de La Boverie révèle un Doisneau sensible et engagé, qui voyait sa pratique comme un art funéraire.

Par Michel Verlinden

Robert Doisneau: Instants donnés

Jusqu’au 19 avril 2026 à La Boverie, à Liège.

La cote de Focus: 4/5

Quitter la magistrale scénographie d’Instants donnés à l’endroit exact par lequel la majorité des visiteurs entre dans l’œuvre de Robert Doisneau. Un clin d’œil? Plutôt un pied de nez que l’on doit au collectif de commissaires (dont les deux filles du photographe français) qui signe l’imposante exposition de La Boverie. La sortie en question consiste en un rideau à lamelles verticales sur lequel est imprimée l’image la plus connue de Doisneau, le fameux Baiser de l’Hôtel de Ville –qu’une vitrine présente également en version papier, dans les pages du Life de 1950, où le visuel illustrait un Paris permissif avec les jeunes amoureux, du moins à en croire le sous-titre du magazine américain. S’il a contribué à la gloire du photographe, le cliché a également alimenté les malentendus à son propos. Il n’est donc pas interdit de penser que l’ultime halte du parcours incite à tourner le dos à la célèbre étreinte pour mieux ressasser la variété d’un corpus d’images aux dimensions hallucinantes –quelque 450.000 négatifs conservés à Montrouge, dont 400 tirages seulement sont montrés ici à Liège.

«L’appareil photo de papa, c’était l’un d’entre nous, le cinquième membre de notre tribu.»

Cette pirouette doit aussi se comprendre à l’aune du travail de titan entrepris par les filles de Doisneau. Dès la disparition de leur père, Annette Doisneau et Francine Deroudille se sont donné pour mission de sortir l’œuvre paternelle des ornières visuelles où elle avait été rangée, trop souvent réduite à une imagerie de cartes postales –à ce titre, des accrochages comme Gravités, présenté en 2000 à la galerie Fait & Cause à Paris, ou Robert Doisneau: du métier à l’œuvre, exhibé en 2010 à la Fondation Cartier-Bresson, avaient déjà amorcé un nouveau regard, soulignant la part d’ombre inhérente à la pratique du natif de Gentilly. Depuis 1994, le duo mène courageusement ce chantier titanesque condensé en 300 boîtes d’archives et documents, épaulé par ses propres enfants –à l’instar de Clémentine Deroudille, auteure du touchant documentaire Robert Doisneau, le révolté du merveilleux. Une continuité naturelle tant la photographie a toujours irrigué la vie de la famille.

«L’appareil photo de papa, c’était l’un d’entre nous, le cinquième membre de notre tribu», se souvient Annette Doisneau. Chaque départ en vacances donnait lieu au même rituel: leur père, installé au volant, se retournait pour demander si l’appareil était bien sous leurs pieds avant de mettre le contact. A la maison, le quotidien fusionnait avec le gagne-pain de celui qui avait fait ses armes, entre 1934 et 1939, au service photo des usines Renault, à Billancourt. La salle de bains servait de laboratoire de développement, ce qui reléguait les passages par la baignoire des enfants au seul week-end. Pour Francine Deroudille, il n’y avait d’ailleurs «jamais de véritable séparation entre vie privée et travail, tant l’appareil photo était le prolongement de sa main».

Une palette à facettes

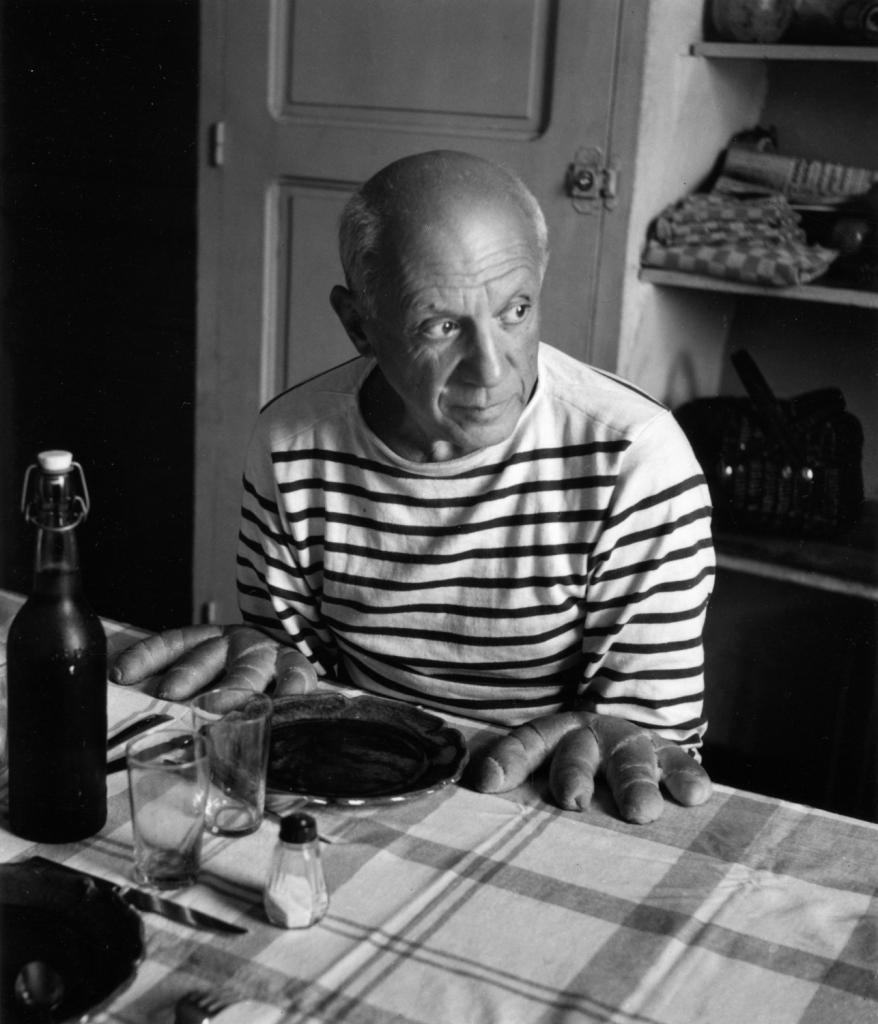

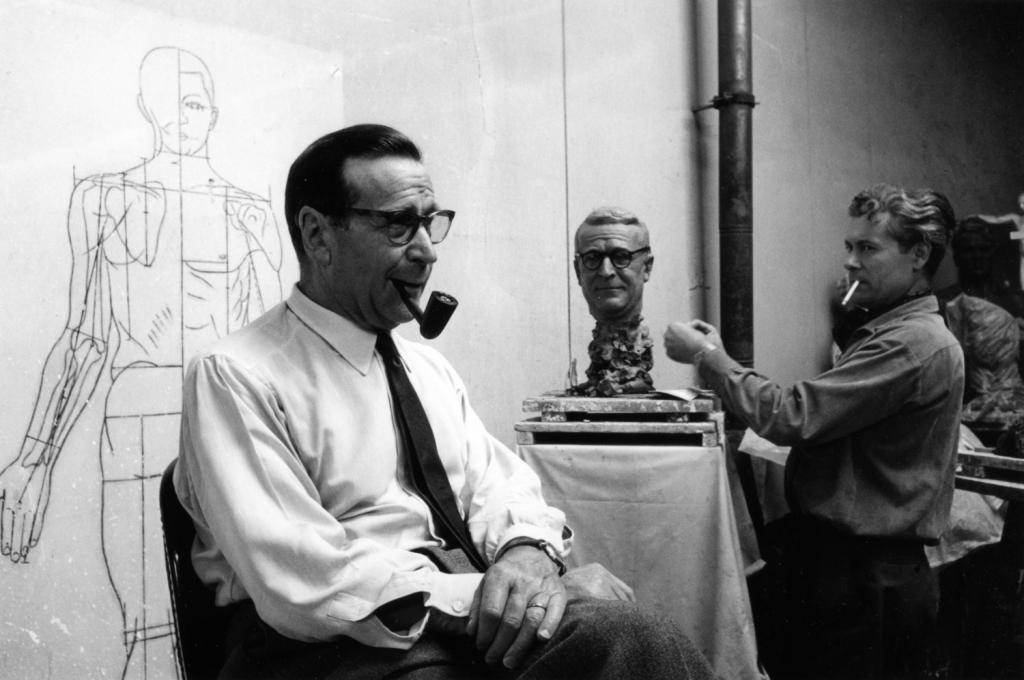

Instants donnés déploie une large part de la palette visuelle de Robert Doisneau, segmentée en une dizaine de sections généreusement fournies. La scénographie de Flora Peyrot profite des grands volumes du musée liégeois, ce qui change de la précédente présentation parisienne plus étriquée du musée Maillol. On y croise bien sûr la banlieue, photographiée à plusieurs décennies de distance, mais aussi des thématiques où la tendresse du photographe explose (l’enfance, les bistrots); les ateliers d’artistes; les écrivains; la Belgique, où il est venu à six reprises entre 1956 et 1970, immortalisant, entres autres, Simenon et la Tour cybernétique de l’artiste Nicolas Schöffer; ou encore ses incursions dans la publicité. L’occasion de comprendre combien son travail personnel s’est souvent niché dans les marges des commandes, ses «photos bifteck» comme il les nommait. «J’aime bien le type qui écrit des poèmes en cachette sous son buvard dans une compagnie d’assurances. C’est un peu ce que j’ai fait», confiait-il avec ironie.

Cet humour grinçant affleure dans un extrait de documentaire qui évoque l’ennui qu’il éprouvait à illustrer des articles du type «Comment remplacer une chambre à air de vélo avec un tuyau d’arrosage». Pour se remonter le moral, Doisneau finissait ses journées dans les cafés populaires, où son objectif s’attachait aux figures cabossées du petit peuple de Paris. C’est dans cet esprit qu’il photographie Monsieur Ali à Vitry (1965), un homme qui vivait dans une caravane transformée en jardin miniature. «Mon père l’a regardé comme une sorte de facteur Cheval de la caravane», raconte Francine Deroudille. Sur le cliché, le Monsieur Ali en question pose dans son costume du dimanche, digne et beau malgré la précarité de son existence. «On dirait aujourd’hui un SDF, mais il avait fait pousser des plantes partout. Il s’était inventé un univers», poursuit-elle. L’image bouleverse: elle dit tout de la capacité de Doisneau à conférer de la grandeur aux vies minuscules.

Francine Deroudille l’admet volontiers: longtemps, elle s’est insurgée contre l’étiquette de «photographe humaniste» accolée à son père. «Ce terme me paraissait réducteur, presque ridicule, car ni lui ni ses amis –Sabine Weiss, Edouard Boubat ou Willy Ronis– ne théorisaient leur pratique. Ils travaillaient, tout simplement, chacun avec sa singularité.» Avec le recul, sa perception a toutefois changé. «Aujourd’hui, je trouve que ce mot a du sens. Car cette photographie est née de l’immédiat après-guerre, à un moment où l’on découvrait l’ampleur des horreurs commises. C’était une période abominable où l’homme ne comptait plus. Ce que mon père et ses contemporains voulaient montrer, c’est que l’humain redevenait le cœur du problème, qu’il fallait le protéger.» Cette attention allait de pair avec une sinistre évidence: saisir la vie dans son «petit théâtre», comme il aimait appeler le cadre de ses images, relevait pour lui de l’art funéraire. Derrière les rires d’enfants, les corps des ouvriers et les scènes de bistrots, il savait l’inexorable descente vers le néant. A l’heure où l’humain semble à nouveau quantité négligeable, on ne s’étonnera pas que l’œuvre de Doisneau reprenne du service.

Lire aussi | Avec Fire, la Villa Empain met l’art en feu