Sa fracassante performance à Metz invite à questionner l’œuvre de l’artiste contemporaine Deborah de Robertis: est-elle une furie opportuniste ou initie-t-elle un salutaire #MeToo de l’art contemporain? Eléments de réponse.

La guerre n’a pas un visage de femme », écrivait Svetlana Alexievitch en 1983. Un titre qui respire le monde d’avant à plein nez. Parce que désormais: si, elle l’a. Sur le champ de bataille de l’art actuel, cette figure guerrière a pris les traits de Deborah de Robertis, artiste performeuse franco-luxembourgeoise née en 1984 qui rend coup pour coup. Depuis 2014, année où elle a ouvert son sexe, au musée d’Orsay, juste sous L’Origine du monde de Gustave Courbet -ce dont témoigne d’ailleurs une œuvre photographique intitulée Miroir de l’Origine-, l’intéressée n’a eu de cesse de « pénétrer (les musées) de force, sans consentement ni autorisation » afin de revendiquer sa place, et plus largement celles des femmes artistes, dans l’Histoire. Après d’autres interventions tout aussi percutantes, notamment au Louvre ou au musée Guimet, la performeuse vivant et travaillant entre Paris et Bruxelles est passée à la vitesse supérieure au Centre Pompidou-Metz. Elle y a opéré un coup d’éclat à la faveur d’une performance portant le nom éloquent de Séparer la femme de l’artiste.

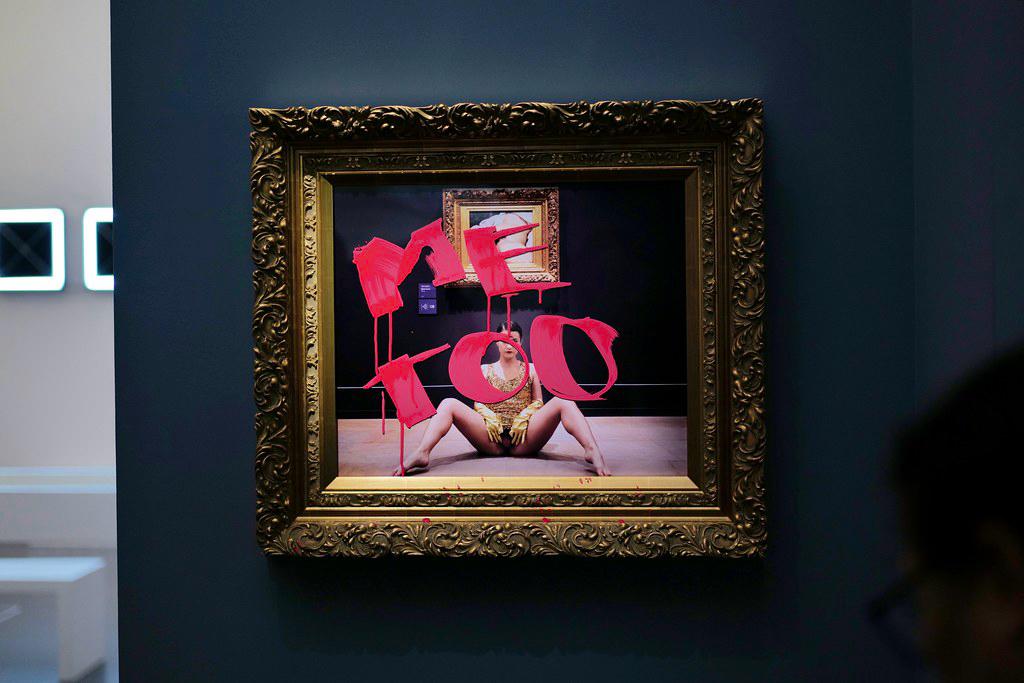

Petit résumé des faits. Le 6 mai dernier, en compagnie de deux activistes féministes, l’artiste s’insère au cœur de l’exposition Lacan, curatée par Bernard Marcadé et son épouse Marie-Laure Bernadac. Le trio n’y va pas avec le dos de la cuillère qui exécute un scénario imaginé et assumé entièrement par de Robertis. Les deux acolytes se chargent de hurler et de taguer le slogan #MeToo à la peinture rouge sur cinq œuvres. En plus de L’Origine du monde de Courbet et du Miroir de l’Origine accrochés à proximité l’un de l’autre, les militantes tracent le hashtag sanguinolant sur une photographie de Valie Export -Aktionhose: Genitalpanik-, à même une pièce de Louise Bourgeois –The Birth, qui donne à voir une femme en train d’accoucher- et en travers de Replace Me, une impression digitale noir et blanc signée Rosemarie Trockel. Profitant de la confusion générale, Deborah de Robertis brise quant à elle la vitre protégeant une broderie d’Annette Messager -marquée de l’inscription « Je pense donc je suce« , un petit joyau de subversion issu de la série Collection de proverbes misogynes- pour la dissimuler sous son manteau et l’emporter avec elle. Passé la tornade, Lacan, l’exposition a du plomb dans l’aile. Et tant pis pour les visiteurs qui ont raté le Courbet, il ne sera pas raccroché -seule l’œuvre de Louise Bourgeois retrouvera les cimaises- mais confié aux restaurateurs avec les autres pièces visées par la performance.

Patriarcat d’atmosphère

Tous ceux qui pensaient naïvement que « la bête noire des musées », comme on la qualifie de façon simpliste, s’arrêterait là, allaient en être pour leurs frais. Quelques jours plus tard, Deborah de Robertis fait paraître sur son compte X et sur Mediapart (elle a été retirée depuis) une lettre ouverte incriminant une série de personnalités du monde l’art -dont Bernard Marcadé, le co-commissaire de l’exposition de Metz; mais également Fabrice Hergott, le directeur du Musée d’art moderne de Paris; Juan d’Oultremont, un ancien professeur de l’école de recherche graphique (ERG) à Bruxelles; ou encore le collectionneur belge Alain Servais. Le texte dénonce sans ambiguïté le sexisme systémique du monde de l’art. « Le pouvoir « masculin » devrait pouvoir servir à autre chose qu’à faire du milieu de l’art contemporain un bordel de vieux bourgeois en rut, non? », proteste la performeuse au fil de ce long texte, maudissant dans la foulée le fait que l’avenir des artistes-femmes soit « encore entre vos mains ridées et baladeuses ». Ce n’est pas tout. Simultanément, de Robertis balance sur Vimeo une vidéo de 17 minutes montrant dans l’intimité, celle de la chambre conjugale (il est possible de l’identifier en raison de la présence de la broderie de Messager évoquée plus haut), un Bernard Marcadé aussi pâteux que libidineux. « J’ai envie que tu me suces. C’est la seule chose qui me fera bander« , peut-on l’entendre dire alors qu’il se sait filmé par l’artiste. Un piège? Qui oserait le prétendre? À aucun moment Deborah de Robertis ne dissimule son intention d’utiliser la pellicule à des fins artistiques. Non, ce qui se joue ici est un sentiment de totale impunité propre à qui sait qu’il règne en maître.

La logique aurait voulu qu’une telle déflagration amène à s’interroger sur le pouvoir des figures masculines de validation de l’art contemporain et sur la façon ambiguë -la confusion des registres privé-professionnel semble la règle- dont ils l’exercent sur de jeunes artistes femmes. Rien de tout cela. Alors que les institutions et les musées auraient pu profiter de cette opportunité pour réfléchir à ces questions -on pense également à la santé mentale des jeunes artistes aux prises avec un patriarcat d’atmosphère, leur dilution au sein du marché alors qu’elles sortent majoritaires des écoles d’art…-, ils ont préféré faire la sourde oreille et se taire. Le tout pour un silence aussi embarrassé qu’embarrassant.

Le doigt et la lune

De Séparer la femme de l’artiste, le monde de l’art n’a, dans sa globalité, rien voulu voir, ni comprendre. On en veut pour preuve l’absence de réponses à nos -nombreuses- invitations à prendre la parole. Annette Messager, par exemple, « ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet », comme le fait savoir sa galerie parisienne Marian Goodman. Plusieurs artistes et curatrices féministes contactées, dont on est sûr qu’elles ont pris connaissance de nos messages, sont restées muettes. Qui pourrait leur en vouloir quand on sait qu’une prise de position peut hypothéquer une carrière? Mais quid d’une Valie Export, son travail reconnu la plaçant au-dessus de la mêlée, dont un mot pourrait contribuer à sortir de Robertis de l’adversité à laquelle elle doit faire face? « Patience, les féministes de la seconde partie des années 50 seront plus réceptives dans un second temps. Elles n’ont plus envie de prendre des coups, elles en ont pris suffisamment, particulièrement à une époque où #MeToo n’était même pas encore en germe », analyse la philosophe Geneviève Fraisse. Nettement plus décevante est la parole, sans surprise il est vrai, de Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz qui, à l’inverse de ce qui a été écrit dans de nombreux articles, a pris l’initiative du contact avec de Robertis (ce dont le feed Instagram de l’artiste témoigne), pour in fine lui refuser la présence de son travail -un épisode qui n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres. « Avec tout le respect que nous portons aux mouvements féministes, nous sommes choqués de voir vandaliser des œuvres d’artistes, notamment d’artistes féministes, au cœur des combats de l’Histoire de l’art. Nous condamnons les actes de vandalisme contre les œuvres d’art conservées et présentées dans les musées, prenant également pour cible les équipes sur le terrain », a-t-elle fait savoir par le biais d’un communiqué officiel.

Prévisible également la défense, s’appuyant sur le biais séculaire bien connu « si tu m’as plu, c’est que tu as cherché à me séduire », des hommes mis en cause . Bernard Marcadé, dont on sait qu’il accuse le coup, reste muré dans le silence. Seul le journaliste Daniel Schneidermann est parvenu à le faire parler le temps d’un article paru sur le site d’Arrêt sur images . L’homme y affirme avoir été « manipulé« , ce qui ne manque pas de sel dans la bouche d’un curateur dont tout semble indiquer qu’il a feint de s’intéresser (et si pas « feint », à tout le moins d’empêcher son éclosion) au travail de de Robertis pour in fine jouir de son sexe. On notera au passage que les accusations de « manipulatrice » et d’ »opportuniste en quête de visibilité » reviennent très souvent à propos de Deborah de Robertis. Se penchant sur son travail, un chercheur queer comme Quentin Petit Dit Duhal a montré combien son œuvre lui est en réalité préjudiciable en ce qu’elle lui ferme la porte des galeries et des musées. « Deborah de Robertis semble faire de l’audace un impératif moral selon lequel elle se fait une responsabilité d’artiste d’examiner le conditionnement qui façonne le savoir, et plus particulièrement celui de l’Histoire de l’art en interrogeant les œuvres fondamentales qui la constituent, dans lesquelles les femmes sont représentées d’une certaine manière », écrit l’historien de l’art.

Et Juan d’Oultremont? Même absence totale d’autocritique. Sollicité par écrit, il entonne un hommage vibrant à la transmission. « L’enseignement de l’art a ceci de particulier qu’il engage chez l’étudiant·e ce qu’il a de plus singulier et de plus intime tout en l’amenant à se confronter aux enjeux complexes de l’art. Si dans ce fragile équilibre j’ai pu en blesser certain·e·s, j’en suis réellement désolé. La passion et l’exigence ont été les seuls critères qui ont animé mes cours durant tout ce temps. Ni la vulgarité, ni le favoritisme, ni le sexisme n’y ont jamais eu leur place. Le bonheur d’enseigner durant 30 ans a été assez total pour n’avoir jamais ressenti le besoin d’en obtenir d’avantage, surtout pas grâce à l’autorité que je pouvais avoir sur les étudiant·e·s. » Le plaidoyer convaincrait peut-être si l’intéressé ne s’était pas senti en droit de poursuivre sa mission pédagogique jusque dans le lit de son élève.

Finalement, l’éclairage le plus pertinent vient d’une personnalité extérieure à la polémique, Françoise Vergès, qu’on a eu l’idée d’interroger suite à la lecture de son ouvrage Programme de désordre absolu – Décoloniser le musée, une réflexion originale sur le caractère tout sauf neutre du musée. « Il est important d’envisager le musée non pas comme un seul espace d’exposition mais comme un espace total avec tous les rapports sociaux et économiques qu’il draine« , explique-t-elle. La théoricienne antiraciste entend également ne pas vouloir se situer dans une perspective « j’aime – je n’aime pas » quant au travail de de Robertis. « Ce qui m’intéresse, ce sont les réactions que cela suscite. Je suis frappée par l’évitement qui entoure son travail, on ne veut pas voir les questions qu’il pose. Surtout, on sent un froncement de sourcils hautain derrière tout ça. Au musée, on veut bien la subversion, mais pas si elle a soi-disant « mauvais goût ». C’est terriblement hypocrite. » L’impression qui domine est celle aussi de regarder le doigt plutôt que la lune. « Son œuvre permet d’enregistrer comment se construit une culture visuelle de la domination masculine et comment ne pas se limiter à la question de la parité, une exposition avec un même nombre d’artistes hommes et femmes, avec laquelle on se débarrasse trop vite du besoin d’égalité. Elle opère un piratage qui fait réfléchir à la manière dont les institutions produisent et reproduisent des injustices sexistes. » Un élément crucial pour cette penseuse qui estime que « les musées restent une source d’informations fiables qui a la capacité d’inspirer un réel changement chez les individus et la société. On attend du musée qu’il contribue à façonner un avenir plus juste et durable pour tous.«

Interpeller l’Histoire de l’art

Autrice de La Suite de l’histoire – actrices, créatrices, un ouvrage publié en 2019, Geneviève Fraisse est la première à avoir pris la mesure du travail de Deborah de Robertis. Elle détaille: « Mon livre analyse comment au XXe siècle certaines femmes vont utiliser leur corps, cet outil qu’elles ont sous la main et qui a été préempté par les hommes, pour déployer une agentivité artistique. Deborah de Robertis s’inscrit dans cette tradition en la portant à un niveau plus fort. En réalité, elle interpelle l’Histoire de l’art par effraction. J’ai appelé cela « le corps qui regarde »: elle place son corps en situation de regarder ceux qui regardent l’Histoire de l’art. Elle met ces spectateurs en question. » Pour la philosophe, les conséquences des performances de de Robertis sont très concrètes. « Je pense que la découverte du nom de la femme peinte par Courbet, Constance Quéniaux, a été accélérée par son intervention de 2014. Ses performances nous montrent qu’il n’est plus possible de regarder un corps féminin comme une pièce détachée. » Enfin, Geneviève Fraisse note le caractère inédit de la performance du Centre Pompidou-Metz en ce qu’il noue #MeToo à sa démarche d’interpellation de l’Histoire de l’art. La penseuse observe un mouvement. « Il y a d’abord le cri d’Adèle Haenel lors de la 45e cérémonie des César, puis l’écriture de Judith Godrèche et enfin Deborah de Robertis qui se met en situation d’intervenir par le biais d’une œuvre », conclut-elle.