Souvent déclaré mort, mais pourtant toujours vivant: tel est l’art abstrait. Et c’est toujours vrai, comme le prouve une exposition à la Boverie entièrement consacrée à ce mouvement.

Un zombie. Marc Sterkendries, directeur de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, n’hésite pas à comparer la peinture aux morts-vivants des films d’horreur. Surprenant quand on sait qu’il vient de passer des semaines avec l’artiste peintre Martine Droixhe et la curatrice Françoise Safin à sélectionner une centaine d’œuvres, pour la plupart picturales, pour la nouvelle exposition de la Boverie, intitulée Abstrait (jusqu’au 18/08), qui vise à démontrer la multiplicité mais aussi la vitalité de l’art abstrait. Moins surprenant quand on sait que la naissance de ce mouvement a été annoncée non pas avec des dragées de baptême mais avec une notice nécrologique.

Moscou, 1921. Alexandre Rodtchenko présente trois toiles. L’une est complètement jaune, l’autre complètement bleue et la troisième complètement rouge. Fièrement, il prédit la fin de la peinture. « J’ai amené la peinture à sa conclusion logique« , aurait déclaré solennellement à l’époque ce Russe révolutionnaire. « C’est terminé. »

Ce ne sera pas la dernière fois qu’on enterrera la peinture. Mais en réalité, ce n’était même pas la première fois. Dans les années précédant la déclaration de Rodtchenko, on se demandait déjà de quoi la peinture était encore capable alors que Kazimir Malevitch semblait l’avoir réduite à sa pure essence avec son Carré blanc sur fond blanc.

C’est d’ailleurs, une œuvre de Malevitch qui ouvre l’exposition Abstrait. Dans la première salle de l’exposition, elle est accrochée fraternellement à côté d’une toile d’un troisième père fondateur, Vassily Kandinsky. On pourrait croire qu’avec ses couleurs vives et son grand format, le Kandinsky domine, mais le regard est inévitablement attiré par le Malevitch, pourtant plus petit. Ce tableau, d’environ 60 centimètres sur 70, était repris sous le titre Réalisme pictural d’une paysanne en deux dimensions, mais a été rebaptisé, de manière plus évidente, Carré rouge. Comme Carré noir et Carré blanc sur fond blanc, il s’agit de l’un de ces Malevitch considérés comme le degré zéro de la peinture. À l’époque déjà, un art plus abstrait que cela semblait impossible.

Mais l’Histoire de l’art abstrait ne s’est pas arrêtée là. Et on le comprend vite dans l’exposition de la Boverie. Car avant d’entrer dans la première salle, il faut passer devant l’un des dessins muraux abstraits de plusieurs mètres de long avec lesquels l’artiste américain Sol LeWitt a redonné de la couleur au monde dans la seconde moitié du XXe siècle.

Regain d’intérêt pour l’abstrait

Pour Marc Sterkendries, l’attrait de ce courant réside précisément dans cette résurrection éternelle, dans son indestructibilité. C’est ce que l’on constate tout au long de l’expo, qui associe des œuvres de la collection de l’ancien Musée des Beaux-Arts de Liège à des pièces provenant d’autres collections. À chaque Malevitch ou, un peu plus tard, chaque Victor Vasarely semblant annoncer la fin de l’art abstrait répond une œuvre plus récente qui réfute singulièrement l’idée que les variations possibles de la forme et de la couleur sont limitées. Et comme la collection du cru est riche en artistes liégeois et belges, la participation nationale à ce mouvement est ici joliment mise en évidence.

Dans le catalogue, Marc Sterkendries se demande si l’idée d’une exposition sur l’art abstrait n’est pas trop anachronique ou archaïque. Mais le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Certes, les jeunes artistes qui cherchent à se faire beaucoup d’argent rapidement trouveront plus facilement une galerie aujourd’hui s’ils se consacrent à la peinture figurative. Mais des expositions récentes comme celle consacrées au minimaliste new-yorkais Ellsworth Kelly à Paris, ou au constructiviste belge Guy Vandenbranden et au « dernier moderniste flamand » Jef Verheyen à Anvers prouvent qu’il y a un regain d’intérêt pour l’art abstrait.

L’art figuratif et l’art abstrait ne sont d’ailleurs pas nécessairement en opposition. L’histoire des arts visuels s’écrit souvent en termes de mouvements et de contre-mouvements. Les carrés de Malevitch remettaient en cause la tradition qui le précédait et sa peinture a été à son tour remplacée par le réalisme socialiste que Staline jugeait préférable.

Il est tentant de lire toute l’Histoire de l’art comme un mouvement de balancier entre ces extrêmes, mais Malevitch lui-même, par exemple, considérait plutôt son travail abstrait comme une autre forme, plus pure, de réalisme. Les curatrices Martine Droixhe et Françoise Safin, elles non plus, ne voient pas les choses en noir et blanc. Pour elles, l’abstraction est plutôt libératrice. Une peinture sans sujet reconnaissable, sans contraintes narratives ou figuratives, est libre de se consacrer entièrement à la forme, à la couleur, à la lumière et à la matière. Et il n’est même pas nécessaire qu’elle se détache complètement de la réalité. Au contraire, elle peut être un moyen de l’interroger plus en profondeur.

Même les amateurs d’art qui ne jurent que par le réalisme traditionnel ne considèrent pas nécessairement les artistes abstraits comme les fossoyeurs de la véritable beauté picturale. Pour eux, l’affaire était déjà pliée à la moitié du XIXe siècle, quand le modernisme a défié les salons académiques. Dans cette perspective, Paul Cézanne avait déjà étouffé la peinture et les choses n’ont fait qu’empirer après lui. Ceux-là considéreront peut-être qu’une exposition comme Abstrait, réunissant les carrés colorés de Malevitch, les logogrammes de Christian Dotremont et les jeux de lignes textiles plus récents de Javier Fernandez, n’est rien d’autre qu’un crachat sur la tombe de l’art véritable.

Mais ceux qui sont prêts à dépasser ces oppositions classiques, à accepter que les arts réaliste, figuratif et abstrait sont simplement des moyens différents d’approfondir notre compréhension de la réalité et de l’expérience humaine, trouveront cet été à la Boverie une belle preuve que l’art -y compris l’art abstrait, malgré ses nombreux avis de décès- est bel et bien vivant.

Quatre artistes à voir à Liège

Sonia Delaunay

Composition 450, 1955

© Musée des Beaux-Arts de Liège

Quand on tape le nom Delaunay sur Google, le moteur de recherche suggère d’abord Robert, et ensuite Sonia, mais l’artiste russo-française qui a épousé le peintre français a été à la source de l’orphisme et a contribué à jeter un pont entre le cubisme et l’abstraction pure avec ses toiles colorées.

Kazimir Malevitch

Composition 450, 1955

© Musée des Beaux-Arts de Liège

Bien sûr, il y a eu d’importants prédécesseurs, mais l’abstraction géométrique est officiellement née quand Malevitch a commencé à peindre des carrés colorés sur des fonds blancs. Ou comment un carré rouge peut émouvoir.

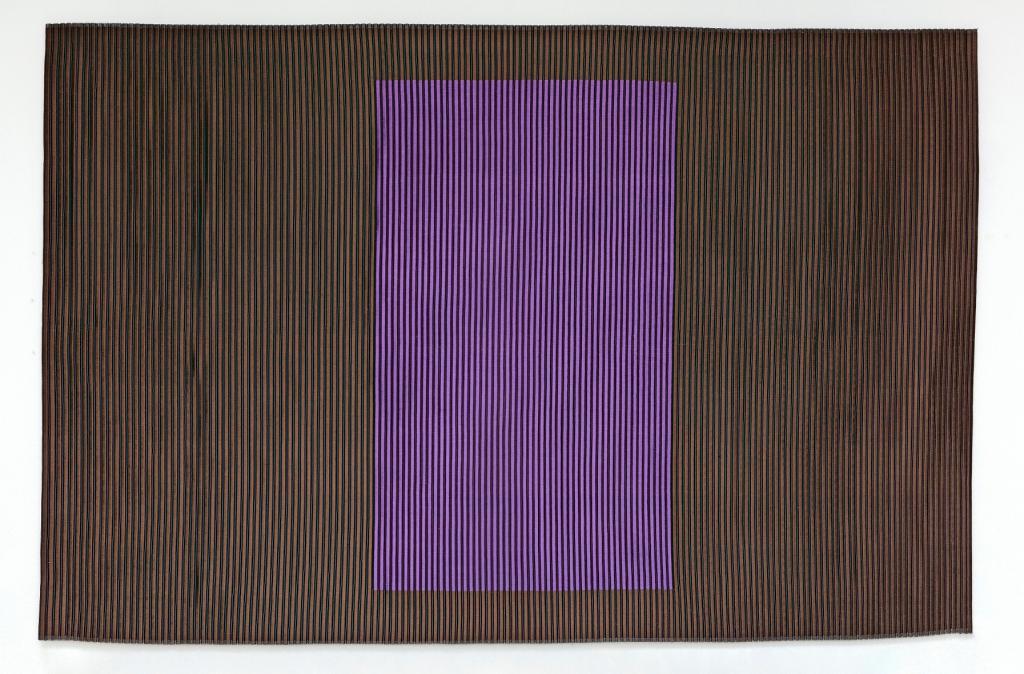

Javier Fernandez

Composition 450, 1955

© Musée des Beaux-Arts de Liège

Forme, couleur et matière. Les éléments de base restent toujours les mêmes, mais le fait que l’art abstrait ne cesse de se réinventer ne peut être illustré de plus belle manière que par ses tapisseries.

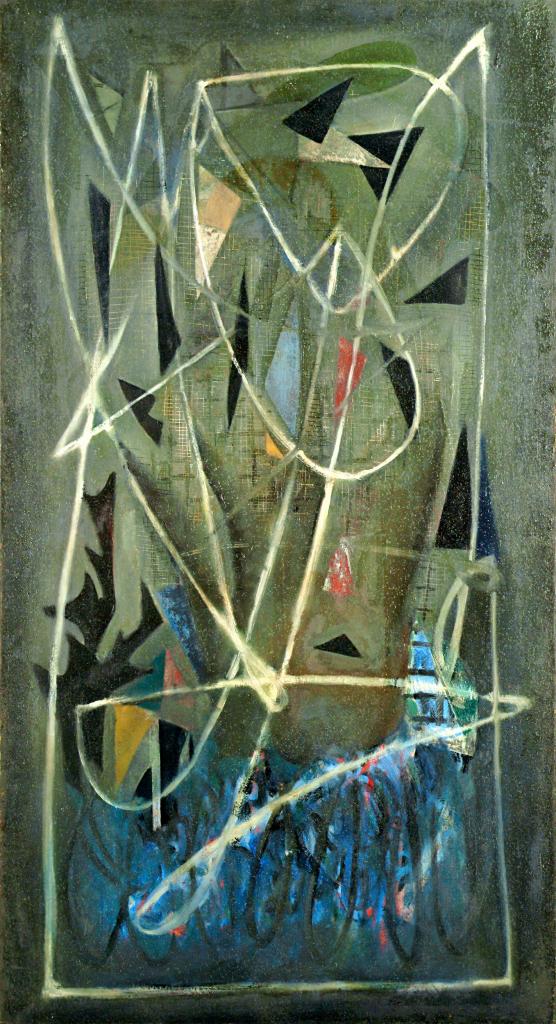

Marthe Wéry

Composition 450, 1955

© Musée des Beaux-Arts de Liège

La Bruxelloise, une de nos artistes modernes les plus importantes, a constamment recherché les fondements de la peinture. En passant de la géométrie constructiviste à la monochromie sphérique, sa carrière de plus de 50 ans reflète l’évolution de l’art abstrait.