Bozar sacre John Baldessari, figure indocile du postmodernisme. Surnommé «the godfather of conceptual art», il a dynamité les codes avec une ironie jubilatoire qui continue d’élargir notre regard.

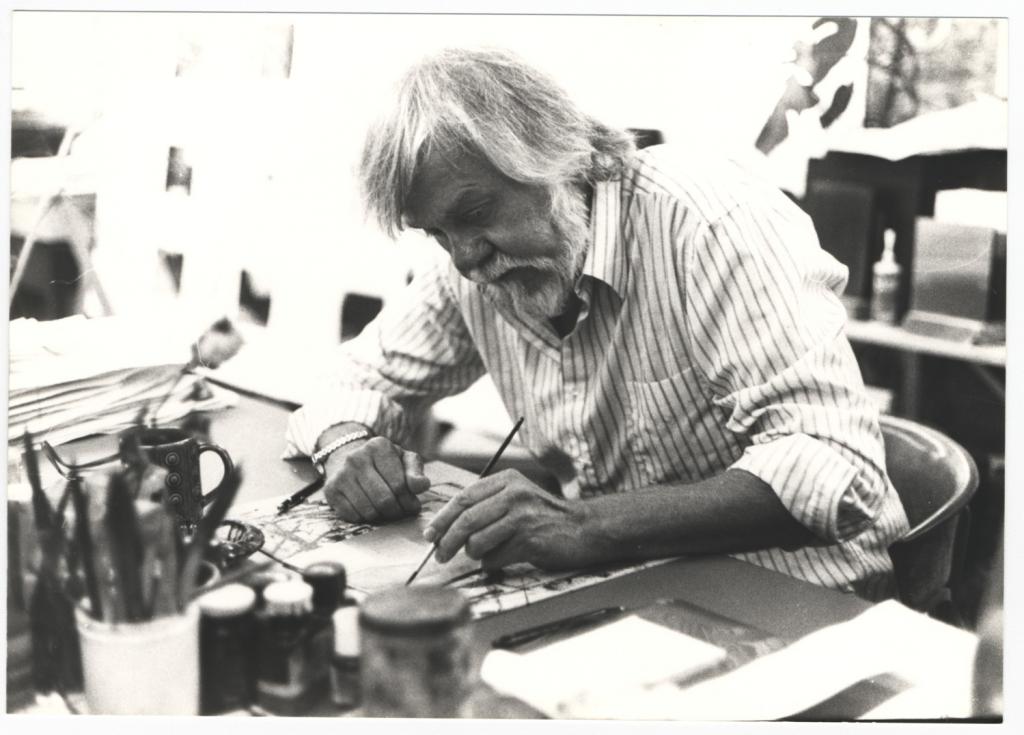

Torrey Pines, banlieue côtière de San Diego, été 1970. Sur le parking anonyme d’un crématorium industriel, un incinérateur crache de la fumée. Alors âgé de 39 ans, John Baldessari, chemise boutonnée et regard grave, avance avec des cartons remplis de toiles et de dessins accumulés depuis treize ans. Paysages convenus, portraits figés et autres exercices académiques: tout finit dans le feu. En un rien de temps, les couleurs gondolent et les surfaces se consument sous les fahrenheits. Quelques amis assistent, mi-fascinés, mi-incrédules, à cette cérémonie baptisée The Cremation Project. Une fois le brasier éteint, l’artiste californien recueille soigneusement les cendres. Une partie sera réduite en farine noire, incorporée à des biscuits présentés quelques jours plus tard au Moma dans le cadre d’Information, l’exposition manifeste de l’art conceptuel. L’autre prendra place dans une urne de bronze en forme de livre, qui ne quittera plus jamais sa bibliothèque, transformant des années de pratique en une simple page tournée.

Associations imprévues

Ce geste radical place le natif de National City, une ville du comté de San Diego, aux côtés d’autres artistes de sa génération qui, à la charnière des années 1960 et 1970, rompent avec les médias traditionnels: Joseph Kosuth, qui proclame que l’art n’est rien d’autre qu’une articulation d’idées; Lawrence Weiner, pour qui «l’œuvre PEUT être réalisée, mais ce n’est pas nécessaire»; On Kawara, dont les toiles datées transforment le temps en matière brute; ou encore Bruce Nauman, qui transforme son corps en champ d’expérimentation. Autant de gestes qui résonnent avec les révolutions esthétiques de l’époque: les partitions ouvertes de John Cage, les drones minimalistes de La Monte Young ou les improvisations éclatées d’Ornette Coleman. Il s’agit de se libérer de formes devenues stériles avec le temps.

Son œuvre transpose dans le langage visuel la mécanique du conte: détourner, juxtaposer, inventer une suite.

Depuis sa disparition en 2020, il paraissait inévitable qu’une rétrospective d’ampleur soit consacrée à ce géant de l’art contemporain. Celle qui s’ouvre à Bozar, la première en Europe, ne cherche pas à taxidermiser son travail mais à en restituer la vitalité mouvante, faite d’associations imprévues et de décalages immédiats. Comme l’explique Bartomeu Marí, l’un des trois commissaires (avec Rita McBride et David Platzker), la proposition entend «relire les récits générés par son œuvre».

Si le visiteur pouvait observer Paraboles, fables et autres salades en position de surplomb, il découvrirait un vaste quadrilatère. Aux quatre coins, des salles entières tapissées accueillent des motifs conçus par le plasticien pour une exposition de 1992 à Rotterdam. «C’était un essai de l’amener sur le terrain des arts appliqués, raconte Bartomeu Marí, commissaire de l’exposition. Je voyais dans son travail une forte connexion avec l’iconographie des médias –le cinéma, la télévision– et j’ai voulu déplacer ce langage vers des objets du quotidien, papiers peints, textiles, surfaces domestiques.» Ce flirt assumé avec le décoratif sert aujourd’hui de fil rouge, comme pour rappeler que l’Américain n’a jamais respecté les hiérarchies entre art majeur et art mineur.

Tensions et trouvailles

A l’intérieur du quadrilatère, le parcours échappe à toute logique chronologique. «Nous avons voulu éviter ce critère pour créer des tensions et des trouvailles, souligne Marí. Ici, il s’agit plutôt d’un récit éclaté dans lequel les œuvres dialoguent.» Au fil du parcours qui peut être entrepris dans les deux sens, s’enchaînent expérimentations photographiques des années 1970, films ironiques où l’artiste se met en scène (I will not make any more boring art, écrit-il en 1971 comme un écolier puni), mais aussi des séries entières de collages nourris d’images hollywoodiennes de seconde main. Baldessari, installé à Los Angeles, puisait abondamment dans les stocks de photographies de films de série B. Il peignait dessus, masquait des visages d’un rond de couleur, anonymisant les acteurs. «C’est une manière d’élargir le champ de l’art, développe Marí. Il ne s’agissait pas seulement de produire des images, mais de générer des récits. Ses œuvres sont des histoires racontées à travers des images. On vient ici pour qu’on nous raconte des histoires, parfois drôles, parfois dramatiques.»

Cette logique narrative irrigue l’ensemble. John Baldessari a souvent confié qu’il aurait aimé être écrivain. Son œuvre transpose dans le langage visuel la mécanique du conte: détourner, juxtaposer, inventer une suite. D’où l’importance, dans cette exposition, de séries entières –de la Goya Series, où textes et images s’entrechoquent sans correspondance apparente, à des pièces plus ludiques comme Six Colorful Inside Jobs (1977), film en accéléré dans lequel une pièce est repeinte chaque jour d’une couleur différente, sorte de mythe de Sisyphe en technicolor. «Son rapport à l’histoire de l’art est constant, mais il n’a rien de révérencieux, commente Marí. C’est un rapport vif, joyeux, presque ludique. John ne sacralise pas Goya ou Magritte: il les prend comme matériaux, au même titre qu’une image publicitaire.»

La Belgique occupe d’ailleurs une place particulière dans cette histoire. Le «parrain de l’art conceptuel» y a trouvé très tôt des collectionneurs attentifs –Herman Daled, Anton Herbert– qui ont soutenu son travail dès les années 1970. «Il a été mieux reçu en Europe qu’aux Etats-Unis au début», rappelle Marí.

Outre cet ancrage, l’exposition bruxelloise le rappelle avec force: Baldessari n’a cessé d’élargir la définition de ce qu’un artiste pouvait faire. En supprimant la hiérarchie entre «haut» et «bas», il a mis en jeu un espace où tout –de l’affiche de supermarché à la peinture de maître– pouvait devenir matériau. Ce refus des frontières l’inscrit dans une tradition américaine de l’antiautorité, mais avec un humour pince-sans-rire qui lui est propre. Ses collages, souvent absurdes, mettent en crise notre manière de lire les images. En avançant dans l’exposition, le visiteur n’a pas le sentiment de «comprendre» Baldessari mais plutôt d’être happé dans ses fictions visuelles. Le commissaire insiste: «Ce n’est pas une œuvre qui délivre des réponses. C’est une œuvre qui nous oblige à reformuler nos questions.»

Paraboles, fables et autres salades, John Baldessari, à Bozar, à Bruxelles, jusqu’au 1er février 2026.

Lire aussi | Michel Tombroff et la trajectoire commune des arts et des mathématiques