Chaque semaine, Focus vous emmène à la plage pour explorer comment le bord de mer a inspiré les artistes dans toutes les disciplines. Sixième escale avec les arts plastiques.

Longtemps, loin des villes à l’horizon bouché, la plage a offert aux artistes la possibilité d’un imaginaire. Telle une fenêtre cosmique, la côte révèle et libère. Dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Proust livre la tonalité synesthésique de ce réel troué: «J’écoutais longuement le bruit de la mer qui montait de la plage, avec ce retentissement particulier, étendu et subtil, qu’il a sur les rivages de l’océan, et où l’on entend, parmi le tumulte qui semble vouloir s’apaiser à tout instant, des bruits épars, détachés, comme celui d’une pluie fine, ou d’une aiguille qu’on aurait laissé tomber, et aussi ces grondements lointains qui sont comme les derniers rugissements d’un fauve qui expire.»

La plage n’est plus un lieu cosmique mais un espace marchandisé. L’ombre y est payante, le silence rare, l’évasion promise mais jamais atteinte.

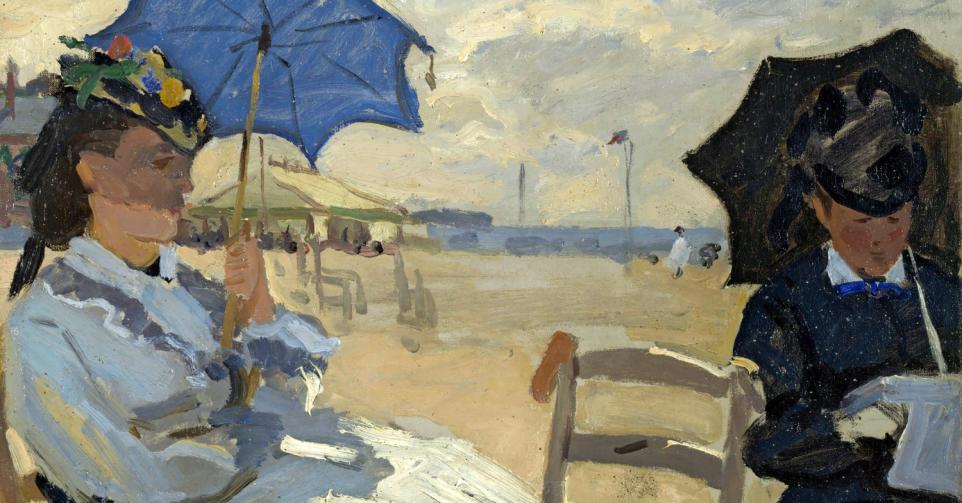

Alléchée par cet enchantement du monde, la peinture est la première à se ruer sur la grève. Chez les impressionnistes et ceux qui leur ont préparé le terrain, le littoral exhale cette dimension de communion: il est moins question d’un espace que des sensations qui résultent de l’observation de celui-ci et du songe qui s’ensuit. La vision du rivage débouche sur une expérience métaphysique. On la retrouve déjà chez Turner. Dans A Distant View of Margate after Sunset (vers 1830), le Britannique peint, dans des tons opalescents, la mer vue depuis la plage au crépuscule. La ligne du rivage y est à peine marquée, fondue dans l’atmosphère. Tout semble vibrer: les voiles lointaines, le sable, le ciel rose et bleu. Turner n’illustre pas le bord de mer, il en restitue l’émotion diffuse, la dissolution des formes dans la lumière. Il ouvre ainsi la voie à un bord de mer atmosphérique, presque abstrait, dans lequel la plage n’est plus un décor mais un paysage intérieur. Eugène Boudin, précurseur discret, capte dans ses marines l’humidité diffuse des ciels, leur ampleur mouvante. Les figures humaines s’y font minuscules à une époque où la plage, qui est une construction sociale comme une autre, ne va pas encore de soi. Chez Claude Monet, l’éblouissement prend le relais. Dans La Plage de Trouville (1870), la lueur cisaille le sable. Plus qu’un motif, la plage se découvre comme une surface sensible, un terrain d’étude de la lumière témoignant du passage du temps.

Mais ça, c’était avant que la société de consommation ne tourne à plein régime. Progressivement, la plage va perdre son aura. De méditative, elle devient fonctionnelle. On n’y va plus pour regarder l’horizon, mais pour s’y exposer –au soleil, au regard des autres. Une bascule s’opère, le mélange d’eau et de sable devient un dispositif. Les artistes contemporains le manipulent comme un échantillon de l’obsession collective du relâchement. Chez Martin Parr, les serviettes bariolées, les glaces dégoulinantes, les corps oints et les peaux rougies racontent sans ironie la perte de sens inhérente aux loisirs de masse (The Last Resort). Chez Massimo Vitali, les vues en surplomb de plages italiennes densément peuplées transforment les vacanciers en particules élémentaires anonymes, entités flottantes d’un capitalisme du divertissement. La plage devient un non-lieu congestionné, carbonisé, où l’on crame son «capital soleil» aussi vite qu’un forfait data.

Ce basculement atteint son expression la plus troublante avec Sun & Sea (Marina), œuvre du pavillon lituanien à la Biennale de Venise 2019, conçue par Rugilė Barzdziukaitė, Vaiva Grainytė et Lina Lapelytė. Sur une fausse plage installée dans un entrepôt naval, des performeurs en maillot de bain chantent, allongés sur leurs serviettes. Le public, placé en surplomb, observe une scène apparemment banale –enfants qui jouent, chiens qui courent, vacanciers qui somnolent– bientôt pervertie par sa bande-son –les récits chantés de marées noires, d’espèces disparues, de déchets enfouis. L’œuvre fonctionne en boucle, sans début ni fin, sur plusieurs heures. Les mêmes scènes se répètent. Les mêmes visages restent figés. Rien ne se passe –sinon l’écoulement du temps et la sédimentation douce d’un malaise croissant. Ce temps suspendu est précisément ce qui fait le vertige: l’apocalypse prend corps dans une torpeur de fin de journée balnéaire. Une «violence lente», sans crescendo, à l’image de l’effondrement climatique qu’elle évoque.

Car c’est bien là le cœur du renversement: la plage n’est plus un lieu cosmique mais un espace marchandisé. L’ombre y est payante, le silence rare, l’évasion promise mais jamais atteinte. Ce n’est plus le paysage que l’on contemple, c’est l’image de la détente que l’on consomme, jusqu’à l’absurde. D’ailleurs, comment encore croire à l’innocence du rivage après l’image d’Alan Kurdi, cet enfant syrien échoué sur une plage turque en 2015, hantant à jamais notre imaginaire collectif? A cette scène insoutenable a succédé une certitude: la plage n’est plus un refuge, mais un seuil brutal, traversé par les drames du monde.

Il reste que certains artistes choisissent une autre focale. Ceux-là tournent le dos à la plage pour mieux regarder la mer. Non plus l’étendue balnéaire mais l’informe, l’archaïque, le bouillon primitif. Thierry De Cordier, dans ses peintures sombres et vibrantes, creuse la houle comme on explore un gouffre. La ligne d’horizon y est souvent absente, avalée par une matière mouvante saturée d’encre. Balthasar Burkhard, dans ses photographies monumentales de flots, choisit le noir et blanc comme terrain vague. L’eau devient surface organique, dépouillée de tout contexte, comme si elle précédait le monde. Quant à Hiroshi Sugimoto, sa série Seascapes, à l’exacte ligne d’horizon, capte la mer depuis différents points du globe, toujours avec la même frontalité sacrée. Chaque image semble identique, chaque horizon marin apparaît aussi évident qu’intangible. Et le mystère littoral… sain et sauf.

95% de vue sur mer

Sur Instagram et les autres réseaux sociaux, la majorité des images de plage sont prises face à l’eau, dos à la terre. Ce cadrage répété évacue le rivage comme lieu social, économique, conflictuel. Des artistes comme Martin Parr ou Massimo Vitali prennent le contrepied: chez eux, la plage n’est plus un décor mais une surface saturée de corps en proie à des codes. Une manière de rompre avec l’imagerie dominante.