En réactivant une conférence de 1938 et en dévoilant des œuvres rarement montrées, le KMSKA éclaire d’un jour neuf la mécanique cérébro-picturale du peintre belge.

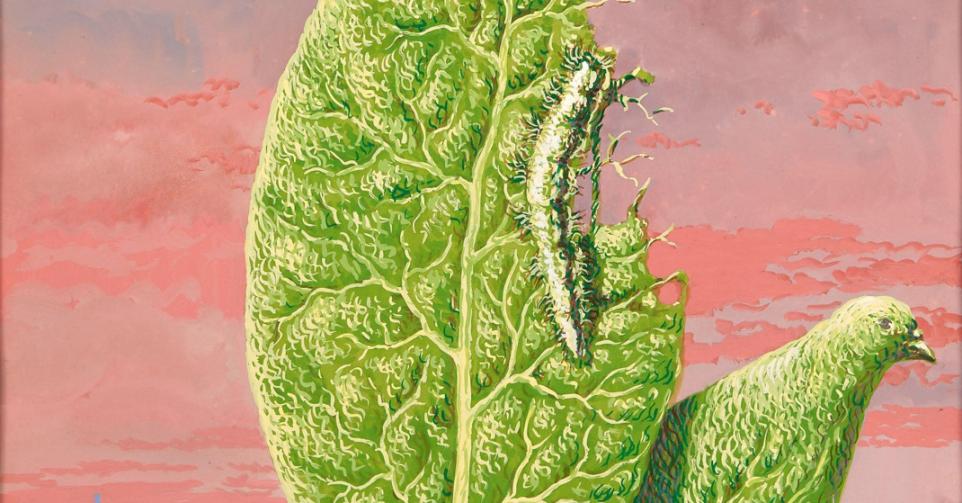

«La conception bourgeoise de l’art devrait être ennemie, car le culte uniquement consacré aux œuvres du passé et le désir d’un arrêt dans le devenir de l’art sont les caractères de cette conception.» En 1938, René Magritte tient une conférence mémorable, intitulée La Ligne de vie, au Musée des beaux-arts d’Anvers. Il y expose les lignes de force de sa pratique, l’intensité de son engagement artistique. Plus de 85 ans plus tard, le KMSKA lui consacre une exposition de grande qualité mais ouvertement en contradiction avec l’esprit de ce manifeste dans lequel le natif de Lessines pourfend aussi l’indexation d’une œuvre picturale à sa valeur-or. Faut-il le regretter? Certainement pas, dans la mesure où les deux commissaires, Xavier Canonne et Lisa van Gerven, s’appuient sur le long tract pour jeter une clarté inédite sur le travail du surréaliste et rendre plus évidente que jamais sa décision de faire «hurler les objets les plus familiers».

Lire aussi | Avec Fire, la Villa Empain met l’art en feu

L’évènement est d’autant plus précieux que l’intéressé n’a pas si souvent théorisé sa démarche, lui qui, comme l’indiquent les titres de ses tableaux, s’inquiétait davantage d’en conserver le mystère. Au fil du parcours, la parole du peintre se découvre tangible: la voix de Magritte, recréée grâce à l’IA à partir d’interviews authentiques, ponctue les différentes sections alignées de manière chronologique, accompagnant le visiteur au plus près de sa pensée. «Nous voulions que ce soit Magritte lui-même qui guide le regard», souligne Lisa van Gerven, convaincue que ce procédé restitue l’élan intellectuel de La Ligne de vie. Les extraits de l’allocution –que l’on recommande de lire attentivement en amont, voire de l’écouter au bout de l’accrochage, où une mise en scène en restitue le déroulé, diapositives d’époque à l’appui– surgissent à des moments clés, en accord avec les motifs qu’il y détaille –la porte, l’arbre, le ciel, le corps féminin…– et qui forment la colonne vertébrale du propos. Le dispositif permet de saisir immédiatement ce qu’il appelait ses «problèmes» picturaux, comme si le peintre, à distance, venait éclairer lui-même la logique profonde de son imaginaire.

L’autre point fort de l’exposition est de présenter des œuvres rares du génie hennuyer, dont on retient cette Femme ayant une rose à la place du cœur (1924). Difficile de ne pas voir le caractère charnière de cette toile: Magritte y quitte les expériences futuristes et cubisantes pour faire route vers le surréalisme, en substituant à l’anatomie un symbole poétique traité avec un certain tremblement. Il faut se rappeler que l’artiste n’était pas pleinement satisfait de l’effet de la rose –il jugeait qu’elle n’atteignait pas la puissance de déflagration imaginaire qu’il recherchait– au point de conserver la toile toute sa vie dans son atelier plutôt que de la mettre en circulation. Le rideau latéral, déjà visible ici, annonce aussi les mises en scène ultérieures, comme si la figure était prise dans un dispositif théâtral qui la dépassait. Ce Magritte encore balbutiant est définitivement inestimable.