Ravivant plus de 65 ans de création artistique, Fire embrase la Villa Empain. D’Yves Klein à Sammy Baloji, cette exposition révèle toute l’ambivalence d’un élément à l’actualité brûlante.

Fire

A la Fondation Boghossian, à Bruxelles, jusqu’au 1er mars 2026.

La cote de Focus: 4/5

L’idée de l’Apocalypse fait son grand retour en Occident. Longtemps accolée à l’imaginaire médiéval, elle ressurgit aujourd’hui dans le débat politique, alimentée par l’angoisse climatique et les crispations géopolitiques. Aux Etats-Unis, Donald Trump lui-même multiplie les allusions aux «dernières élections» ou à «l’Armageddon économique», rejouant une rhétorique eschatologique semée d’effroi. Ce registre trace un monde simplifié, partagé entre damnation et salut.

Dans la tradition biblique, l’Apocalypse s’écrit toujours en lettres de feu: pluie ignée sur Sodome, étang flamboyant pour les damnés, regards rougeoyants du Christ dévoilant la vérité. Cette imagerie rencontre aujourd’hui un écho particulier à la Villa Empain. Ici, loin de toute instrumentalisation politique, le feu n’alimente plus la peur: il révèle au contraire son inépuisable puissance créatrice. «Si le feu brûlait ma maison, qu’emporterais-je? J’aimerais emporter le feu», écrivait Jean Cocteau dans Clair-Obscur (1954). Cette formule, reprise par Louma Salamé, directrice de la Fondation Boghossian et commissaire de l’exposition Fire, souligne la dimension prométhéenne suscitée par les flammes. «Le feu est la plus polysémique des forces naturelles: il détruit, il purifie, il éclaire. C’est un matériau de choix pour les artistes qui prend la forme d’une métaphore inépuisable», insiste-t-elle.

A travers Fire, la Fondation Boghossian poursuit un cycle entamé en 2020 avec The Light House –autour de la lumière– et prolongé par le biais de Water, en 2023. «Nous avons voulu revisiter les grands éléments en partant de leur richesse symbolique, enchaîne Louma Salamé, mais aussi de leurs enjeux contemporains.» L’exposition embrasse plus de 65 ans de création, réunissant une centaine d’œuvres, des avant-gardes des années 1960 aux expérimentations les plus récentes.

Tous les feux

Fire s’ouvre dans le grand hall, devenu au fil des années un rendez-vous attendu des événements mis sur pied par la Fondation. Suspendue à la verrière, l’installation in situ Red Fire of Life (2025) de l’artiste coréenne Jiana Kim s’y déploie magistralement. Invitée en résidence à la Villa, elle a conçu une flamme tourbillonnante que l’on peut aussi lire comme une pluie de feu. Constituée de 2.500 fragments de porcelaine rouge-orange, l’œuvre semble flotter en apesanteur, les fils de suspension disparaissant presque à la vue. Cette explosion figée renvoie au Dansaekhwa, mouvement coréen des années 1970 dédié à la peinture monochrome. Le ton ardent est donné.

«Le feu est la plus polysémique des forces naturelles: il détruit, il purifie, il éclaire.»

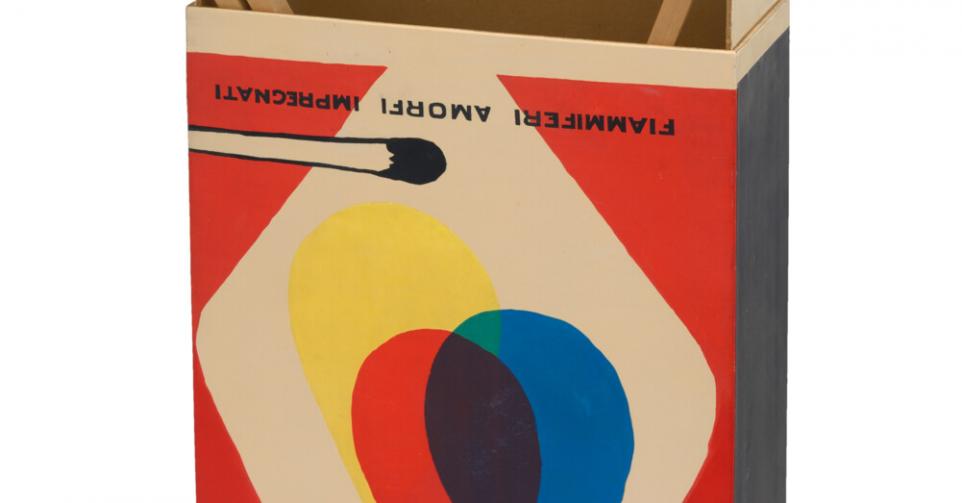

La suite du parcours s’écrit au fil de neuf chambres thématiques –Burning Flames, After Fire, Pyromaniacs…– traversées par une variété d’approches mais unies par une même cohérence. On y croise aussi bien des artistes émergents que des figures cultes de l’histoire de l’art, des pièces qui séduisent d’emblée par leur puissance plastique –telle l’immense toile de Michiko Van de Velde, déroulant une aurore embrasée par les premières lueurs du jour– que d’autres qui sollicitent une lecture plus conceptuelle, à l’image de Saffa, Omaggio a Mondrian e a De Chirico (1970) de Raymond Hains, une boîte en carton surdimensionnée contenant six allumettes géantes comme une invitation à tout réduire en cendres. Cette scénographie rusée, joliment mise en couleur, met en évidence la force du système de résidences initié par la Fondation, dont elle récolte aujourd’hui les dividendes à travers les interventions engagées de plusieurs de ses anciens pensionnaires (outre Van de Velde et Kim, des talents tels que Lucian Moriyama, le Belge Rémy Hans et surtout le Chinois Xie Lei, finaliste du prix Marcel Duchamp 2025, dont le tableau Expose (2019) mérite d’être regardé avec beaucoup d’attention).

Peindre sans peinture

Les visiteurs attentifs remarqueront qu’une subtile fracture traverse l’accrochage: d’un côté, des pièces qui prennent le feu pour objet de représentation; de l’autre, des œuvres qui naissent directement de son utilisation. C’est sans doute ce second versant qui s’avère le plus fécond: une avant-garde décidée à faire table rase et à réinventer l’art –le feu s’affichant comme l’une des forces de ce recommencement.

Ainsi de Jef Verheyen dont on peut contempler Rauchbild (1961), un dessin abstrait obtenu par le passage d’un objet enflammé à proximité du support, comme si la chaleur avait imprimé sa trajectoire à même la surface. Otto Piene, figure du groupe Zero, a lui aussi recouru à la fumée avec un Rauchzeichnung (1959-1960), sur lequel une succession de points superposés donne l’impression qu’une source incandescente a traversé le papier de part en part. Dans cette même constellation, impossible de ne pas mentionner Yves Klein et F118, une feuille de carton brûlée au chalumeau. Il est bien question ici de «peindre sans peinture».

Jannis Kounellis, également convoqué par le biais de Senza titolo (1980), inscrit braises et combustions au sein d’un dispositif archaïsant, voire archéologique –des pierres empilées surmontées de suie et d’une palette de peintre. Mais sans doute est-ce Claudio Parmiggiani qui apporte la preuve la plus éclatante du feu employé comme mode opératoire capable de détruire-engendrer et d’inscrire dans le temps malgré tout. Ses deux Senza titolo (2023 et 2024) procèdent de son geste de «delocazione»: de livres et de vases consumés ne subsistent qu’une empreinte de suie, un ectoplasme arraché à la matière. La photographie argentique surgit en filigrane ainsi que, plus tragiquement, les silhouettes humaines imprimées par la bombe sur les murs d’Hiroshima.

Fire montre aussi qu’un autre socle s’est depuis imposé: celui d’artistes pour qui la flamme devient outil critique, révélateur de fractures politiques et de mémoires occultées. Notons Louis-Cyprien Rials dont I No Longer Love Blue Skies (2023) consiste en un tapis, tissé par des artisans afghans, figurant une escouade de drones drainant l’imaginaire mortifère que l’on connaît. Ou encore Of the Moon and Velvet (2022), une percutante vidéo réalisée par Sammy Baloji, qui met en scène un projet artistique visant à redonner vie à l’art raffiné du tissage kongo, célébré dès le XVIe siècle, entre autres par Galilée, mais effacé par la colonisation. Fidèle à sa démarche de contre-récit apporté à l’histoire coloniale, l’artiste restitue quelque chose de la fragilité textile dans la solidité du bronze, confiant au feu le soin de transformer une mémoire détruite en héritage durable.