Avec la série Outremonde, exposée au Musée de la Photographie à Charleroi, Laura Henno signe une véritable parabole visuelle sur la condition humaine. Slab City est devant nous.

C’est une espèce d’espace comme il n’y en a pas tant dans un monde géolocalisé jusqu’à la moelle. Situé en plein désert de Sonora, Slab City ne figure sur aucune carte. « Un territoire qui existe sans exister », prévient un texte d’introduction apposé sur un pan de mur du Musée de la Photographie qui accueille l’exposition de Laura Henno jusqu’au 29/09. Ce no man’s land fait néanmoins valoir une histoire marquée au fer rouge du bruit et de la fureur. Il s’agit en réalité d’une ancienne base militaire -elle portait le nom de Dunlap- d’une superficie d’environ 4 kilomètres carrés. Sa fonction? Servir de camp d’entraînement lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, il est décidé de procéder à son démantèlement. Des multiples baraquements d’origine ne restent alors plus que les fondations, les dalles (« slab » en anglais). Ces dernières sont rapidement squattées par des militaires et des travailleurs saisonniers -on se trouve ici à une heure seulement de la frontière mexicaine.

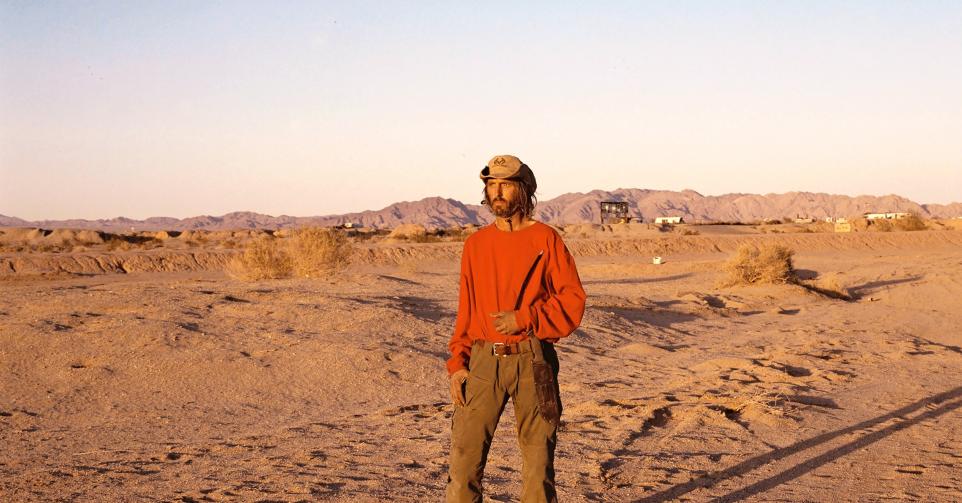

Au fil du temps, le lieu est rejoint par une série d’individus en rupture de ban, des hobos, comme on en croise dans les romans de Kerouac, ou, par la suite, des dirty kids tels qu’on a pu en entrevoir le profil dans les fictions de Russell Banks, voire dans Into the Wild de Sean Penn (une partie du film a d’ailleurs été tournée sur place). Sans oublier de nombreux junkies dont la presse s’est souvent servie pour esquisser un portrait sensationnaliste d’un endroit qui, comme l’expliquait Laura Henno (Croix, 1976) lors de la présentation de la série aux Rencontres d’Arles (2018), se découvre pourtant comme « le dernier territoire libre des États-Unis où l’on peut s’installer sans avoir à payer« . Cette zone franche où se concentrent des questions aiguës sur notre humanité méritait mieux qu’une lecture superficielle opérée par des médias tapageurs. Le premier à s’y être collé étant le réalisateur italien Gianfranco Rosi qui, dès 2008, dédiait son premier long métrage, le magnétique Below Sea Level, aux « Slabbers ». Neuf ans plus tard, Laura Henno a entrepris de raconter à sa façon -c’est-à-dire sous forme d’images fixes et d’un film de 22 minutes, Haven– cet « art de ne pas être gouverné« , comme le dit l’historien de la photographie Michel Poivert, ainsi que la dimension de « monastère profane » qui imprègnent Slab City.

Désert violent

Pour comprendre Outremonde -un titre emprunté à Don DeLillo-, il faut s’avancer dans le décor et mesurer qu’ici la liberté se paie au prix fort. Sans électricité et sans eau, la vie a des allures de survie, d’autant plus que la chaleur y est le plus souvent accablante. Cette atmosphère suffocante est exacerbée par une base militaire toute proche, bel et bien active celle-là, où les soldats s’entraînent à coups de détonations et de vols d’avions de chasse, dans des conditions arides jugées proches de celles du Moyen-Orient. Tout cela confère à ce périmètre des contours postapocalyptiques et ce ne sont pas les architectures délabrées, caravanes défoncées et tentes en lambeaux, qui laisseront penser le contraire.

Il reste que cette existence réduite à l’essentiel, ces destins dont les failles ne sont pas colmatées par des objets, a quelque chose à apprendre à tous ceux qui font le choix de s’en remettre à la mécanique sociale majoritaire et à son culte du déni -il n’est pas exclu qu’un monde à l’image de Slab City soit le terminus de cette idéologie. C’est d’ailleurs là toute la force du travail de Laura Henno: elle nous donne à voir des destins dissociés de la société consumériste qui se posent la question du sens de la condition humaine de manière plus aiguë.

L’intensité du besoin de spiritualité de ces laissés-pour-compte n’apparaît nulle part aussi fort que dans Haven, le documentaire accompagnant la série d’images. On y voit Nicholas, un adulte intranquille -il est qualifié de « jeune évangélique » par la photographe française- revenir sur ce moment fondateur pour lui, ce jour « où tu t’es rendu compte que tes parents ne savaient rien ». Cette fin de l’innocence, qui est aussi la mort d’une confiance aveugle, débouche sur un constat dont personne ne revient indemne: « Ce monde est effrayant. Beaucoup plus que je ne le pensais », confesse-t-il. Quand on ne croit plus à la loi des pères et qu’on s’interdit l’anesthésie, une quête spirituelle s’amorce.

Les images de Laura Henno, empreintes d’une symbolique explicite (serpent, eaux baptismales…) mais jamais appuyée, témoignent d’une approche d’une grande justesse. Elle convoque d’autres univers dans la foulée, que ce soit les clichés de la Grande Dépression prises par Dorothea Lange pour la FSA (Farm Security Administration) ou les représentations collectives des figures de la conquête de l’Ouest. Dans les deux salles qui lui sont consacrées, on note d’emblée l’enchaînement, alternant vue éloignée et portrait rapproché, initié par les deux premières photographies. Ce double mouvement raconte en creux une manière de circonvenir la réalité de cette « ville » dans laquelle elle a vécu pendant deux mois en 2017 -elle y est retournée régulièrement jusqu’en 2024- à la faveur d’une vieille caravane implantée dans une section relativement accueillante du périmètre. Avec sa chambre technique, Henno a d’abord immortalisé le décor avant de glisser vers les visages. Certains ne s’oublient pas, tel celui de Barbarella (2024), semblant tout droit sortie d’un épisode de Mad Max, voire Tony (2024), dont les traits s’offrent sous une lumière crépusculaire. On pense à Maryann (2023) et à sa maternité solaire, à Michael, ce vétéran de la guerre d’Irak au besoin viscéral de liberté. Aussi à Sue (2023), dont la baignade acquiert une dimension biblique sous l’objectif d’Henno. Il y a là toute une humanité en quête d’amour. Cet amour auquel la majorité d’entre nous n’aspire qu’après avoir vécu le chaos.

Lire aussi | L’art abstrait n’est pas mort! La preuve, à Liège