DJ incontournable de la scène électronique mondiale, le Français propose le documentaire Off the Record, entre portrait perso et histoire du mouvement techno. Avant sa grande première, sur Be 1, entretien exclusif avec un « music lover » toujours aussi fidèle et passionné.

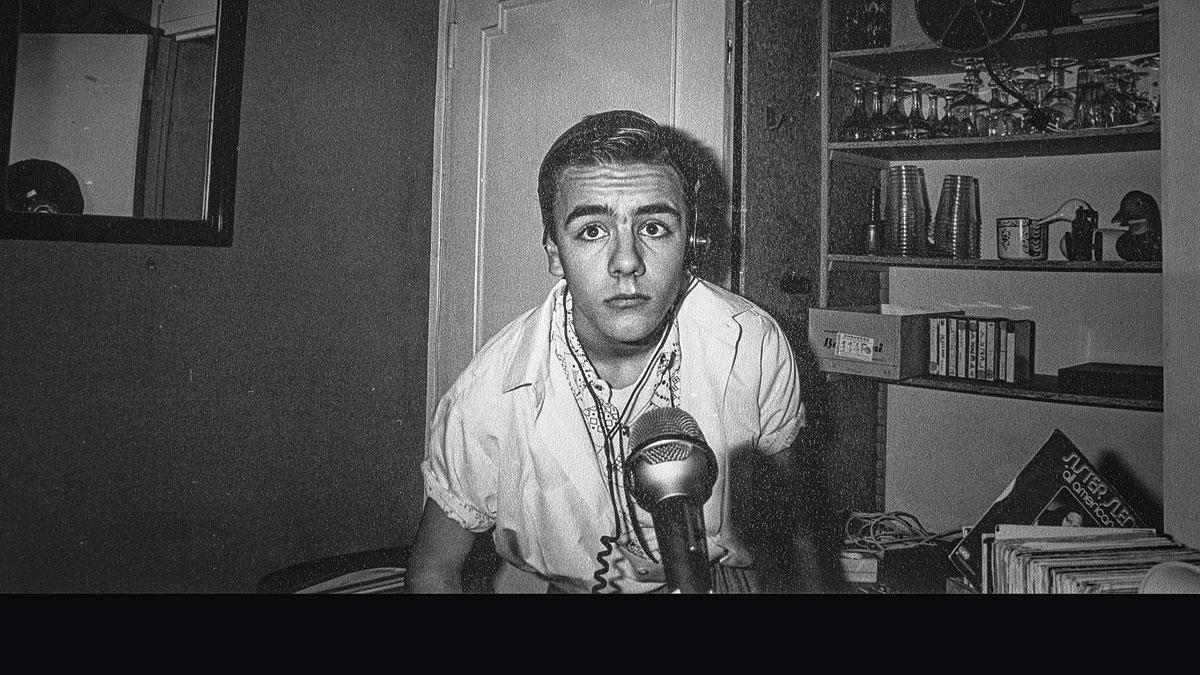

C’est un peu « le DJ des DJ« . Le slogan n’est pas de nous, mais de Jeff Mills, l’un des pionniers de la techno, ni plus ni moins. Il dit bien à quel point, en plus de 30 ans de carrière -débutée officiellement à l’Haçienda de Manchester le 7 octobre 1987-, Laurent Garnier est devenu une référence. Le titre honorifique ne doit, toutefois, pas induire en erreur: si le Français est respecté à ce point par ses pairs, il n’est jamais tombé dans le piège de l’entre-soi ou de l’élitisme underground. Au contraire. Fils de forains (son grand-père a importé les premières montagnes russes en France), fait chevalier de la Légion d’honneur en 2017, Garnier a toujours milité pour que la techno et la house soient reconnues comme des cultures à part entière.

Il a défendu cette conviction sur scène, dans les médias, mais aussi à travers un livre: Électrochoc, avec David Brun-Lambert, publié en 2003. Depuis plusieurs années, Laurent Garnier tente d’ailleurs d’en faire un film. « Mais le cinéma est un monde… compliqué. » Le projet de long métrage sera plusieurs fois lancé, rangé dans un tiroir, puis remis sur le métier. « Une vraie galère. C’en est devenu tellement rocambolesque qu’à un moment, j’ai voulu en garder une trace en commençant à filmer tout le processus. » Aujourd’hui, Électrochoc, le film, est à nouveau sur les rails. Mais entre-temps, ce qui devait en être le making of à la Don Quichotte, façon Terry Gilliam, est devenu un vrai documentaire.

Diffusé en grande première sur Be 1, ce 16 juin, Laurent Garnier, Off the Record est un portrait de l’artiste déguisé en histoire de la techno. À moins que ce ne soit l’inverse. Difficile de trancher tant le parcours du Français est intimement lié à celui des musiques électroniques. Le film s’ouvre avec un plan montrant le DJ perché sur un tracteur, filant dans la campagne provençale où il se terre habituellement, avant de rapidement filer vers Manchester, Paris, Detroit, Tokyo ou encore… Bruxelles, enchaînant au passage les intervenants, de Derrick May à… Matthieu Chedid. Ni pointu, ni didactique, Off the Record montre surtout la passion viscérale d’un véritable boulimique de musique à l’enthousiasme contagieux. À 54 ans, il semble toujours intact. Tout juste Laurent Garnier a-t-il profité du confinement pour enfin mettre de l’ordre dans sa discothèque (quelque 60.000 références, pour ne parler que des vinyles). « Ça m’a permis de me poser, de réfléchir et de ranger mes cartons, autant au propre qu’au figuré d’ailleurs… »

Quelle était l’idée derrière le documentaire?

J’avais reçu plusieurs propositions, mais je n’en trouvais aucune vraiment passionnante. La plupart des docus musicaux sont souvent assez banals. Ou en tout cas, rarement intimes ou élégants. J’avais envie que ce soit un peu plus profond. Et de toutes façons, si c’était pour faire un film sur me, myself, and I, je ne voyais pas trop l’intérêt. Là, avec Off the Record, je pense qu’on a pu aborder certains sujets qu’on n’aurait pas forcément approchés dans un documentaire plus « classique ». Je ne dis pas qu’il est « underground ». Il est même plutôt simple et sobre. Mais en visionnant les images, certaines choses sont ressorties, comme le fait d’avoir toujours effectué pas mal de choix politiques. C’est bizarre, parce que je n’avais pas forcément cette impression-là. Je trouvais intéressant que ça se retrouve dans le film. Ça lui donne de l’épaisseur. Pour le quidam, le DJ techno, c’est quand même encore souvent un mec qui se barre à Ibiza en jet privé pour prendre de la schnouf, boire du champagne et faire la fête toute la nuit…

Pourquoi avoir choisi de travailler avec Gabin Rivoire?

J’avais besoin d’être en confiance, qu’on se comprenne, qu’on ait envie de raconter la même histoire. J’ai rencontré Gabin il y a sept ans. Il a réalisé tous les mini-documentaires du festival pop-rock que je co-organise dans le sud de la France (le festival Yeah!, à Lourmarin, dans le Luberon, NDLR). Dès le départ, il a capté ce qu’on a essayé de faire, c’est-à-dire respecter les gens du village, bosser avec eux, et faire une vraie proposition. Dans ses films, tu peux voir les gens du cru discuter au bar avec un musicien underground, etc. À force, on est devenu plus proches. Pourtant, faut savoir qu’il n’écoute à peu près que du Brassens et de la chanson française. Donc on se situait vraiment loin l’un de l’autre. Mais le personnage est génial, super gentil, et quand il filme, vous l’oubliez assez facilement, parce qu’il est très discret… Son idée de base était de réaliser un docu pour expliquer ce qu’était la techno à sa grand-mère. Ce qui m’a tout de suite plu. On aurait pu monter une grande fresque fouillée en douze chapitres sur toute l’Histoire du mouvement. Mais d’un côté, ça existe déjà. Et de l’autre, ça n’aurait probablement parlé qu’aux personnes déjà intéressées. Même si je ne fais jamais aucune concession dans ce que je joue, j’ai toujours essayé de toucher le plus de monde possible en restant sincère. Je ne suis pas journaliste. Je suis un music lover, un passeur entre le public et les musiciens.

Off the Record a été en partie financé avec un crowdfunding, via la plateforme Kickstarter. Pourquoi?

Comme dans quasi tout ce que j’ai fait, j’essaie d’impliquer la communauté. Dès le début d’Internet, par exemple, j’ai eu un site où je répondais en direct aux gens. Ça avait du sens de les inclure aussi dans le film. Puis, un docu, ça a un prix. Notamment celui des extraits musicaux et des images d’archives qui coûtent toujours la blinde. Avec ce crowdfunding, on n’a pas voulu se lancer dans une opération trop importante. On n’avait d’ailleurs pas de montant à atteindre. Vous pouviez vous impliquer à partir d’un euro. Et dans les contreparties, les plus gros trucs tournaient autour des 80 ou 100 balles. Mais on voulait que tout soit un peu spécial. Ce qui a le mieux marché, ce sont évidemment les entrées pour les soirées que l’on a organisées. À chaque fois, vous repartiez avec un tote-bag, qui contenait notamment un vinyle transparent, sur lequel j’ai enregistré un message en 52 langues, pour toutes les nationalités impliquées dans le crowdfunding. J’ai aussi écrit un journal intime pendant six mois. On l’a imprimé comme un journal, sur douze pages. C’est d’ailleurs Elzo Durt (graphiste bruxellois, NDLR) qui s’est occupé du graphisme.

Dans le documentaire, Derrick May, l’un des trois fondateurs de la techno, explique que leur moteur créatif était la colère, la frustration. Est-ce aussi le vôtre?

Non, je ne suis pas un artiste qui est irrigué par la colère (sourire). Au cours de ma carrière, ça m’est arrivé peut-être qu’à trois ou quatre reprises. Comme avec First Reaction, que j’ai sorti en 2002, entre les deux tours de l’élection présidentielle, quand Chirac s’est retrouvé face à Le Pen. Ou Dealing with the Man, à un moment où j’étais vénère avec mon père. Mais ce sont des épisodes très rares. La musique, pour moi, part plutôt d’une envie de partage. C’est aussi naïf que ça… Là, avec le confinement, je n’ai plus joué depuis trois mois. Au début je me disais que je n’allais pas tenir. Finalement, j’avoue que je m’en sors très bien. Par contre, je n’écoute pas du tout les mêmes trucs qu’avant. La techno en l’occurrence, je n’en passe quasi pas. Je trouve que ce n’est pas la musique qui colle le mieux au moment. J’écoute beaucoup de rock, de musique psychédélique. En rangeant mes vinyles, je suis arrivé aussi à mes disques hip-hop, jazz. Mais en général, tout ce qui tourne autour de la fête, le côté hédoniste, plus léger, cela ne passe pas. La situation était trop grave.

Pour parler de l’actualité, le passage consacré à Detroit résonne particulièrement avec les récents événements aux États-Unis, autour de la mort de George Floyd. Vous évoquez notamment la méfiance des musiciens noirs quand vous les rencontrez pour la première fois, la lutte pour les droits civiques, le racisme, et aussi, entre les lignes, le principe d’appropriation culturelle. « On ne voulait rien leur prendre, on avait juste craqué pour leur musique »…

C’est une question très épineuse… Je sais tout ce que la musique de Detroit m’a apporté. Les mecs qui la font, je les connais, ce sont des potes; et nous, on est un peu devenus leurs soldats en France. On a défendu cette musique -plus en tout cas que la trance allemande, par exemple. On l’a fait en jouant leurs disques ou en les faisant venir -les Madd Mike, Jeff Mills, Derrick May, etc., qui étaient nos dieux vivants! Donc, foncièrement, je n’ai pas l’impression de m’être approprié leur travail. Mais je vais être très honnête: dans la séquence en question, j’ai eu moi-même un problème avec mon discours. J’avais peur que mon message soit mal compris. Ma femme, qui est anglaise, m’avait fait remarquer par exemple qu’en français, on utilisait plus facilement le « nous » alors que dans les pays anglo-saxons on s’exprime davantage en « je ». En traduisant simplement d’une langue à l’autre, en utilisant le « we » et le « they », ça pouvait prêter à confusion. On a alors décidé d’envoyer la séquence à Chez Damier et Jeff Mills pour leur demander si mon discours était assez clair. Ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de souci. Mais on en est là…

Vous montrez qu’après 30 ans d’existence, la techno est aujourd’hui mieux acceptée par les institutions, au point de rentrer dans des salles réservées habituellement au classique. Elle continue pourtant d’être subversive, comme au club Bassiani, à Tbilissi, qui sert de refuge à la jeunesse contestataire de Géorgie. Ou même quand vous jouez La jeunesse emmerde le Front national en France.

Ça fait 25 ans que je passe ce morceau. Ça n’a jamais posé problème à personne. De toutes façons, c’était impensable qu’un mec qui vote FN puisse venir en rave. Cette musique est tellement liée à la culture noire. En outre, le mouvement en lui-même est fondé sur le mélange. C’est la base, le ciment! Comment imaginer que le morceau des Béruriers Noirs allait un jour gêner quelqu’un dans la salle? Mais il y a trois ans, pendant la campagne des présidentielles, je l’ai passé lors d’une soirée au Rex. Dès qu’on a posté cette vidéo, je me suis pris une volée de bois vert. « C’est un scandale, ça ne fait qu’attiser la haine. » Un mec a même glissé une lettre dans ma boîte, ici, à la campagne. Là, je me suis dit, c’est chaud. C’est chaud patate.

On est obligé de vous parler du Fuse. Le club bruxellois et son fondateur Peter Decuypere reviennent plusieurs fois dans le film.

La Belgique a toujours été l’un des pays les plus importants pour moi. C’est le seul où j’ai obtenu un disque d’or. Avec Peter, en particulier, on a une histoire assez drôle. La première fois que l’on s’est rencontrés, c’était en 1989. J’habitais à Bruxelles, je cherchais des dates. Je me suis retrouvé notamment à jouer au Mirano et au Café d’Anvers. C’est comme ça qu’au bout d’une soirée, vers 6 heures du matin, j’ai croisé Peter. À l’époque, je revenais de Manchester, mes sets avaient une couleur très anglaise. Il m’est tombé dessus en me disant que ça ne marcherait jamais pour moi avec une musique pareille. C’est vrai qu’on était en pleine new beat, la Belgique était très centrée sur sa propre production. On s’est pas vraiment engueulés, mais l’alcool aidant, je lui ai dit « je t’emmerde, de toutes façons, je viendrai jamais jouer chez toi » (rires). Mais le temps a passé. Il a vite compris que je n’étais pas juste le petit English, et quand il a monté le Fuse, il est venu à Paris pour m’inviter. Plus tard, il a également lancé le festival I Love Techno, à Gand. Je me rappelle que j’y étais programmé le même soir que les Victoires de la musique. Peter m’avait dit: « Si tu gagnes, je te fais escorter depuis la frontière« . « Oui, oui, c’est ça, bien sûr, Peter! » (rires) Le soir-même, j’ai remporté la Victoire, et juste après avoir joué Acid Eiffel sur scène, je suis parti directement vers Gand. Quand on est arrivés à la douane, une voiture de police m’attendait. Les flics m’ont escorté jusqu’aux coulisses (rires). Je ne l’oublierai jamais. Voilà, ça, c’est la puissance de Peter (rires).

Laurent Garnier, Off the Record, sur Be 1, le 16/06 à 21h; sur Be Ciné, le 21/06 à 20h30; et sur Be à la demande. ****