À un premier solo paru en 1970 en plein split Beatles succèda en 1980 un deuxième album toujours solitaire et partiellement kitsch de Paul McCartney. Qui revient avec III ce 18 décembre.

« Alors que les Beatles se séparaient, j’ai voulu revenir aux bases: j’aimais tellement la musique qu’il n’y avait aucune raison d’arrêter. Je devais offrir quelque chose de nouveau et supprimer cette lourde sensation sur l’estomac. Avec un esprit total de liberté, d’une absolue pureté. » Voilà comment Sir Paul McCartney -78 ans- parle à l’automne 2020 du contexte entourant son tout premier album perso d’avril 1970, McCartney. Et ce, dans l’un des deux teasers de son troisième solo à paraître juste avant les fêtes. Marrant de voir comment le III est cadenassé tel un secret thermonucléaire avant sa sortie officielle, le 18 de ce mois: pas d’écoute antérieure possible, y compris pour la presse. Belge en tout cas (1).

En un demi-siècle, McCartney s’est vu flanquer d’un royal titre britannique -le Sir que Bowie avait décliné- et a continué à engranger disques d’or et tournées sold-out. Tout en incarnant désormais un considérable patrimoine d’une valeur d’1,2 milliard de dollars. On est loin de l’atmosphère de 1970 qui, pour les Beatles, commence à l’automne 1969: dans une crise existentielle qui additionne la présence vampirisante de Yoko Ono, les frustrations créatives d’Harrison et Ringo et dix ans d’un parcours inouï, Lennon annonce le 20 septembre 1969 qu’il veut « divorcer » des Beatles. Quand il est alors confronté à son alter ego, co-compositeur, frère de sang, double compliqué, ami-ennemi, McCartney ne trouve qu’une seule issue: il se casse en Écosse. Et ne sait pas encore que c’est le début d’une autre histoire musicale.

Les articles de la presse britannique de la fin sixties publient des photos d’High Park Farm, la ferme écossaise que McCartney partage avec sa femme Linda et leurs enfants. Un peu plus de 600 acres (2,42 km2) perdus dans les collines sauvageonnes à une centaine de kilomètres au nord de Glasgow. Un achat que Paul effectue en 1966 -alors encore fiancé officiel de Jane Asher- mais qu’il ne fréquente véritablement qu’à partir de 1969 avec sa nouvelle épouse. Et une tribu d’enfants qui compte bientôt Mary (1969), Stella (1971) et plus tard James (1977). Sans oublier Heather (1962), fille du premier mariage de Linda.

Lo-fi

Ambiance bio, virées à cheval, bottes boueuses, menus vegan et un habitat de grand bungalow fermier mal foutu avec des problèmes de salle de bains. Très loin de son élégante maison londonienne période Régence, à cinq minutes des Studios Abbey Road, achetée en 1965, au 7 Cavendish Avenue. Anecdote immobilière? Pas seulement puisque c’est dans cette retraite scottish que Paul soupèsera le futur flingué des Beatles et imaginera une première porte de sortie solo. Ce qui deviendra l’album McCartney (voir encadré). « Je ne suis pas une sorte d’ermite, avec une longue barbe, vivant une période affreuse, déclare McCartney au Daily Mail, ajoutant c’est une vie de clochard et je peux porter le même vêtement pendant un bout de temps. J’ai besoin de retrouver une certaine filiation avec la terre. J’aime la nature. »

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

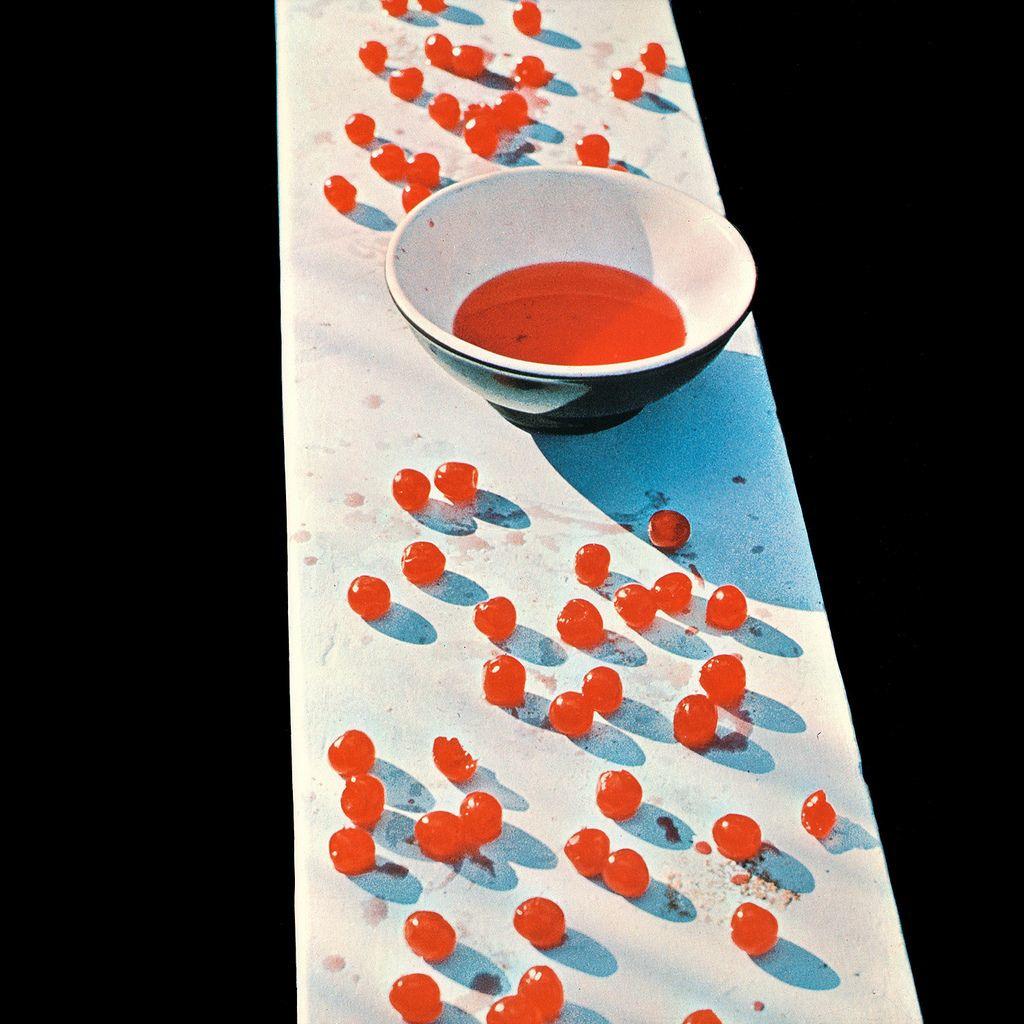

Alors que les Beatles sont virtuellement séparés depuis le dernier trimestre de 1969, c’est McCartney qui brise l’ultime rêve sixties, officialisant, le 10 avril 1970, son départ non négociable et donc la fin certifiée des haricots beatlesiens. Une semaine traumatique plus tard paraît McCartney, alors qu’EMI insistait pour qu’il n’y ait pas de clash avec la sortie forcément événementielle de l’ultime album studio de la bande des quatre, Let It Be, le 8 mai. Le disque de Paul est partiellement enregistré dans la plus grande discrétion au sous-sol de la maison de Cavendish Avenue, ensuite affiné dans les studios Morgan et Abbey Road. Quatorze titres intégralement chantés et joués par Paul -à l’exception de quelques vocaux décoratifs de Linda-, qui maîtrise une large panoplie d’instruments: guitares, basse, piano, batterie, orgue, percussions, verres de vin, mellotron et effets divers. L’affaire est d’emblée un énorme succès -numéro 1 aux États-Unis, 2 en Grande-Bretagne- même si la critique déteste largement ce qu’elle considère comme une sous-production sonore. Et comme pour l’ex-collègue George Harrison, à deux ou trois exceptions près, les chansons ne semblent pas avoir été menées jusqu’à leur épanouissement naturel. Au début des années 70, l’une des trois ou quatre plus grandes superstars mondiales, fabriquant un album qui semble sortir d’un local de répétition, constitue déjà une sorte de déclaration de guerre à la morale pop. L’époque n’a pas encore, bien évidemment, inventé le home-studio portable façon ordi/Pro Tools: Paul enregistre sur un magnétophone quatre pistes et basta. En cela, McCartney est un acte d’urgence, celle d’un scénariste majeur des sixties qui s’autorise un autre genre de synopsis. D’où, au fil des décennies, la réputation collée à cet album d’être l’un des premiers manifestes lo-fi, inaugurant quelques générations de disques copycat, même sans le talent des mélodies McCartney.

Wings

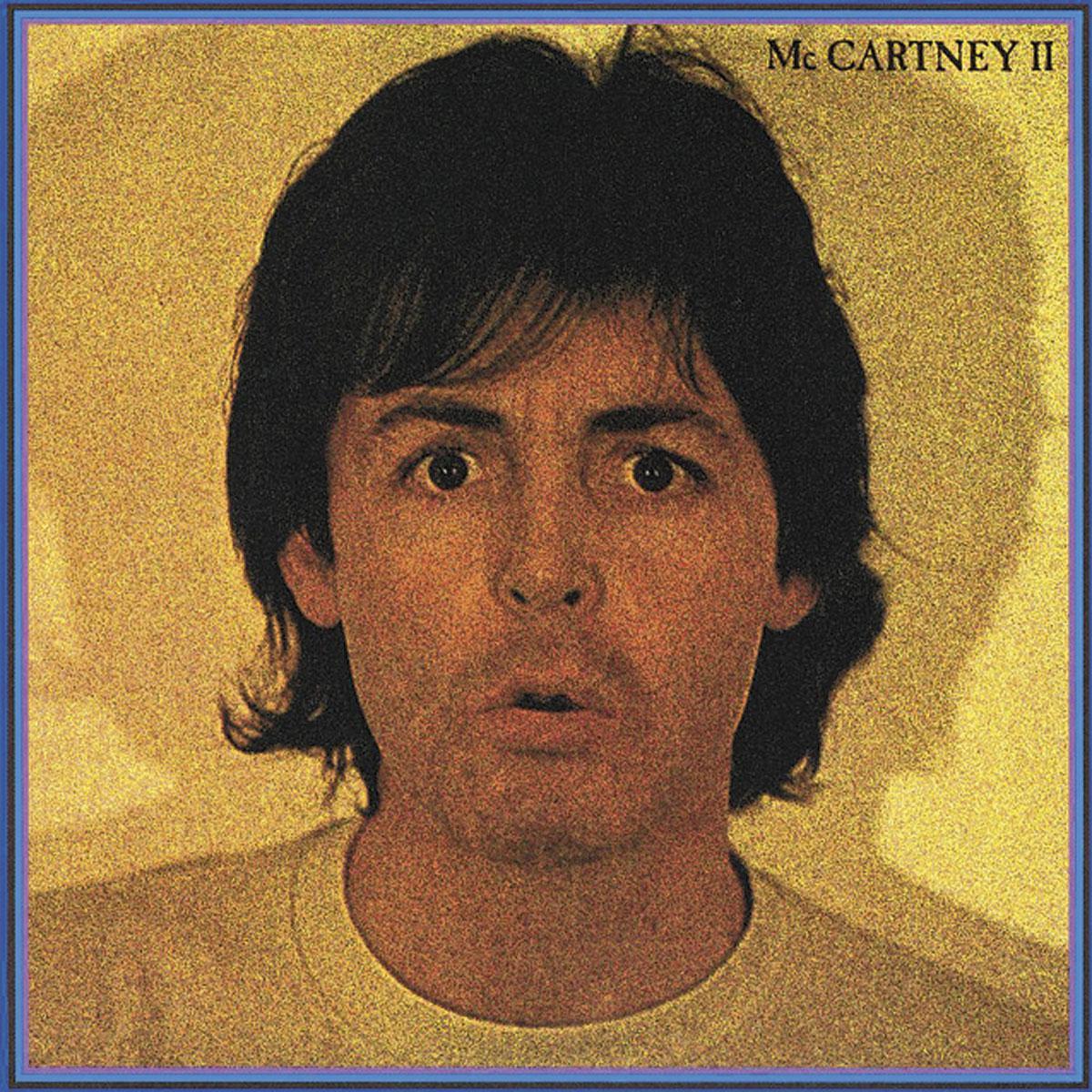

Lorsque paraît le second solo, McCartney II, le 16 mai 1980, une décennie est passée fissa. La carrière du Beatles, initialement conjuguée à la première personne, a été amplifiée et à nouveau hautement commercialisée via les Wings. Les Ailes est le groupe dont Paul s’entoure en 1971, recrutant un ex-Moody Blues, le guitariste Denny Laine et, bien sûr, sa femme Linda, raisonnablement remisée -vu ses réelles capacités musicales- à un rôle secondaire. Ce trio peu orthodoxe devient le noyau d’une formation flottante qui compte, de ses débuts à son split en 1980, pas moins de trois guitaristes et quatre batteurs différents.

L’affaire commence par l’album Wild Life, prestement emballé en huit jours de sessions à Abbey Road à l’été 1971, et sorti en décembre. Les reviews ne sont pas démentes: Rolling Stone qualifie les huit morceaux comme étant « délibérément de seconde zone« , ce qui n’empêche pas le disque d’être certifié or aux États-Unis et d’atteindre un succès -moyen- ailleurs. McCartney semble encore être dans une zone entre la marge relative et les inouïes traces de gloire sixties lorsqu’il décide d’une tournée inattendue début 1972. Onze dates entre le 9 et le 23 février dans des… universités de la province anglaise, de Nottingham à Sheffield et Oxford. Suivant le même scénario: voyageant avec enfants et matos dans un double decker, la bande débarque à l’improviste sur les campus et demande à pouvoir y jouer le soir même. Le prix d’entrée est généralement symbolique -une demi-livre- et le répertoire mixe quelques classiques beatlesiens aux titres des Wings. Dont une chanson ouvertement politique, à la Lennon, Give Ireland Back to the Irish. Écrite par Paul et Linda, dans la foulée immédiate du Bloody Sunday où le 30 janvier 1972, à Derry, Irlande du Nord, l’armée britannique tire sur une manifestation de catholiques protestant contre le principe de l’emprisonnement sans procès. Il y aura quatorze morts. Le morceau est banni par la BBC et ignoré par la plupart des radios américaines, considérant que c’est un manifeste pro-IRA.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La suite est moins électrique: après une autre tournée européenne relativement modeste, qui passe à l’été 1972 par le Ciné Roma d’Anvers, Wings prend sa vitesse de croisière. Et gonfle au fil des années et des disques: Band On the Run (1973) reste l’un des plus grands succès commerciaux de McCartney/Wings. Enregistrant dans le chaos de Lagos -McCartney voulait travailler en dehors de l’Angleterre-, le groupe accumule crise de spasme bronchiolite de Paul, accusation par Fela d’exploiter l’Afrique et braquage des McCartney où disparaît notamment le carnet de notes avec les profils des nouvelles chansons. Mais l’album domine d’autant plus les charts internationaux qu’à l’été 1973 est sorti Live and Let Die, énorme hit composé par les époux McCartney, chanson-phare du James Bond du même titre. Symptôme d’un succès qui culmine dans une discographie de sept albums studio produits entre 1971 et 1979. Le temps que McCartney & Co ne remplissent à nouveau les stades, particulièrement aux États-Unis. Sans vraiment atteindre le niveau hystéro de la Beatlemania. CQFD.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Couille japonaise

Le trajet certifié or/platine des Wings aurait encore pu continuer un moment si Paul ne s’était pas fait choper, le 16 janvier 1980, à l’aéroport Narita de Tokyo, avec 219 grammes de marijuana, devant un douanier, paraît-il, aussi embarrassé que lui. D’autant que son visa japonais avait déjà été refusé à plusieurs reprises auparavant pour des affaires de pétards en Grande-Bretagne. McCartney file illico en taule et la tournée nippone, archi sold-out, est annulée. Neuf jours de prison plus tard, le Beatles déchu est expulsé de l’archipel et, dans la foulée, décide d’arrêter les Wings. Et de libérer en mai 1980, sous le titre de McCartney II, les chansons bouclées à l’été précédent, toujours selon le principe de l’album solo absolu. Hormis « les choeurs et les photos de Linda« . Enregistré dans son refuge écossais, c’est une drôle d’affaire, une nouvelle fois rétamée par la critique (voir encadré). Si la prod est moins lo-fi que sur le solo de 1970, McCartney ne peut s’empêcher de tripoter les synthés analogiques alors à la mode. Sans pouvoir se décider entre le flirt grotesque (Temporary Secretary) et une forme quasi new-wave aventureuse, presque réussie (Frozen Jap). Au fil du temps, McCartney II sera même considéré comme « précurseur »… Quarante ans plus tard, après une dizaine d’albums sous son nom, plus cinq d’obédience classique et l’expérience Fireman, sans compter une demi- douzaine de BO et de disques de reprises, le volume 3 de la saga solo de Paul est imminent. Toujours annoncé comme un accomplissement solitaire, il a été bouclé pendant le premier confinement dans la maison du Sussex de Paul. On vous en reparle dès l’écoute.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

(1) Review le 18 décembre sur focus.levif.be

I + II = Mc

On a claqué 30 euros pour l’édition vinyle de McCartney, Remastered vinyl, l’une des quatre versions rééditées en 2011 du premier solo de Paul. Soit un double 33 tours et l’inévitable download. Sans être fétichiste des pochettes vintage, celle-ci, qui se déploie en carton précieux, présente quelques dizaines de belles photos intimes. Notamment de la vie écossaise familiale. Même s’il n’y a au final qu’un seul classique pérenne (Maybe I’m Amazed), les treize titres transportent un charme mi-campagnard, mi-rock’n’roll bonne franquette qui imprègne agréablement l’ensemble. Si les compositions semblent parfois prématurément décapitées (The Lovely Linda) ou s’appuyer sur une batterie sourde, les McCartneyphiles noteront que l’objet présente un bonus de sept titres, dont des prises live seventies. A contrario, le McCartney II contient l’un des moments les plus horripilants de la carrière du Mc (Coming Up), resucée funky sauce seventies, alors que les ballades à la Paul versent des larmes de mélodie sacrée (Waterfalls, One of These Days). Le tout dans un contexte où McCartney découvre le synthé pouic-pouic sans aucun complexe. Comme on peut l’entendre dans le second CD bonus de 8 titres de la réédition 2011, avec ce truc insensé qu’est Bogey Wobble, entre Cabaret Voltaire et La Danse des canards.

- McCartney I ****

- McCartney II ***(*)