Il est, depuis dix ans, l’une des plus réjouissantes signatures du manga alternatif, qu’il était urgent de découvrir en français. Traduit une première fois en 2019 avec Eisbahn, Tsuchika Nishimura, 36 ans, revient avec Au revoir Mina, rêverie pop urbaine sur la folie du monde et la domination masculine.

Géométries buissonnières, corps pliés par le vent, paisibles vibrations. Peu d’auteurs poétisent les absurdités de l’existence avec autant d’élégance que lui. Et ça, ses contemporains l’ont bien remarqué. « Je suis raide dingue de Tsuchika Nishimura », pose affectueusement Masakazu Ishiguro -le dessinateur du salué A Journey beyond heaven- sur la couverture japonaise d’Eisbahn, avant d’exalter son talent graphique. Un admirateur parmi bien d’autres, comme Keigo Shinzô (Mauvaise herbe), qui voit en lui un ami, un rival et un génie. Tel Shinzô ou quelques autres comme Taiyô Matsumoto (Sunny), Nishimura appartient à une forme de mangakas rare: les expérimentateurs capables de rendre leur travail accessible, donc de sortir de l’underground. Ce délicat équilibre, Nishimura le négocie sans paraître sacrifier un pouce de sa sensibilité avant- gardiste, et c’est probablement ce qui lui vaut les louanges de ses pairs.

Face à nous, pourtant, se trouve un auteur tout à fait humble. Pas cette fausse modestie de façade, typique des conventions de politesse japonaises, mais une humilité qu’on ressent comme véritable. Lorsqu’on le questionne sur sa place dans le monde du manga, Nishimura, classé au Japon dans ce qu’on nomme là-bas la subculture (veine artistique aux contours flous, plutôt alternative, pour noyau dur), déclare qu’il se sent « inexistant« . « J’ai un rythme de production assez lent, je publie un livre tous les deux ou trois ans -en tout cas, c’était le cas auparavant. J’ai l’impression qu’on me remarque assez peu et que j’existe dans la marge. Dans la marge de la subculture, même… Je ne suis pas ce qu’on pourrait appeler une figure de proue de ce genre, si c’en est un. » Ainsi, Nishimura ne semble pas marcher main dans la main avec sa réputation mais quelques pas plus loin, comme s’il s’agissait de ne pas se laisser corrompre par les compliments, aussi agréables s’avèrent-ils, et même venant de sommités du milieu. Ni se laisser gangréner par les critiques, d’ailleurs -il déclare qu’il évite de lire des avis sur le Net, depuis qu’il a rencontré le fiel d’autrui contre son travail et sa personne. En somme, c’est un doux perfectionniste, immédiatement sympathique.

Tokyo Moomin

Comment devient-on l’auteur Tsuchika Nishimura? De façon presque trop banale, en digérant le choc primitif Akira (Katsuhiro Otomo), classique parmi les classiques, que Nishimura s’amusait à recopier au début de son adolescence et qu’il considère comme « un amplificateur de sensations« . « Je n’avais jamais éprouvé ça! C’était la première fois que je découvrais qu’un manga pouvait restituer autant de sensations différentes. » À l’arrivée, pourtant, sa production artistique se situe à des kilomètres d’Otomo. Si loin qu’on ne se trouverait même plus sur le même continent. De fait, les grandes influences qu’il revendique sont à chercher partout dans le monde: Fumiko Takano (Le Livre jaune), Tove Jansson (Les Moomin) et Marjane Satrapi (Persepolis). « M’inspirer de ces artistes était une démarche consciente, explique-t-il, un peu de la même manière qu’Otomo s’est inspiré de Moebius pour forger son trait. » Un trio de poétesses graphiques parmi lesquelles l’inspiration la plus frappante reste Tove Jansson. Son travail au stylo en particulier, source directe des textures de gris du mangaka qui, à coups de zigzags ou de croisillons, crée de chaleureux tremblements et d’élégants dégradés faits main. La note majeure de son graphisme. Ou de ses graphismes, car Nishimura jongle entre les styles. Un arsenal plastique qu’il s’est forgé en autodidacte, lui qui n’a jamais assisté un auteur -c’est normalement l’usage- et qui a étudié l’économie à Kobe, sa ville d’origine. De son propre aveu, il était alors plus enclin à gratter les cordes dans le club de musique pop de la fac qu’autre chose. Il fondera d’ailleurs un groupe avec des amis artistes en 2011, posant quelques notes de groove pétillant sur scène dans les quartiers hype tokyoïtes. Le nom de la formation? « Tove Jansson New York« , tout simplement. Les Moomin from Brooklyn. Mais de Tokyo.

Après ses études, Nishimura se retrouve sans emploi. Il mise alors sur le manga et finit par décrocher un prix dans un concours organisé par la revue Comic Ryû. Dans le jury: la légende Yoshikazu Yasuhiko, qui a créé les personnages de Gundam (le « Star Wars japonais ») en 1979, mais aussi Hideo Azuma, un auteur que Nishimura adore et qu’on connaît ici pour l’autobiographie tragi-comique Journal d’une disparition (oeuvre fondatrice pour Riad Sattouf, soit dit en passant, dont on sent l’héritage dans L’Arabe du futur). « Ils m’ont dit que mon travail n’était pas très soigné, s’amuse-t-il. Mon dessin partait un peu dans tous les sens et mes planches devaient être un peu sales. Mais ce qui m’a fait très plaisir, c’est que Hideo Azuma m’a beaucoup complimenté sur la manière de dessiner les sans-abri. Il a trouvé ça très juste et ça m’a vraiment touché, dans la mesure où il a lui-même vécu dans la rue. » On ne saura pas grand-chose de cette oeuvre inaugurale, que l’auteur a lui-même à moitié oubliée, si ce n’est qu’il s’agit d’une comédie dans laquelle une étudiante entichée d’un garçon « fait semblant d’avoir plein de secrets pour essayer de l’intéresser, et veut lui faire croire qu’elle est une espionne« . Sans doute pas un chef-d’oeuvre, donc, mais de quoi lancer Nishimura: il fait ses débuts en 2010 et obtient l’année d’après le prix Nouveau Talent du prestigieux Japan Media Arts Festival, avec son premier livre Nakayoshi dan no Bôken (« Aventures entre copains », inédit chez nous).

La meilleure documentation sur ses débuts reste la nouvelle Le manga qu’a dessiné mon ami (2015) du recueil Eisbahn: « Dans cette histoire, tout est vrai. Elle est toutefois cousue d’événements qui se sont produits de manière assez éloignée dans le temps. Grosso modo, ça raconte l’époque où ma première oeuvre venait de sortir, alors que je vivais avec un autre aspirant mangaka. » Ces pages, Nishimura les a dessinées pour son colocataire et d’abord publiées à compte d’auteur. Il y traite avec acuité de la condition d’artiste et du décalage entre deux êtres, si proches peuvent-ils paraître, alternant engueulades domestiques et discussions dans un train en plein élan. Au loin, le paysage vibre jusqu’à l’abstraction. Tout à fait charmant, ce récit devient émouvant lorsqu’on apprend, de la bouche de l’auteur, que son ami n’a toujours rien réussi à publier.

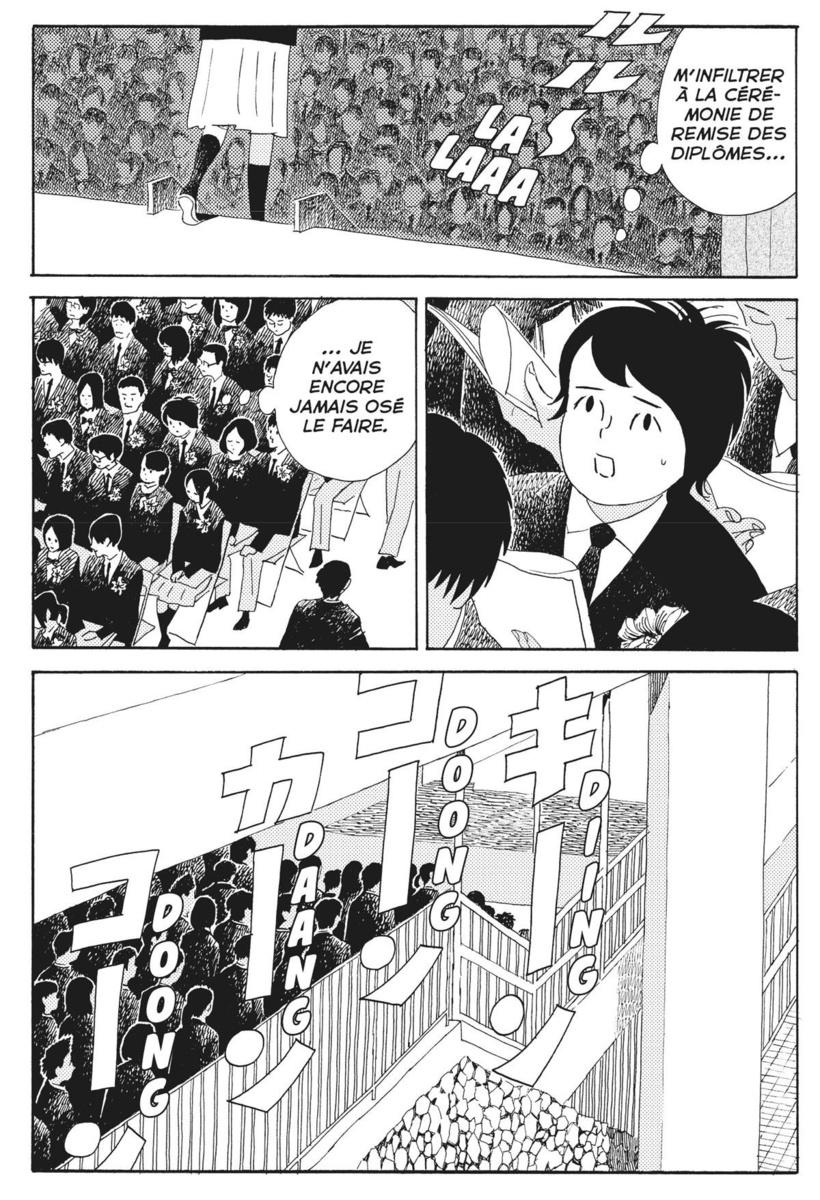

Alice au pays des mecs bêtes

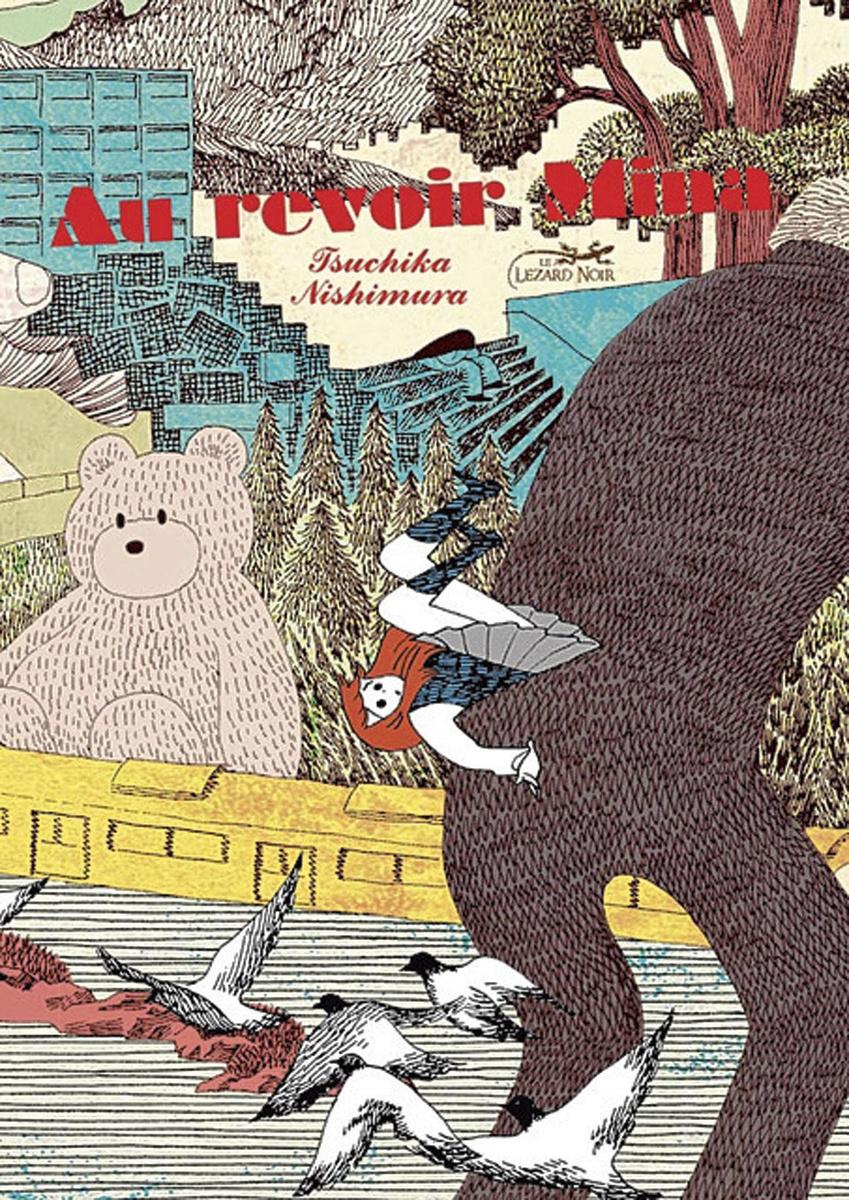

Paru au Japon en 2013, Au revoir Mina suit le quotidien d’une adolescente (Mina, donc), petite agnelle lunaire qui traverse avec indolence une série de tribulations surréalistes. Dans une gare, au lycée, sur un chemin, partout, un défilé de mâles idiots la paternalise sans vergogne. Le tout s’enchaîne un peu comme un cadavre exquis, c’est-à-dire qu’un objet présent en fin d’épisode se retrouve en général au début du suivant (un procédé aux coulisses prosaïques: « À la fin du livre, tout est présenté comme si c’était une espèce de concept réfléchi, mais c’est un dispositif dont je n’ai eu l’idée qu’à partir du deuxième ou troisième chapitre« ). Les personnages de Nishimura, avatars de la folie du monde ou en négociation avec celle-ci, ne cessent d’être tournés en ridicule avec une douce ironie. Ainsi assiste-t-on à la tentative de suicide romantico- nonsensique d’un lecteur de l’écrivain maudit Osamu Dazai, ou à la vanité d’un garçon qui accumule les bonnes actions, façon high score, pour maximiser le nombre de gens à ses funérailles le moment venu. Mais Nishimura ne semble jamais tout à fait se moquer, comme s’il était un médium faisant se rencontrer, dans la tendresse, les énergies lyriques et ce que l’existence compte de plus pathétique, triste ou absurde. Cette alliance funambule est précisément ce qui nous avait fait chavirer dans le petit bijou Eisbahn (2017) du recueil éponyme, le récit économe d’un adulte qui « a oublié son âme au lycée » (celui qu’a véritablement fréquenté Nishimura) et s’infiltre, dans son vieil uniforme scolaire, à la cérémonie de remise des diplômes, puis dans les salles de classe vides, revivant l’âge éteint de tous les possibles. La propre nostalgie de l’auteur? « En fait, oui, c’est vrai, répond-il après une longue réflexion. J’ai cherché à représenter ma nostalgie à l’égard de cette époque révolue. Mais lorsque j’en ai pris conscience, je me suis rendu compte que ça avait quelque chose de risible, et c’est cette prise de distance que j’ai voulu exprimer, plutôt qu’une simple nostalgie. »

On l’a compris, Nishimura n’est pas du genre à se lancer des fleurs. Il n’hésite ainsi pas à critiquer, avec une franchise désarmante, Au revoir Mina, qui était sa première série mensuelle dans une revue grand public. Au départ, le récit est né « d’une envie assez claire et affirmée« . « Mais elle s’est un peu diluée au fil des chapitres. J’ai un peu changé de direction et à la fin, je ne savais plus trop quoi raconter. » Insatisfait de son scénario, il estime que « c’est un peu un échec« . « Mais c’est vrai que j’ai fourni un gros effort sur le dessin et que j’ai véritablement tenté d’expérimenter tout un tas de choses. » L’une de ces tentatives visuelles met en scène le voyage halluciné de Mina, conçu en référence à Alice au pays des merveilles, en compagnie de son professeur (l’un des mâles idiots), qui l’entraîne dans un bois afin de lui dispenser une leçon privée. Une étonnante séquence de voltige qui s’ouvre sur une enfilade de plans inquiétants, où semble rôder la menace latente de la prédation sexuelle. « En fait, ce que vous pointez du doigt, c’est mon plus grand regret dans ce livre, rebondit-il. Je n’ai pas réussi à traiter la question de la violence sexuelle de la manière que je souhaitais. Le thème reste vraiment sous-jacent, on est dans le registre de l’inquiétude et ça provoque un certain malaise, mais ce n’est peut-être pas assez exploité au final. » On se permettra d’aller humblement à l’encontre des propos de l’auteur, tant cette ambiguïté permanente, dans Au revoir Mina, où le spectre de la violence se cache un peu partout autour de Mina sans tout à fait dire son nom, forme à nos yeux l’une des forces du livre et trouve son apogée dans le glaçant final, qui semble emprisonner à jamais l’héroïne dans l’enfer d’une soumission désespérément banalisée. Une réussite thématique peut-être accidentelle, donc, au sein d’un travail de jeunesse certes inégal (on sent que l’auteur, encore mal à l’aise avec le rythme mensuel, n’a pas accordé le même soin à tous les épisodes), mais cela faisait un moment qu’on n’avait pas eu cette sensation, ce frisson dans l’épine dorsale, que chaque planche abrite un bout de l’âme de celui qui tenait le crayon, miraculeusement sortie indemne du processus créatif.

Curieux de l’évolution de l’auteur, on a jeté un oeil à ses oeuvres encore non traduites, comme Hokkyoku Hyakkaten no Concierge-san (« La Concierge du grand magasin Hokkyoku ») et ses graciles animaux anthropomorphes, une histoire conçue « en réponse au constat d’échec d’Au revoir Mina » et qu’il considère cette fois comme aboutie. Lorsqu’on voit ce qu’il estime être un semi-ratage, il faut attendre cette oeuvre avec fébrilité. Ces derniers temps, Nishimura, qui est également illustrateur et signe autant dans l’indé que dans le mainstream, a augmenté sa cadence de publication et continue de diversifier sa patte graphique. Son prochain projet? « En ce moment, je ne travaille sur aucun manga, je suis dans une phase de réflexion. Mais mon envie, là, c’est de dessiner de l’horreur! » De quoi se demander à quoi ressemblera l’épouvante d’un artiste au tempérament aussi doux. Entre-temps, ce qu’on sait déjà, c’est que Tsuchika Nishimura compte parmi les plus délicats talents des marges du manga contemporain; son point de vue lucide mais bienveillant sur ce monde cinglé le rend un peu plus supportable et ne doit surtout pas rester » inexistant« .

Au revoir Mina, de Tsuchika Nishimura, éditions Le Lézard noir, 208 pages. ***(*)