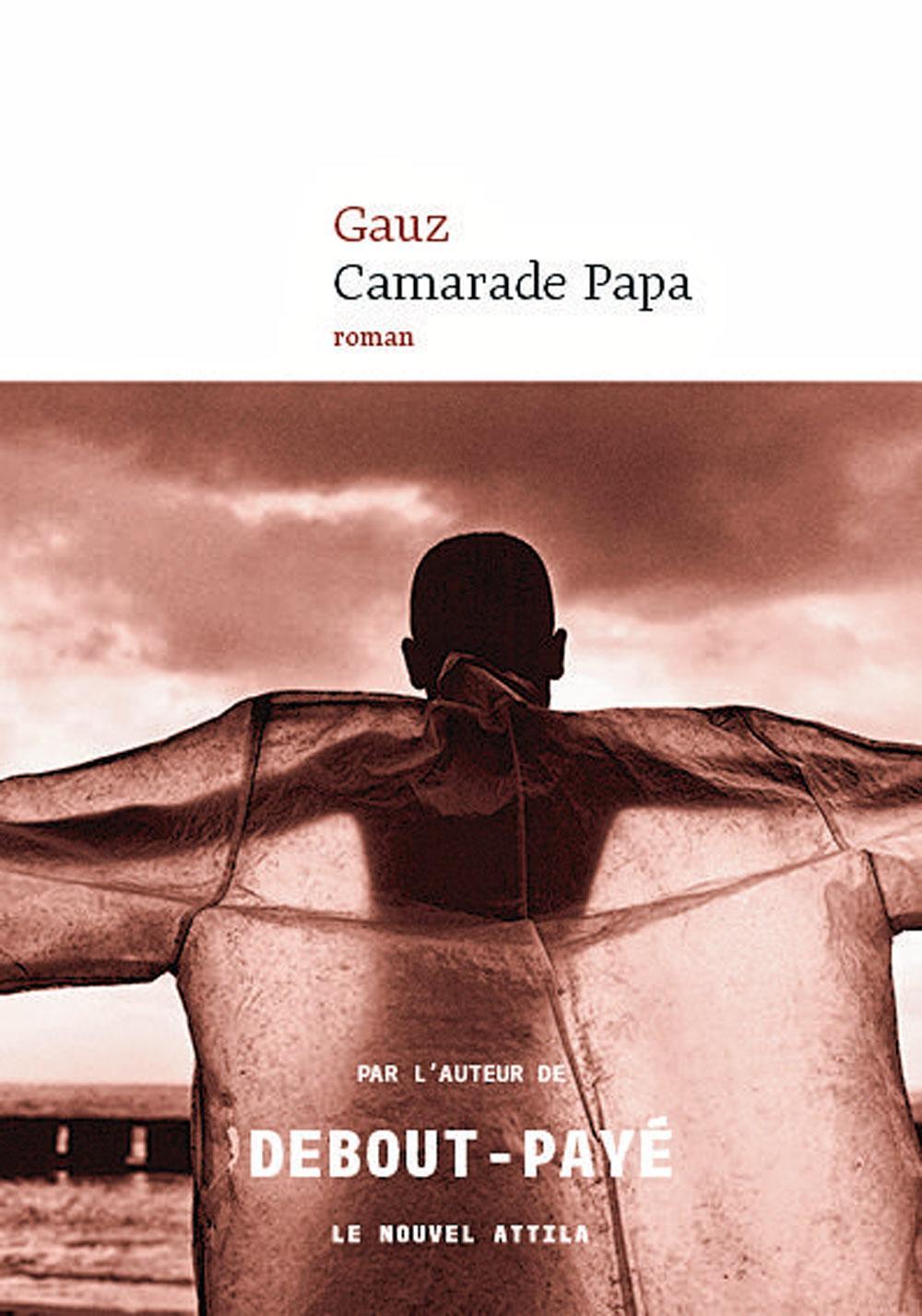

Très remarqué en 2014 pour son premier roman, Debout-Payé, le Franco-Ivoirien Gauz propose avec Camarade Papa une nouvelle réflexion sur les relations entre Europe et Afrique.

Direct et détendu, Gauz entamait en juillet une tournée de promotion hexagonale qu’il qualifiait avec humour de « campagne électorale » de son Camarade Papa, nouveau roman mettant en scène un Français propulsé dans l’univers colonial au XIXe siècle et un jeune métis hollandais, élevé au XXe siècle dans la dialectique marxiste, débarquant curieux sur la terre de ses ancêtres. Politique et inspiré, l’auteur installé à Grand-Bassam, ancienne capitale de la Côte d’Ivoire, exprime sans tortiller sa vision du monde.

Debout-Payé racontait sur plusieurs générations l’histoire d’Ivoiriens débarqués à Paris. Camarade Papa en est-il le contrepoint, avec des Européens propulsés en Afrique?

Pour Debout-Payé, c’était une ethnologie « à l’envers », puisque pour une fois c’était « l’Exotique » qui portait un regard analytique sur la société occidentale. Dans Camarade Papa, le schéma est identique: le mouvement d’abord, puis un point de vue des personnages sur la nouveauté. Mais attention, celui qui migre n’arrive pas tout nu. Quand je suis arrivé de Côte d’Ivoire en France à 29 ans, j’étais « au complet ». C’est quand tu es à la recherche d’une reconnaissance administrative que tu t’aperçois qu’on nie systématiquement ton passé.

L’un de vos personnages est un colon blanc du XIXe siècle. Pourquoi ce choix?

J’y suis allé au culot. Mais si on peut penser que le livre a été écrit par Jean-Albert Martin, ça veut dire que je suis capable de ressembler à un petit Blanc de cette époque. Et pourquoi? Parce qu’il est comme moi! Plein d’Africains vont essayer de me titiller à ce sujet, je le sais déjà. D’autant qu’il ne s’agissait pas de condamner ce type: il y a la colonisation en tant que processus, et il y a les colons. Des types partaient pour changer leur destin, en prenant des risques comme ceux qu’on appelle les migrants aujourd’hui, dans l’autre sens. Le taux de mortalité des colons est très élevé, il faut donc que quelque chose de beaucoup plus fort que le simple appât du gain les attire. On parle bien là d’un aller simple, comme pour tous les immigrés d’aujourd’hui, même ceux qui élèvent leurs enfants dans le mythe du retour au pays. Ces derniers, quand ils ont des problèmes d’identité ici, délirent un peu, mais un petit séjour là-bas suffit à leur remettre les idées en place.

Vos colons se divisent entre « négrophobes » et « négrophiles », avec dans les deux cas une condescendance extrême. Cette attitude a-t-elle évolué?

Il y a ce débat en ce moment sur la couleur de peau des joueurs de l’équipe de France. Or nous sommes tous des métis, et à moins de vouloir vivre en permanence dans une salle géante d’étalonnage cinématographique, il faut l’accepter. Les gens savent bien que N’Golo Kanté est né ici, ce type a seulement, aussi, de la famille en Afrique. Et pourquoi des ministres français comme Michel Poniatowski ou Manuel Valls ne suscitent-ils pas le même débat? (Rires)

Le métissage apparaît aussi dans la langue que vous utilisez…

En Côte d’ivoire, nous avons l’habitude de prendre de la liberté sur le langage. Abidjan est un creuset d’inventivité. La francophonie n’est pas l’institution que d’aucuns ont fabriquée pour prolonger une mainmise culturelle, mais une culture vivante. Quand tu es romancier, pour raconter une histoire, il te faut en premier lieu trouver la langue que tu vas utiliser, quitte à en changer de livre en livre, comme le Français Romain Gary, ou en inventer une composite, comme le Nigérian Ken Saro-Wiwa, le Congolais Sony Labou Tansi…

On découvre aussi comment les colons ont instrumentalisé les peuples locaux…

Oh, mais ils ont été aussi instrumentalisés par les populations locales! À condition d’accepter d’être eux aussi transformés par ceux qui leur préexistent, certains colons -comme mon personnage- sont parvenus à vivre cet état de fait sans trop en souffrir. C’est d’ailleurs ce que je veux dire au Monsieur Tout-le-Monde d’aujourd’hui: l’Occident-forteresse, c’est fini, même si depuis 50 ans, ici, le plus grand enjeu des élections reste toujours l’immigration. La société européenne a commencé à être transformée en profondeur il y a un ou plusieurs siècle(s), par les expéditions qu’elle a elle-même organisées. Car rien que le fait de croiser un étranger, ça te transforme, tu n’y peux rien. Et qu’on ne me parle pas de la controverse de Valladolid, de la question de savoir si, en les découvrant, des humains peuvent considérer que d’autres humains sont des sous-hommes, des animaux: un explorateur découvrant un humain même cul-nu sur une plage ne peut pas le considérer autrement que comme un homologue. C’est le goût de l’exploitation qui le poussera ensuite à adopter ce discours idiot, permettant de mettre des hommes en cages, en les déshumanisant.

Pourquoi ce choix d’une double temporalité du récit, à un siècle d’écart?

Cette « faille temporelle » est une technique que j’utilise souvent: efficace au niveau de la trame narrative, elle rappelle surtout que les époques se ressemblent tellement que 100 ans, ce n’est rien. Cent ans, c’est un grand-père. L’Histoire se donne simplement l’impression qu’elle fait la révolution tout le temps.

Vous comparez dans le livre les colonisations française et britannique. Que dire de la colonisation belge?

Dans la colonisation, ce sont des nationalités différentes, avec des histoires différentes, qui se confrontent. Après, coloniser c’est coloniser: s’approprier quelque chose qui n’est pas sien. Les Belges ont eu une perception très personnelle de la colonisation: le Congo, c’est le roi Léopold qui l’a acheté -un jardin privé, en quelque sorte.

Et pourquoi avoir opté pour la dialectique marxiste de votre plus jeune personnage?

Je suis allé plus loin encore dans mon anti-capitalisme ici que dans Debout-Payé, en choisissant ce personnage complètement marxiste-léniniste. Nous sommes tous le fruit d’un enseignement, si ce n’est d’un dressage. Lui garde quelque chose de totalement idéaliste. Le vrai point, c’est l’exploitation de l’homme par l’homme, par le biais du capitalisme.

Camarade Papa, de Gauz, éditions Le Nouvel Attila, 256 pages. ****