Il en faudrait des cases pour raconter l’univers intérieur de Johan De Moor. L’art africain trône au sommet du panthéon de ses passions secrètes. Le temps d’une après-midi, le dessinateur nous a ouvert les portes de cet eden secret, habité de souvenirs et d’esprits bienveillants et rieurs.

Johan De Moor est tombé dans la marmite du dessin quand il était petit. Né en 1953, il aurait pu suivre cette ligne claire que son père, Bob, traçait en compagnie d’Hergé, dont il était le premier assistant. Le fiston travaillera quelque temps sur l’album Tintin et l’Alph-Art et des albums de Quick & Flupke. Mais les aventures qui peuplent son esprit et sa curiosité vont l’emmener vers d’autres perspectives, où le rectiligne est balayé par des secousses organiques, des aventures situationnistes, un esprit punk avant l’heure. Il est étonnant de voir dans le travail de cet authentique Brusseleir, qu’il s’agisse de la série La Vache, de ses dessins de presse ou des deux romans graphiques commis avec Gilles Dal, Coeur Glacé et La Vie à Deux, cette abondance de nourritures graphiques et visuelles qui semblent partir dans tous les sens. « Dans mon chaos, il y a de l’amusement mais de la structure, aussi. C’est un désordre ordonné, comme mes dessins. Ils paraissent foutraques, alors que je suis en réalité très consciencieux. Et je ne sais rien faire d’autre. Demande-moi de forer un trou dans un mur… le mur s’en va (rires). » Suivons le guide.

L’antre de l’artiste

C’est donc par un long couloir aux murs autobiographiques que le visiteur pénètre le Cabinet de curiosités du Docteur De Moor. Dans ce passage étroit, les photos-souvenirs, dessins, croquis, lithographies de ses albums, évoquent autant d’ex-voto ornant le transept d’une improbable chapelle profane. Au bout, naturellement, le choeur: tables de travail, cuisine sommaire et vintage, et des étagères follement bien garnies d’objets qui n’ont rien d’anodin. On remarque d’abord les boîtes rectangulaires, en carton, empilées en quinconce sur plusieurs rangées: des jeux de société d’un autre temps, celui des années 60. Bien mise en évidence, sur le mur du fond, une collection d’estampes japonaises, « dix-huit scènes qui représentent les grandes attitudes et les personnages principaux du Kabuki« , précise notre hôte, pas peu fier de son « travail de cinq ans pour les réunir« . Ici, dans ce capharnaüm soigneusement organisé, tout a une histoire, un sens. Les vases design des années 50-60 dont la passion lui a été transmise par Franquin, et une impressionnante variété de boîtes métalliques (à biscuits, café, thé…), issues d’une sorte d’âge d’or du graphisme publicitaire, aujourd’hui révolu. « Tiens, celle-ci c’est Edgar P. Jacobs qui l’a dessinée« , dit-il en montrant l’une d’elles, arborant un service à thé aux couleurs bleutées, en à-plat, ligne claire immédiatement reconnaissable. « C’est un graphisme qu’on ne fait plus aujourd’hui, réalisé par des types qu’on a complètement oubliés. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours accumulé des trucs. J’ai besoin d’être au milieu de tout ça pour dessiner, sentir tout ce qui m’a construit, a édifié mon regard multiple sur le monde. »

Ce monde, il le voit encore avec les yeux du jeune adulte qui a grandi dans l’esprit révolutionnaire des sixties et des seventies: « Ma génération, c’est celle qui voulait tout refaire, remettre en cause l’autorité… On était idéalistes, utopistes, hippies… » C’est aussi celle qui a baigné dans la Belgique coloniale de Papa, dont le jeune Johan va très vite se sentir distant. « Ma tante Bertha habitait au Kivu, au Congo Belge. Elle nous envoyait régulièrement de ces petites statuettes dignes de l’esprit de Tintin au Congo. Je me souviens que quelque chose clochait dans cette vision stéréotypée, occidentalisée, décorative, asexuée, lisse, que je ne comprenais pas. Quand j’y repense, ce truc ne faisait pas du tout « Art premier » mais « Art dernier »…. » Le déclic se fera plus tard, à l’adolescence, alors qu’il est en section art à Sint-Lucas, à Schaerbeek: « Notre professeur d’Histoire de l’art nous montre les Demoiselles d’Avignon et nous explique comment Picasso a été influencé par l’art africain. J’ai ressenti un choc. Je me demandais pourquoi, au début du XXe siècle, des types se sont mis à s’intéresser à cette forme d’art qui me paraissait, jusque-là, abstraite et stéréotypée… »

Une présence manifeste

Comme si le monde s’était soudain mis sur le grand braquet, le jeune Johan court, avide, à la recherche d’explications: « À force de regarder dans des galeries, des musées, des livres, je me suis rendu compte qu’il y avait énormément de profondeur dans cet art multiple. J’ai compris pourquoi ces incurvations avaient influencé Picasso, Brancusi, Braque, Matisse. » On aurait tort de sous-estimer la révolution copernicienne qui prend place dans l’esprit du ketje natif de Wilrijk et balaie des siècles d’ethnocentrisme: « J’avais l’impression de débarquer dans d’autres perspectives de l’Histoire de l’humanité, de la place des ancêtres, de la mort. Ces clashs visuels que j’ai eus durant mon adolescence m’ont fait prendre conscience que nous ne sommes pas le centre de l’univers. » Là, Johan De Moor s’embrase en parlant de danses et des rituels initiatiques, des sociétés secrètes de l’Ouest africain et de leurs masques terribles. « Bien sûr il y a autant de masques et de figurines que d’usages pour lesquels ils ont été créés: favoriser les récoltes, s’attirer la protection des ancêtres, représenter la genèse de la création de l’homme. Mais ce qui est fascinant c’est cette manière dont on figure la forme humaine, le monde. La sculpture prend complètement le dessus sur la représentation réaliste. On dépasse la fonction pour atteindre l’universalité. C’est tellement loin de ces représentations réalistes occidentales que l’Histoire nous a abondamment données. En Afrique, ils se rient de notre ligne de perspective, de nos points de fuite gréco-romains. Nous avons longtemps taxé de « sauvages » ou tué les cultures provenant d’Afrique parce qu’elles questionnaient ou choquaient notre vision du monde. Pourtant, ça a forgé mon regard. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi je le vois. Cette nouvelle vision du corps humain, de la sexualité, ce rapport inédit à la nature font partie de mon ADN. »

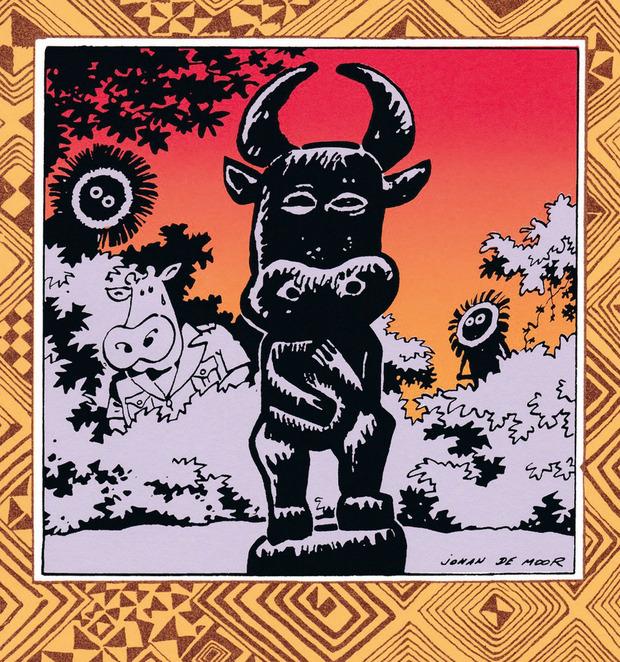

Aiguiser son regard, encore et toujours. Et caresser, toucher pour être touché, mais avec prudence tout de même: « Un jour, un ami, voyant tous mes masques et mes sculptures entassés ici, m’a dit: « Toi, tu prends des risques! » C’est vrai qu’ils sont chargés de fantômes, de la mémoire des ancêtres, des vibrations d’anciennes histoires de maladie, de guérison, de sociétés secrètes… Je ne les mets jamais sur le visage! » Il explique sentir leur présence. Particulièrement à certains moments de l’année: « En fonction du climat, de l’humidité je suppose, tous ces masques se mettent à sentir… Une odeur de bois qui imprègne l’atelier. Je leur dis « bonjour« , c’est comme si ils se mettaient soudain à vivre. Tiens, ça me rappelle aussi ces statues reliquaires Fang, au Gabon, qui sont recouvertes d’un enduit spécial et qui, avec la chaleur, se mettent à suinter. On voit que tout ça vit, c’est extraordinaire. » C’est une famille étrangement bigarrée qui entoure l’artiste. Il parle de la première pièce qu’il a achetée dans les années 70 -une petite statuette Dogon acquise à Bruxelles- comme d’une première rencontre amoureuse. Dans cette grande famille vibrante, on repère des masques festifs et des marionnettes du Mali, une de ces fameuses statuettes de fertilité Ashanti, provenant du Ghana –« Je l’ai achetée dans un petit magasin à Dakar, au Sénégal. » La symbolique zoomorphique et anthropomorphique habite les objets du quotidien: amphore pour lait caillé, peigne et lance-pierre Sénoufo de Côte d’Ivoire, soufflet de forge, repose-tête, entourés d’une légion de masques faciaux, masques d’épaules, masques « à planches » -comme celui qu’il représente sur une célèbre acrylique Les Blancs ne savent pas danser, en clin d’oeil au morceau de James Deano. Il sort de cette étonnante forêt de visages expressifs une statuette Mama du Nigeria, qui greffe une tête de buffle sur un corps humain, ou encore une série de hautes figurines longilignes représentant des ancêtres, qui doivent être plantées aux abords de la maison pour y attirer leur protection « Quand tu les regardes bien, tu vois toute la sculpture occidentale du début du XXe siècle. »

Un rempart contre la mort

Johan De Moor entretient une relation très émotive avec cet art qui a secoué les fondations de son existence. Il y a quelques années, lors d’une visite automnale au MoMA de New York, il tombe devant les fameuses Demoiselles d’Avignon, « Quarante ans après que ce prof m’a dit « tiens, là il se passe quelque chose dans l’Histoire de l’art »… Eh bien, j’ai pleuré. Mes fils étaient avec moi, ils ont compris tout de suite pourquoi. C’est ça qui m’a travaillé et qui me travaille toujours, c’est pour ça que je m’entoure de ces figures, de ces formes, ces reliefs. » Ou alors est-ce tout autre chose, de plus profond, plus archaïque et transpersonnel? Il sourit: « Un ami très porté sur la psychanalyse me disait il y a longtemps qu’une collection, c’est un rempart supplémentaire face à la mort… Cette phrase me hante toujours, surtout lorsque je fais un check-up (rires). Mais bon…. Ça nous pend toujours au nez, hein. Alors moi je dis: restons bien à l’aise. Ou comme on dit là-bas: Malembe… Malembe. »

La spéculation, la vénalité ou le goût de la possession sont complètement absents des lieux: « Je ne me considère pas comme un collectionneur,c’est de la pure contemplation… Je les regarde beaucoup, juste pour le plaisir de me plonger dans leurs courbes, leurs creux, leurs volumes. J’ai peu d’amis qui sont aussi passionnés que moi. Mais quand on parle, on est partis pour un sacré voyage! » Les siens l’ont mené, au cours des années 90, au Rwanda, au Sénégal et au Zaïre, où il a donné des cours de BD. « Là, je me suis lâché un peu. J’ai acheté pas mal de choses. Notamment à Kinshasa, auprès d’une ethnie du sud de la ville, les Pende. C’était un gars qui arpentait les couloirs de l’école où j’enseignais, en attendant que je finisse mon cours. Il me propose des pièces, on négocie le prix, mais il veut en plus mon pantalon. Bon, ben, on s’est arrangés, je suis rentré chez moi pour aller chercher l’argent… Et changer de pantalon (rires). Parfois, à force de chiner, de regarder, de se renseigner, on a la chance de tomber sur un masque qui a déjà été porté, avec lequel on a dansé. Là, ça devient quelque chose de fantastique. Ça prend de l’ampleur. Une figurine qui a 150 ans, pour moi, c’est comme si j’avais les Cariatides en face de moi. C’est de l’art mondial. » Depuis la fin du XIXe siècle, l’art africain fait l’objet d’un immense intérêt de la part des collectionneurs, si bien que beaucoup de villages et d’ethnies en Afrique centrale ont été vidés de leurs masques et statuettes par des spéculateurs et des trafiquants. « Bruxelles a toujours été une plaque tournante du trafic d’art africain… Alors qu’il il y avait moyen de chiner, dans les années 70, près de la place du Jeu de Balle, aujourd’hui, il faut faire appel à des rabatteurs ou alors aller au Sablon… et là il faut faire attention parce qu’il y en a beaucoup qui racontent des carabistouilles… Et puis l’argent joue un sale rôle, avec tout ce que ça comporte comme problématique: le vol, le pillage. C’est difficile de vivre avec cette réalité. »

LIRE: African Faces. Un hommage au masque africain, Lannoo, 2008.