Avec son nouveau roman, le réaliste et naturaliste Traverser la nuit, Hervé Le Corre fait résonner la violence d’un récit au cordeau en écho au monde d’aujourd’hui. Soit un ouvrage sombre, costaud et extrêmement cohérent dans le chef d’un auteur plus que jamais fasciné par la violence sociale, symbolique ou criminelle.

Dans le monde d’avant, on aurait pris le train jusqu’à Bordeaux où est né, il y a soixante-cinq ans, celui que la presse hexagonale a baptisé « le patron du polar français ». Hervé Le Corre habite à Pessac, en proche banlieue, où se trouve l’essentiel du campus universitaire et il y a fort à parier qu’il nous aurait montré le cinéma Jean Eustache, dont il attend impatiemment la réouverture « comme celle de tous les lieux culturels ». On se serait peut-être baladés au bord de la Garonne avant de trouver un estaminet qui ne paie pas de mine, histoire de partager une entrecôte girondine aux cèpes arrosée d’un saint-émilion ou d’un pauillac. Avec le cannelé bordelais et le café serré arriverait l’heure d’évoquer son récent Traverser la nuit (1) et une bibliographie radicale et sans concessions, forte de treize romans (Les Coeurs déchiquetés, Après la guerre, A l’ombre du brasier…), où l’immense romancier fait écho aux turbulences sociales et politiques de son époque dans l’esprit d’un Jean-Patrick Manchette, qui révolutionna le genre dans les années 1970.

Je préfère rester dans l’allusion, laisser parler les personnages. Je n’ai pas à prouver que je suis un gentil de gauche.

Dans Traverser la nuit, il est question de Louise, la trentaine, harcelée et tabassée par son ex, qui vit seule avec son gamin de 8 ans qu’elle chérit plus que tout, avec alcool et dope comme sparadrap sur une jambe de bois. C’est le commandant Jourdan, flic désabusé en quête de lumière dans la grisaille de son quotidien, qui se charge de l’enquête. Dans ce tableau sombre mais ultraréaliste et minéral, un tueur en série fait rage dans les rues de Bordeaux pour s’en prendre uniquement aux femmes. Derrière des phrases sèches, épurées et incisives, des dialogues tranchants et percutants, le tout dans une atmosphère oppressante, Hervé Le Corre cristallise une société en perdition avec une insolente vivacité et virtuosité.

Comme nous sommes dans le monde d’aujourd’hui, c’est via l’application WhatsApp que s’est déroulée notre rencontre.

Ses 5 dates clés

1955: Naissance le 13 novembre, à Bordeaux.

1972: Baccalauréat au lycée Michel-Montaigne avant des études de lettres à l’université de Bordeaux Montaigne. Il sera également professeur de lettres pendant trente-huit ans.

1990: Parution de son premier roman, La Douleur des morts, dans la mythique collection Série Noire.

2009: Sortie de son huitième roman, Les Coeurs déchiquetés chez Rivages/Thriller. Grand prix de la littérature policière 2009 et Prix Mystère de la critique 2010.

2012: Soutient Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle française.

2021: Parution de Traverser la nuit chez Rivages/Noir.

Avant d’évoquer le constat social qui émane de votre nouveau roman, un mot d’abord sur l’histoire. Qu’avez-vous voulu raconter?

Trois histoires. D’abord, celle d’un tueur en série, d’un minable redoutablement dangereux et horriblement mal dans sa vie avec l’idée de me glisser dans la peau de ce type-là. Qui dit tueur en série, dit enquêteur. J’ai donc inventé le personnage de ce flic qui m’a donné du fil à retordre. Je voulais en faire une espèce de Bad Lieutenant à la Abel Ferrara mais je ne suis pas arrivé à le pousser dans de tels retranchements. Finalement, il s’est considérablement adouci même s’il a des moments de dureté et de violence. Je voulais aussi un beau personnage féminin. D’où cette femme battue et martyrisée mais comme on a toujours besoin d’un petit rayon de soleil pour éclairer le noir, j’ai exploré la relation profonde qu’elle entretient avec son fils.

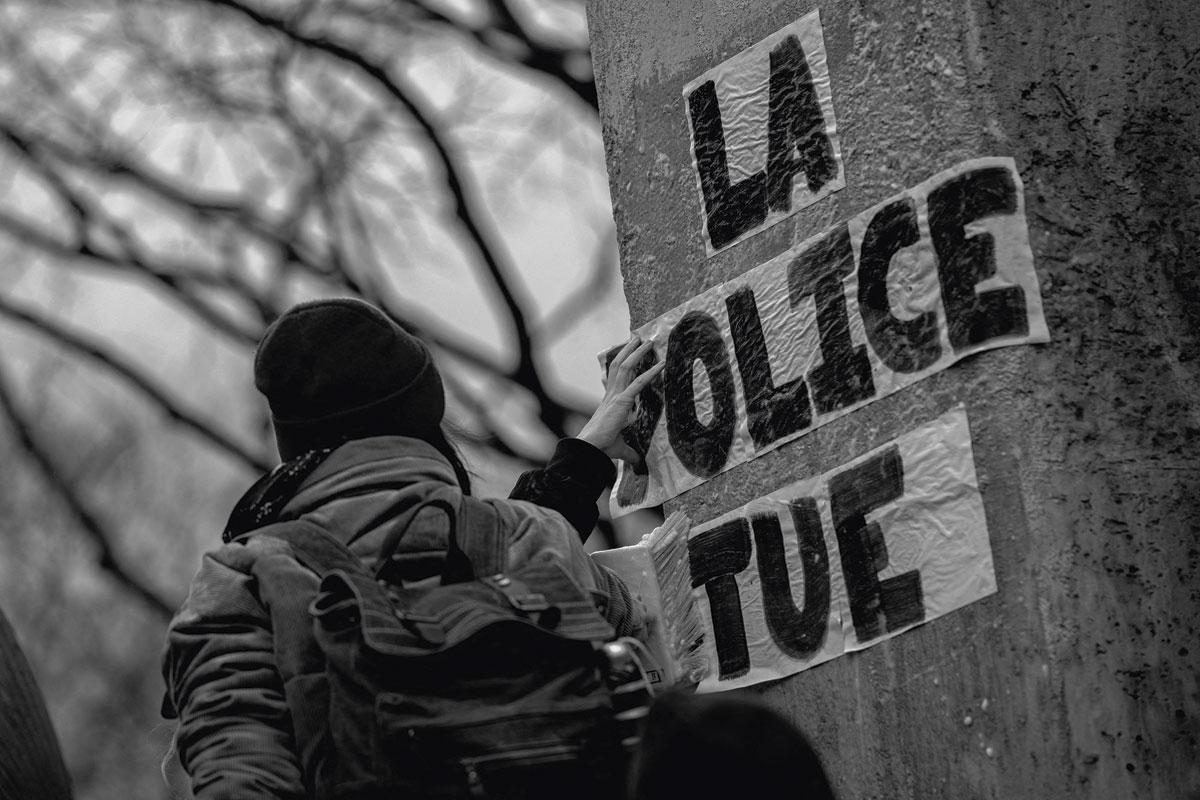

La correspondance entre la violence de votre écriture, de vos personnages et notre époque est flagrante. Votre tueur en série sert-il de prétexte à raconter de manière oblique le monde d’aujourd’hui?

Non, ce n’est pas un prétexte. L’histoire que je raconte est au premier plan. La réalité revient, c’est le genre littéraire dans lequel j’évolue, avec un arrière-plan social présent. Ça me semblait difficile ne pas y faire allusion, surtout avec un personnage de policier et toutes les questions qu’on se pose sur la police aujourd’hui. Donc, oui, il y a des allusions aux violences policières. Je me voyais mal traiter ce flic comme s’il était je ne sais quel archétype d’une police idéale. La police, elle n’est pas idéale. Et ce mec trimballe ses problèmes et son merdier quand d’autres que lui sont des pourritures fascistes qui ont d’autres façons de faire leur travail. Je ne peux pas oublier la société française, voire européenne, telle qu’elle est de nos jours. C’est pour cela que je fais aussi référence aux gilets jaunes…. Mais je préfère rester dans l’allusion, laisser parler les personnages. Je n’ai pas à prouver que je suis un gentil de gauche. Je n’en ai rien à foutre. Je suis là pour essayer d’écrire des bouquins qui tiennent à peu près la route.

L’expérience de la mort a produit des ondes de choc souterraines qui sont venues m’influencer plus tard.

Dans votre précédent roman, A l’ombre du brasier, vous racontez la défaite ouvrière et révolutionnaire lors des derniers jours de la Commune de Paris et de cette fameuse semaine sanglante du 21 au 28 mai 1870. Comprendre le passé pour appréhender l’avenir?

La lecture de la Commune de Paris ne nous est pas utile aujourd’hui tant les problématiques ont évolué. En revanche, j’étais et je suis toujours dans une perspective de ce que j’appelle la mélancolie révolutionnaire. Je pars du principe que mes idées ont essuyé de telles défaites au fil de l’histoire qu’aujourd’hui ne peut naître qu’une forme de mélancolie. Celui qui m’a aidé à réfléchir à cela, c’est le philosophe Daniel Bensaïd (NDLR: 1946 – 2010) qui est l’un des fondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire, avec Alain Krivine et Henri Weber. Dans les vingt dernières années de sa vie, il a beaucoup travaillé sur ce qu’est la révolution de nos jours. Son essai Une radicalité joyeusement mélancolique est une merveille absolue. Il doute d’une hypothétique révolution mais il ne peut pas vivre sans faire le pari qu’elle se produira. Quand j’ai choisi d’écrire sur la Commune, j’ai voulu écrire sur cette défaite et traduire la mélan- colie de ses combattants qui font un pari sur l’avenir.

Vous vous décrivez volontiers comme un solitaire. Cela viendrait-il de votre grave accident? Vous avez été renversé par une voiture, à l’âge de 8 ans…

J’étais déjà introverti mais l’accident, qui m’a coupé de l’école pendant des mois, n’a pas aidé. Et même si je ne l’ai pas réalisé à l’époque, l’expérience de la mort pas très loin a quand même produit des ondes de choc souterraines qui sont venues m’influencer plus tard. Pendant que j’étais cloué au lit avec ma jambe dans le plâtre, ça a cultivé ce côté solitaire et contemplatif que j’avais déjà.

Cette fascination pour des personnages qui ont ce rapport assez particulier avec la violence et la mort découle-t-elle inconsciemment de cet accident?

Je ne sais pas répondre à cette question parce qu’au départ, je n’avais pas envie d’écrire des polars. La première chose que j’ai écrite, c’est dans la foulée de L’Automne du patriarche, de Garcia Marquez. Je m’étais lancé dans une espèce de roman fantastique où une colonne de soldats débarquait dans une petite ville au petit matin. Les militaires enfonçaient les portes et les habitants avaient disparu. Ne restaient que les bols de café fumant et les tartines grillées sur les tables. J’avais 22 ans, j’ai rédigé une vingtaine de pages ; c’était mes premières armes. Ce n’est qu’après avoir lu Manchette et les Américains comme Raymond Chandler, Dashiell Hammett ou Horace McCoy qu’a émergé l’envie d’écrire des romans noirs. Ce qui me préoccupe, ce qui m’interroge, c’est la violence. Qu’elle soit sociale, symbolique ou criminelle. Qu’est-ce qui se passe dans la tête du type violent, du tortionnaire ou de la victime quand elle survit? C’est ça qui m’inquiète et me fascine.

Vous avez glissé des vers du Bateau ivre de Rimbaud en amont de votre roman Les Coeurs déchiquetés. Le poète disait qu’il fixait des vertiges. Dans L’Encre noire, le documentaire récemment diffusé sur France 3 qui vous est consacré, vous ajoutez: « Quand je regarde le monde, j’éprouve du désarroi et du vertige. Ecrire revient à fixer ce vertige. » C’est votre filiation rimbaldienne?

Sur le plan de l’écriture, j’aimerais bien cette filiation. Effectivement, l’idée, c’est de fixer des vertiges. Mettre tout le désarroi que je peux ressentir sous cloche et remettre en ordre ce désordre mental qui me prend quand je me laisse submerger par l’émotion, par la colère et par le désespoir en voyant le monde tel qu’il tourne. Ecrire, c’est essayer de mettre des mots là-dessus et de l’ordre pour aboutir à un récit. C’est très différent de la démarche politique. Comme auteur, ce que je ressens et ce dont j’ai besoin, c’est harmoniser toutes les dissonances de tout ce chaos, de tout ce vacarme.

« Nos dirigeants ont une vision de la culture purement accessoire »

Comment l’écrivain et le citoyen Hervé Le Corre vit-il le fait que, sous prétexte sanitaire, la culture est devenue non essentielle? La réponse fuse: « Je rebondis sur le mot prétexte parce que c’est vraiment ça. Derrière le confinement qu’on vit toutes et tous plus ou moins égoïstement, il y a bien évidemment la crise sociale qui était préexistante depuis des années et qui n’a pas attendu les gilets jaunes pour exister. »

« Sous prétexte de crise sanitaire, les libertés sont attaquées de plein fouet, s’insurge Hervé Le Corre. Avant, c’était la sécurité par rapport aux menaces terroristes et aujourd’hui, les plans de licenciements et les réformes libérales et budgétaires vont être mis en oeuvre malgré tout. Certes, il y a le virus. Certes, il faut avoir peur. Certes, il faut se préserver mais, en revanche, les dirigeants ne perdent pas leurs objectifs de vue. Une misère est en train de s’installer durablement. Nous sommes au bord d’un effondrement social ou bien d’une explosion. Ou bien des deux à la fois. »

Et de dénoncer: « Nos dirigeants ont une vision de la culture purement accessoire et je vois bien que la culture en est livrée à la portion congrue. J’entendais encore ce matin, à la radio, le désarroi des jeunes et des étudiants qui ne peut conduire qu’à un dégoût démocratique dont on risque de payer, au niveau électoral, très cher l’addition avec des tentations aventuristes du côté de l’extrême droite. Ce qui s’est passé le 6 janvier dernier à Washington, l’assaut sur le Capitole, devrait nous donner à réfléchir. »