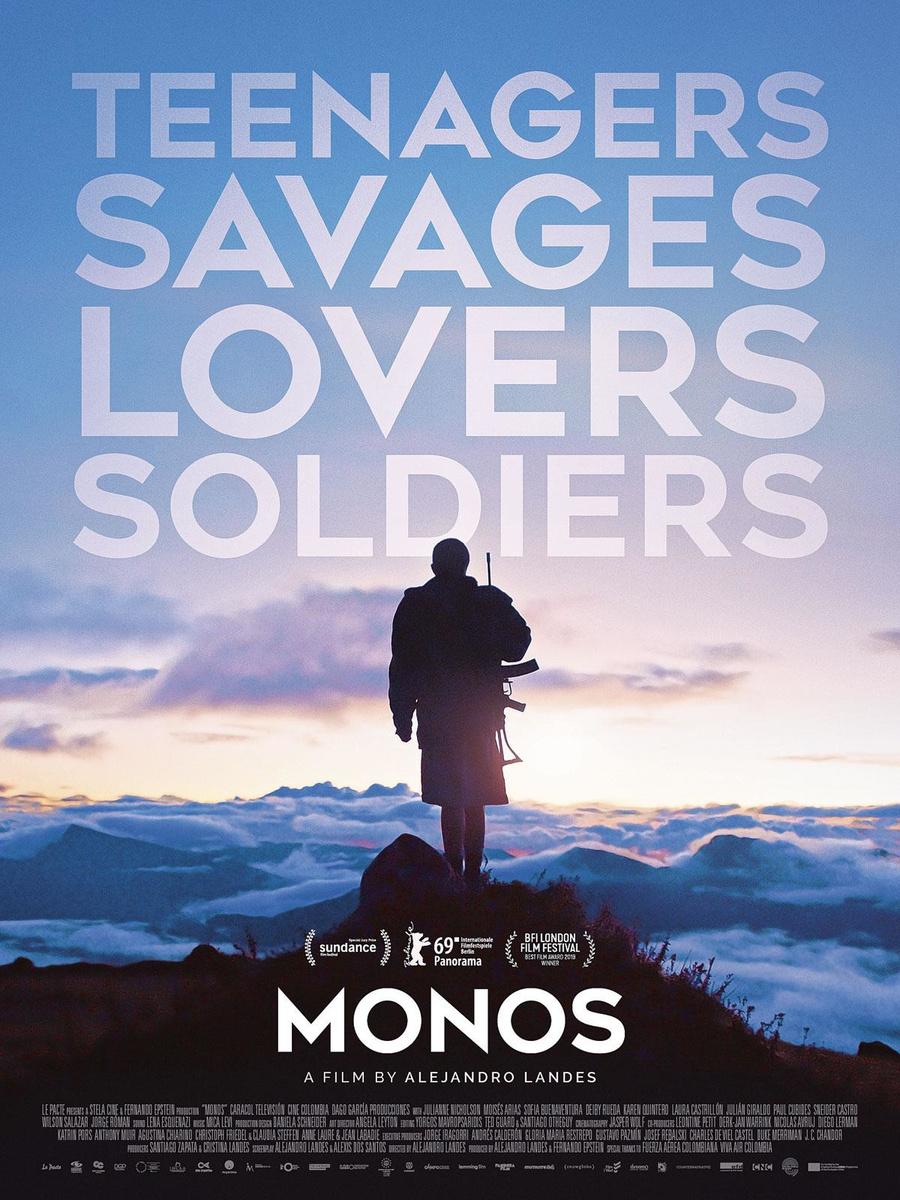

Avec Monos, le réalisateur colombo-équatorien Alejandro Landes se fend d’un stupéfiant drame psychédélique noyauté autour d’un groupe d’enfants-soldats dont le passage à l’âge adulte se fera dans la sauvagerie, la violence et le sang. Bienvenue dans la jungle…

On les appelle Loup, Rambo, Lady, Grands Pieds, Schtroumpf ou Boum Boum… Ensemble, ils forment le Monos, jeune unité armée en charge de la surveillance d’une mystérieuse otage américaine -et d’une vache, baptisée Shakira. Rivée aux visages et aux corps de ces adolescents rendus à leurs instincts les plus primaires, la suite, hallucinée, tient de la transe mythologique, de la plus authentique expérience d’immersion organique et plastique. Cinéaste de l’extrême, Alejandro Landes traque l’inattendu et ne se regarde jamais filmer: il vit son art à fond, de l’intérieur. Perché sur le toit spectral du monde avant de plonger au coeur de la luxuriante jungle colombienne, il en ramène des images brûlantes et sublimes qui semblent vouloir s’adresser à tous nos sens. Monos ne délivre pas de message, préférant enchaîner les directs à l’estomac tout en prenant soin d’arroser les rétines de miel pur. Un objet de cinéma fou, hors du temps, comme on en voit apparaître une fois toutes les 36 lunes sur les écrans, et sur lequel son réalisateur a accepté de lever un coin de voile pour nous lors de son passage au dernier festival de Gand.

Vous êtes né au Brésil, avez grandi en Équateur et étudié aux États-Unis. Quand et comment s’est manifesté votre désir de faire du cinéma?

Ma mère est colombienne et mon père équatorien, mais il se trouve qu’ils vivaient tous les deux au Brésil dans les années 70. Je suis né à São Paulo au début des années 80. La famille de ma mère a bien essayé de retourner en Colombie, dans la région de Medellín, mais c’était beaucoup trop violent à l’époque. Donc comme beaucoup de Colombiens, on a atterri à Quito, en Équateur, qui était alors une véritable terre d’exil. C’est là que j’ai été scolarisé. Enfant, je ne rêvais pas de devenir réalisateur. Pas du tout. Par contre, j’ai grandi en dévorant des films. Ils étaient mes meilleurs amis. Nous n’avions pas le câble à la maison, mais mon père avait une collection de cassettes VHS dans laquelle j’allais puiser allègrement. Des films comme Das Boot, Lawrence d’Arabie… Je les regardais en boucle, de manière obsessionnelle. C’est seulement à l’adolescence que j’ai commencé à réaliser que j’aimerais moi-même faire du cinéma.

Vous avez touché à beaucoup de domaines avant de vous lancer dans le 7e art…

C’est vrai. J’ai touché à l’architecture et puis j’ai étudié l’économie politique aux États-Unis. Ma thèse portait sur Cuba et j’ai un peu travaillé comme journaliste à Miami, puis sur une émission de télévision. Je me suis également beaucoup intéressé à la photographie, au travail de Sebastião Salgado notamment, qui a également vécu à São Paulo et étudié l’économie. J’ai aussi suivi un cours de littérature avec un professeur qui était obsédé par le travail de Luis Buñuel. C’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué. J’aime sa capacité à flirter avec les genres, mais aussi à créer des choses où la ligne est ténue entre le conscient et l’inconscient. Cette idée qui veut qu’un film est un rêve éveillé. Chez Buñuel, j’ai appris que le langage cinématographique à son meilleur est forcément onirique. Après un rêve intense, certaines choses importantes mettent du temps à se révéler à votre esprit et je pense qu’il en va de même avec les très bons films.

Monos est votre deuxième long métrage de fiction, après des débuts dans le documentaire. C’est un film très buñuelien, à bien des égards…

Oui, c’est fou parce que beaucoup de gens continuent à me dire que je suis un raconteur d’histoires. Mais je ne suis pas un raconteur d’histoires. Si je voulais raconter des histoires, je serais romancier. Pour moi, une histoire n’est qu’un moyen parmi d’autres de tendre vers une émotion. Le but de la création n’est pas de créer une histoire, mais de créer une émotion. Comme dans un rêve, à nouveau. Il y a du narratif dans les rêves, bien sûr, mais ils vont bien plus loin que la simple dimension logique. J’ai conçu Monos comme un objet destiné à exister à la lisière de la logique et du rêve. C’est-à-dire qu’il est juste suffisamment narratif pour que l’esprit logique qui s’y confronte se sente concerné, mais il travaille surtout beaucoup sur les textures, les matières, les espaces, pour s’adresser directement à l’inconscient.

Comment conçoit-on un film comme celui-là? Quel est l’élément déclencheur? Une image? Un sentiment?

Je crois que c’est un film qui est né au confluent de diverses choses: des références, des photos, des gens, l’actualité politique… Je viens d’un pays, la Colombie, qui a connu des décennies de guerre civile mais qui n’a jamais produit un bon film de guerre (sourire). Et quand je dis bon film de guerre, je veux dire un film qui s’attache à montrer quelque chose de l’ordre de l’essence de la condition humaine depuis que le monde est monde. Et puis je voulais parler de l’adolescence, parce que c’est un moment de la vie tellement intense… On y ressent toutes les choses comme dans un soap opera (sourire). Dans Monos, la guerre et l’adolescence sont des catalyseurs de la condition humaine. Aussi, en Colombie, le kidnapping est un cliché. Je voulais faire un film de kidnapping mais du point de vue des kidnappeurs, qui sont eux-mêmes kidnappés, en un sens. Le tout dans un cadre paradisiaque qui peut aussi être vécu comme un enfer. Une prison.

Monos est un film-expérience, un trip qui peut aller jusqu’à l’hypnose spectatorielle. C’est un objet très plastique dont le tournage a dû être terriblement extrême…

Terriblement. Le tournage de la première partie du film s’est déroulé dans la montagne, à quatre heures de route de Bogotá et à plus de 4.000 mètres d’altitude. Il s’agit d’un écosystème vraiment unique. Il fait très humide là-haut, et froid, et il y a peu d’oxygène… C’était vraiment très intense. Quant aux scènes de jungle, elles ont été tournées dans un canyon à cinq heures de route de Medellín. Pour arriver jusque-là, on a dû avancer sur des ânes puis des radeaux. Une famille de chercheurs d’or vivait près de l’endroit où nous avons fini par poser notre matériel, et ils nous ont aidés à apprivoiser la rivière pour les séquences très délicates que nous devions y tourner. C’est un film qui a demandé une motivation et un engagement hors du commun. Les jeunes acteurs formaient vraiment une équipe hyper soudée et surmotivée dont l’énergie a porté le tournage.

Comment avez-vous choisi ces jeunes comédiens?

Il y a eu beaucoup de castings sauvages pour les trouver. On les a repérés dans la rue, dans des écoles, dans des agences… Ensuite, nous avons beaucoup répété. Sur les 800 que nous avons rencontrés, 20 ont été sélectionnés. Nous les avons amenés dans la montagne et nous avons créé pour eux une espèce de camp d’entraînement où ils faisaient des exercices physiques pieds nus, jouaient la comédie, dansaient… À l’arrivée, nous en avons retenu huit. Je les ai vraiment choisis comme un tout, un ensemble. Pas comme des acteurs individuellement, mais dans la manière dont ils fonctionnaient entre eux. Le vrai protagoniste du film, c’est l’esprit du groupe. Et la clé, je pense, était d’arriver à recréer cet esprit de groupe sur le plateau.

Le terme Monos traduit d’ailleurs en espagnol une idée d’unité…

Monos peut signifier beaucoup de choses en fonction des endroits et des contextes dans lesquels il est utilisé. Ça peut vouloir dire « blonds » ou « mecs » ou « mignons » ou « singes »… Mais j’ai choisi le terme avant tout dans son acception d’origine. C’est-à-dire l’idée de mono comme préfixe désignant quelque chose d’unique, d’un seul tenant. Comme dans mononucléaire ou monolithique. La plus grande source de tension, dans le film, c’est le tiraillement entre l’individuel et le collectif, l’individu et le groupe. Nous sommes uniques mais nous faisons également partie d’un ensemble. Je voulais voir ce que ça impliquait très concrètement inscrit dans un cadre extrême, presque apocalyptique.

Ironiquement, le personnage désigné par le surnom Rambo dans le film est très androgyne. Certains commentateurs ont vu dans Monos une volonté de cinéma postgenriste, floutant la frontière entre le masculin et le féminin…

Oui, c’est une dimension importante dans l’univers spécifique du film, l’idée de rejeter toute conception binaire du monde. Il s’agit de dépasser les notions de bien et de mal, de gauche politique et de droite politique, de passé ou de futur, de garçon ou de fille… Je voulais contourner toute forme de classification, éviter cette facilité-là. Confronter le spectateur à quelque chose de plus trouble, de plus indéfini, de plus inconnu que ce qu’il a l’habitude de voir. Le monde d’aujourd’hui n’est pas un monde binaire. Ni moralement, ni sexuellement. Tout est une question de nuances. Et ça doit l’être aussi au cinéma. Nous ne sommes plus dans les années 90. Boys Don’t Cry, c’est terminé. On n’enlève plus son t-shirt pour dire: « Tadam! Je suis une fille! » (sourire)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Beaucoup parlent de Monos comme de la rencontre entre Apocalypse Now et Sa Majesté des mouches. Si le rapprochement avec le chef-d’oeuvre malade de Coppola a sans doute ses limites, la filiation avec le roman culte de William Golding est indéniable, jusque dans cette séquence qui cite ouvertement un moment-clé du livre, une tête de cochon mort y trônant au bout d’une pique…

Quand j’avais l’âge des protagonistes du film, j’ai lu Au coeur des ténèbres, j’ai lu Sa Majesté des mouches. Ce sont des choses que j’avais indiscutablement en tête en faisant Monos. Tout comme des images fortes du film russe Requiem pour un massacre ou du Beau travail de Claire Denis. Tout cela se retrouve assez clairement à l’écran. Mais aussi des choses plus grand public comme Platoon ou même Predator. Alors oui, bien sûr que la tête de cochon sur une pique renvoie à Sa Majesté des mouches. Évidemment. C’est littéralement Sa Majesté des mouches. Le cinéma permet ça, d’aller chercher des images pop qui charrient des symboliques très spécifiques.

Le caractère profondément immersif du film tient également beaucoup à son design sonore et à la bande-son envoûtante de Mica Levi…

Tout à fait. Elle oscille entre sifflements vacillants et grosses montées d’électro. C’est tout à fait raccord avec l’esthétique à la fois minimaliste et monumentale de Monos. J’étais très fan de la BO que Mica avait composée pour le film Under the Skin. J’aime particulièrement le fait qu’elle possède une solide formation classique mais s’autorise, à partir de là, à créer aussi des choses très pop. J’apprécie beaucoup cette liberté-là. Ce qu’elle a fait sur Monos est très différent de ce qu’elle a pu faire sur le Jackie de Pablo Larraín, par exemple. Il y a assez peu de musique dans le film, à vrai dire. J’y suis très sensible mais je pense qu’elle doit être utilisée avec parcimonie et dans un but très précis au cinéma. La musique de Mica a beaucoup de personnalité et contribue à créer un sentiment d’atemporalité.

Monos. D’Alejandro Landes. Avec Sofía Buenaventura, Moisés Arias, Julianne Nicholson. 1h43. Sortie: 01/07. ****(*)