L’acteur chrétien Michael Lonsdale explique sa proximité avec le vrai Luc, ce moine médecin de la communauté Tibéhirine, qu’il interprète dans Des hommes et des dieux.

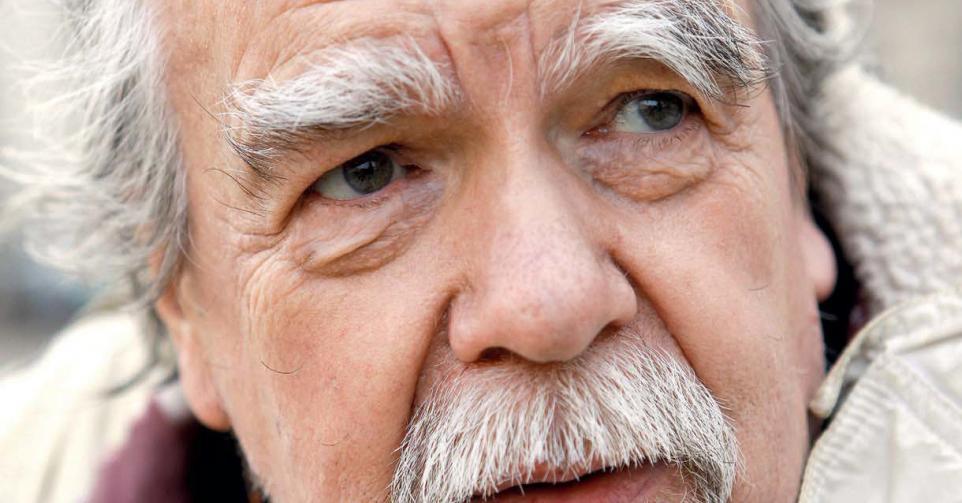

Inoubliable abbé obscurantiste dans Le Nom de la rose, ennemi juré de James Bond dans Moonraker, Michael Lonsdale est un acteur aussi impressionnant que déroutant, un homme incontestablement porteur de mystère. Non par ce qu’il cache, mais par ce qui l’éclaire. Doté d’une nature qui s’épanouit dans le temps, il présente une filmographie impressionnante et d’une vaste palette de rôles qui font de lui l’aristocrate anachorète du cinéma français. Son oeuvre culmine avec Des hommes et des dieux, film dans lequel, à près de 80 ans, il interprète de manière bouleversante le personnage de Luc, le moine médecin de la communauté de Tibéhirine et qui lui a rapporté le César du meilleur second rôle.

Le pape Benoît XVI publie le second tome de son livre consacré à Jésus de Nazareth. Qu’en avez-vous pensé?

Je l’ai découvert avec beaucoup d’intérêt. C’est une oeuvre très solide et une lecture exigeante. Moi qui n’ai pas un regard d’exégète, j’ai été touché que le Saint-Père aborde la période qui s’étend de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, qui est le thème auquel je suis le plus sensible.

Etes-vous attiré par la théologie?

Pas vraiment, j’ai une approche de la foi bien plus « vécue » que théorique. Je n’ai jamais été un élève très brillant à l’école et je n’étais guère à l’aise avec la philosophie ou la spéculation intellectuelle en général. Pour la même raison, je trouvais les mathématiques impossibles à saisir, je les subissais comme une torture. Quand j’étais petit, il m’est arrivé d’en pleurer. Je ne comprenais pas les fractions et je demandais à ma mère de me les expliquer: elle me montrait un gâteau et parvenait à m’éclairer en le coupant en plusieurs parts. Il me fallait absolument visualiser ce qui était abstrait. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai gardé une horreur de tout ce qui est géométrique. Les jardins à la française m’ennuient à mourir, même la peinture de Mondrian ou celle de Rothko me semblent être des figures géométriques colorées; on peut multiplier ce genre de figures à l’infini, cela ne correspond à rien pour moi.

Pourtant, la foi, c’est abstrait…

Non, c’est un sentiment qui habite notre intériorité, et, dans mon cas, il a accompagné toute une vie. La foi est liée à ma vie, à mon entourage familial et affectif. Même si mon père, né protestant, ne parlait jamais de religion, ma mère, elle, s’est toujours montrée ouverte à la foi. Dès mon plus jeune âge, elle m’avait donné un livre, The Life of Jesus, qui m’avait beaucoup plu et que j’ai toujours. Mes premiers émois datent de la période où nous vivions au Maroc, dans l’appartement d’un des neveux de la femme que Charles de Foucauld avait tant aimée. Dans ce lieu, il y avait beaucoup de livres, parlant de Thérèse de Lisieux ou de saint François d’Assise, dont le propriétaire voulait se séparer. J’avais alors 8 ou 9 ans et, spontanément, je n’ai pas voulu voir partir tout ce fonds; j’en ai donc hérité et j’ai constitué mon petit trésor sacré, plein d’images pieuses auxquelles j’étais très attaché.

Comment a évolué ensuite votre sentiment religieux?

J’allais régulièrement à la messe avec une amie de ma mère, le dimanche, dans la cathédrale de Rabat. Je me posais constamment des questions. Un jour, à force d’entendre « Alléluia » j’ai demandé à la dame qui m’accompagnait: « Luia, c’est qui? » C’est vous dire si j’étais doué. Mon cheminement spirituel a vraiment commencé grâce à un musulman, un antiquaire de Fès, qui avait été engagé pour jouer dans un film. Il avait une belle prestance et, avec d’autres jeunes, nous nous retrouvions autour de lui pour parler de Dieu. J’aimais bien sa façon d’évoquer ce sujet, il m’impressionnait, au point que j’ai songé à un moment devenir musulman.

Pourtant, vous êtes diablement chrétien…

Après la guerre, mes parents se sont séparés et j’ai vécu dans ma famille maternelle, que je connaissais très peu. J’ai été soudain plongé dans un milieu très cultivé. Une de mes tantes avait épousé Marcel Arland, Prix Goncourt 1929, qui était un des piliers, avec Jean Paulhan, de la maison Gallimard. Il s’est vite aperçu de mon inculture et m’a conseillé de lire toute une série de livres. Chateaubriand, Stendhal… j’ai dévoré ces lectures. Terrorisé par Paris, que je trouvais abominable, triste et noire, j’ai cultivé grâce à l’art l’évasion intérieure. J’ai été très favorisé par mon entourage familial, qui m’a permis d’approcher la peinture, la création, les artistes. J’ai notamment fréquenté les Ateliers d’art sacré, fondés par Maurice Denis, place de Furstenberg, dans l’ancien atelier de Delacroix. C’est là que j’ai rencontré un père dominicain qui m’a pris sous son aile avant de me proposer de me faire baptiser, à l’âge de 20 ans.

Avez-vous associé la beauté et la foi dans l’accomplissement de votre carrière?

Oui, et cela m’a aidé tout au long de ma vie d’acteur. Au départ, c’est le père Carré, qui était aumônier des artistes, qui m’a recommandé d’aller suivre les cours de Tania Balachova. J’y ai véritablement pris mon envol. Auprès de cette femme remarquable, pédagogue exemplaire, intelligente, amoureuse de ses élèves, j’ai pu sortir de ma timidité. Alors que j’avais peur de tout et que j’étais plein d’inhibition, elle m’a fait éclore dans une pépinière de talents (Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant, Delphine Seyrig, Antoine Vitez…). On faisait parfois des choses bizarres, mais on apprenait à se libérer. Tania disait: « Allez, roulez-vous par terre et puis dites-moi du Marivaux ». Cela scandalisait les puristes de la perruque et de l’éventail, mais je lui dois tout. Elle m’a forcé, menacé, pour faire sortir de moi de la violence que je ne voulais pas donner. Tandis que je préférais Feydeau et les choses drôles, elle m’obligeait à m’énerver en interprétant la colère d’Alceste. Comme je n’y parvenais toujours pas, elle a employé un jour les grands moyens: « Montrez-moi que vous pouvez être violent, sans quoi je ne pourrai pas vous garder dans le cours ». J’ai senti un froid glacial descendre le long de ma colonne vertébrale et j’ai donné la réplique dans un tel élan de fureur que j’en ai cassé une chaise. J’ai fini exténué, et Tania m’a alors déclaré: « Comédien vous êtes, sans quoi vous ne seriez pas là, mais il faut que vous acceptiez d’interpréter tous les sentiments humains, du plus terrible au plus tendre ». Et elle a ajouté: « Vous ne ferez pas grand-chose avant l’âge de 30 ans parce que vous n’êtes ni français ni anglais, il est difficile de vous définir. Vous êtes peut-être belge? » Elle voulait dire que j’étais un peu ailleurs et elle avait raison. C’est effectivement vers 30 ans que j’ai commencé à avoir du choix dans mes rôles. Et surtout un plaisir croissant. Le dominicain qui m’avait conseillé le baptême m’avait confié une grande vérité: « Vous direz au public des choses que vous ne pourrez dire à personne dans votre vie ». Je n’ai jamais oublié cette phrase.

La foi n’est-elle pas un handicap dans un milieu réputé libertaire?

Pas du tout. On trouve dans le cinéma des gens formidables, parmi lesquels beaucoup de croyants. Simplement, ils ne le montrent pas forcément. Catherine Salviat, Michel Etcheverry, Michel Serrault ou, plus tradi, Jacques Dufilho… il y a eu de nombreux acteurs chrétiens, surtout à la Comédie-Française. Mais il est certain qu’il a régné sur les comédiens une sorte d’autorité intellectuelle de la gauche, ce qui n’a guère incité les croyants à se déclarer comme tels car ils craignaient d’être mis à l’écart. D’une manière générale, il valait mieux ne pas faire état de ses convictions religieuses afin de ne provoquer personne.

Quand vous repensez à votre carrière, du rôle du méchant dans un James Bond (Moonraker) en passant par Le Nom de la rose, quel est votre sentiment?

J’ai la sensation d’être assez anglais. Pouvoir jouer tous les rôles est une façon d’appréhender la vie dans toutes ses facettes, comme l’ont montré les grands acteurs britanniques tels que Laurence Olivier. La perception française est au fond plus portée vers l’acteur culte, unidimensionnel et indépassable: vous n’imaginez pas Gabin jouer Feydeau, par exemple. Personnellement, je n’ai jamais été aussi heureux que lorsque j’interprétais des rôles inattendus, innovants.

Pourquoi, au fond, avoir voulu devenir comédien?

J’ai déjà réfléchi à cette question. Je crois que c’est pour continuer à jouer. Quand vous êtes enfant, vous aimez que l’on vous raconte des histoires. Chez moi, peut-être que cette envie s’est prolongée jusqu’à aujourd’hui. Jouer est une façon d’échapper à moi-même. J’ai été un enfant adultérin, comme on disait à l’époque: ma mère est partie avec un autre homme alors qu’elle était mariée. Mon grand-père maternel était un enfant naturel, de même que mon arrière-grand-père: trois générations. On m’a caché pendant longtemps, c’était la honte de la famille. Comme les enfants ressentent tout, il est possible que j’aie voulu montrer depuis que j’existais malgré tout. J’ai besoin d’être sous le soleil, d’attirer l’attention pour compenser le fait que je n’y ai pas eu droit dans mon enfance.

C’est un besoin d’amour…

Oui, sans doute.

Avez-vous eu une jeunesse heureuse?

Jusqu’à l’âge de 40 ans, tout allait bien. Puis, en l’espace d’une année, j’ai perdu ma mère, ma tante, mon oncle, ma marraine, d’autres proches. J’ai alors plongé dans une sorte de désert de tristesse. J’étais désespéré. J’ai seulement eu la force de dire: « Seigneur, sauve-moi parce que je ne sais pas si je vais continuer à vivre ». La réponse est venue de mon parrain, qui passait par hasard à Paris. Voyant mon état, il m’a emmené à Saint-François-Xavier. Là, j’ai découvert une assemblée de 300 personnes, des gens joyeux qui levaient les mains en partageant une merveilleuse allégresse. J’ai été bouleversé par leur communion dans l’Esprit-Saint. Je suis né le jour de la Pentecôte, et l’idée de l’Esprit a toujours engendré en moi une émotion sublime. J’ai été porté au plus haut par ce spectacle, mais je ne suis pas pour autant entré dans cette communauté charismatique, parce que je ne partage vraiment pas leur goût artistique.

Le rôle du moine médecin de Tibéhirine, Luc, que vous incarnez dans le film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux, est-il une sorte de consécration?

C’est Luc qui est troublant, pas moi. Il est le magnifique exemple d’une vie donnée pour les autres. Je n’ai pas eu l’impression de jouer: j’ai vécu. Luc était là, tout le temps, il m’a prêté son esprit pour interpréter le rôle. Il guidait mes paroles. Juste avant de tourner la scène dans laquelle la petite Algérienne me pose des questions sur la vie et l’amour, Xavier Beauvois est venu me voir en me disant qu’il n’était pas content de son texte. Il m’a demandé d’improviser. J’ai donc donné libre cours à ma voix, et les mots sont venus tout seuls. J’ai parlé au nom de Luc. Je pense qu’il n’aurait pas renié mes propos, mais je ne les avais pas médités. Je n’ai pas du tout réfléchi. Et, si l’inspiration spontanée m’a amené à parler de l’amour, c’est parce que je savais que Luc avait écrit de très belles pages à ce sujet.

Vous improvisez souvent?

J’avais pris des cours dans le temps, et ils m’ont bien servi car je pratique l’improvisation sans crainte. Lorsqu’on me demande comment je travaille mes rôles, je réponds toujours que je ne les travaille jamais. Ce n’est pas pour moi une construction, c’est une évidence, un acte instantané; au moment de jouer, ça vient.

L’autre scène bouleversante du film est le dernier repas des moines, une sainte cène…

Oui. Là on a fait beaucoup de prises. Quelque chose de très fort s’est passé entre nous pendant que la cassette diffusait Tchaïkovski. Luc aimait beaucoup la musique. Il avait souhaité que l’on écrive sur sa tombe un vers de Piaf: « Je ne regrette rien ». Il avait beaucoup d’humour et, même quand il était épuisé, il lisait tous les soirs quelques pages avant de s’endormir. Souvent des auteurs qui pourfendaient l’Eglise.

Finalement, le rôle de Luc est venu compléter votre itinéraire spirituel…

J’ai peut-être dit dans le film ce que je pense au fond de moi, car il est vrai que la parole « Aimez-vous les uns les autres » a toujours provoqué chez moi une immense admiration. C’est un programme tellement immense, infini. Avec les charismatiques, je suis arrivé à m’intéresser énormément à l’homme en tant que créature de Dieu, digne d’un respect infini. Avant de les rencontrer, je jugeais très facilement les autres. J’ai appris à comprendre davantage et à ne plus dire du mal de mes semblables. On peut condamner les actes commis par quelqu’un, mais un chrétien ne doit pas dire du mal d’une personne.

Ce n’est pas facile tous les jours…

Il faut y travailler. Je découvre tout le temps que cette vérité est à approfondir, c’est un but vers lequel il faut tendre. Et, pour y parvenir, je ne connais rien de plus fort que les paroles du Christ. Ce sont mes seules références.

N’êtes-vous pas lassé du rôle de « bon berger » que l’on vous fait jouer depuis la sortie du film?

Non, cela peut renseigner les gens. Mon père spirituel disait: « Tout le monde joue un rôle. Le problème, c’est de bien le jouer ».

Vous ne vous sentez pas pris en otage ni dans une figure imposée?

Non, pourquoi? Faire voir la bonté, ce monde en a grand besoin. Si l’on croit que la foi est un trésor, alors il ne faut pas le garder pour soi. Si l’on croit un tant soit peu transmettre quelque chose qui éclaire, il n’y a pas de raison d’hésiter. J’ai l’impression d’apporter un témoignage utile. J’ai l’impression d’être plus heureux aujourd’hui que jamais. Je pensais qu’à 80 ans j’en aurais assez de bouger. Mais en fait non. Je continue parce que je peux maintenant le faire avec une grande paix. On me demande énormément de conférences, débats, présences diverses. Je refuse certaines interventions et j’en accepte beaucoup d’autres. Mais je veille toujours à ne pas trop parler du film en dehors du film.

Qu’est-ce que cette quête dit de notre société actuelle?

C’est une preuve de résistance à ce monde qui fait peur par sa rapidité, par son avidité à consommer, par son agitation.

Et la célébrité, comment la vivez-vous?

On voit aujourd’hui tellement de gens célèbres que ça ne me tracasse pas. Les gens recherchent la célébrité parce qu’ils y voient un moyen de se sécuriser. Dans les foules anonymes de nos grandes villes, dans ces immeubles immenses où les populations s’entassent, nombreux sont ceux qui ont l’impression de ne pas exister. Les gens n’ont pas de place pour eux, les gosses descendent dans la rue pour respirer parce qu’ils n’ont pas d’espace. On n’est rien au milieu d’un tas de personnes qui ont, hélas, l’impression de n’être rien, et le sentiment d’injustice envahit chacun. Alors on essaie par tous les moyens d’être quelque chose. L’anonymat est une forme de détresse. L’être humain a besoin d’être aimé, connu et reconnu.

Entretien: Christian Makarian

Bio express

24 mai 1931 Naissance à Paris.

1939 Installation familiale au Maroc.

1947 Retour en France.

1955 Première pièce de théâtre, Pour le meilleur ou le pire.

1956 Premier film, C’est arrivé à Aden.

1996 Nomination au césar du meilleur acteur dans un second rôle pour Nelly et Monsieur Arnaud.

2011 César du meilleur acteur dans un second rôle pour Des hommes et des dieux.