Longtemps méprisée par les acteurs traditionnels de l’art qui en redoutent l’immatérialité, la création digitale s’est offert en 2021 une visibilité inédite par le biais d’enchères tonitruantes. Cette pluie d’argent pose question: faut-il jeter le bébé NFT avec l’eau du bain numérique?

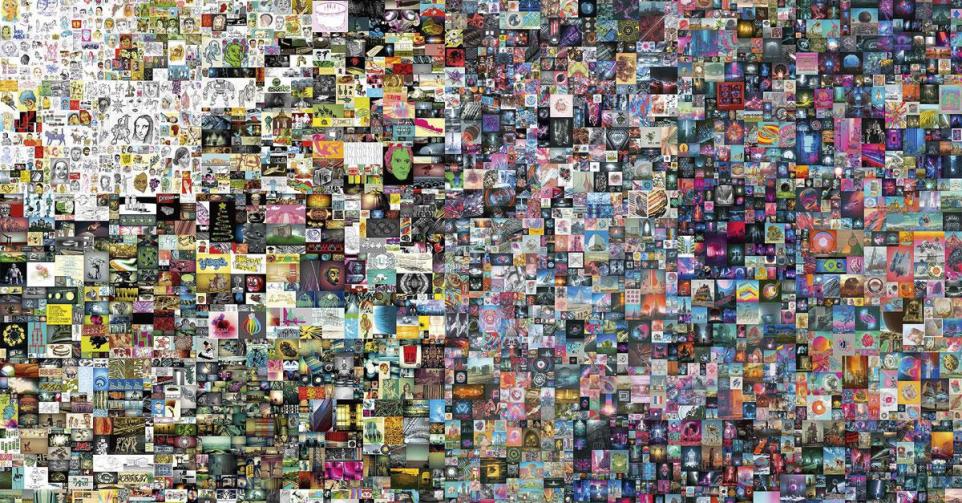

« Holy fuck. » Lâché via iPhone sur Twitter le 11 mars 2021, à 16h42 pour être précis. Le moins que l’on puisse dire est que la grossièreté du message de Mike Winkelmann était à la hauteur de la surprise générale. Mike Winkelmann? Cet artiste numérique américain, né en 1981, désormais plus connu sous le nom de Beeple, est entré quasi du jour au lendemain dans le top 3 des artistes vivants les plus chers au monde, juste derrière Jeff Koons et David Hockney. Petit rappel des faits. Jusqu’à la date fatidique de son tweet, l’intéressé est un « digital artist » anonyme qui végète dans les limbes du Web, écoulant ses créations au tarif modeste de 100 dollars. Que s’est-il passé? Ce natif de Fond du Lac, dans le Wisconsin, a eu le flair d’adosser ses oeuvres, comme d’autres le font depuis 2017, à des certificats numériques appelés NFT, une manoeuvre subtile qui lui a permis de pousser les portes d’un univers présenté aujourd’hui comme un nouvel eldorado spéculatif, le crypto-art. Il n’en fallait pas davantage pour que s’embrase une flopée de néocollectionneurs, sans doute échauffés par un monde mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire et portés à ébullition par les promesses sonnantes et trébuchantes d’une première oeuvre du même auteur vendue trois semaines plus tôt (Crossroads, 6,6 millions de dollars sur la plateforme Gateway). Il faut dire que, gonflé à bloc, le marché ne s’était pas privé d’envoyer les signes susceptibles de mener les acheteurs potentiels vers l’acquisition délirante. Le plus petit d’entre eux ne résidant sûrement pas le fait que la vénérable maison Christie’s se chargeait d’assurer la vente aux enchères de Everydays: the First 5000 Days, un collage de 5.000 images numériques vectorielles, compilant des personnages de la pop culture. Conçu en 2007 à la souris et à la main, l’assemblage chronologique signé Beeple était proposé en format 21.069 x 21.069 pixels. Le tout pour un scénario surréaliste déroulé en 15 jours. Initialement mis en vente à 100 euros, le fichier a atteint 2,4 millions de dollars en… quelques heures. Un « mooning », comme disent les boursicoteurs, en référence à une envolée des prix semblable au décollage d’une fusée vers la Lune, qui a poussé Noah Davis, expert auprès de la célèbre maison de vente basée à Londres, à se départir de son flegme pour acclamer le « territoire inconnu » qui s’ouvrait sous ses pieds. L’homme n’était pas au bout de ses surprises. Quelques jours plus tard le marteau de l’adjudication s’abattait sur un montant hallucinant: 69,3 millions de dollars.

Complètement token

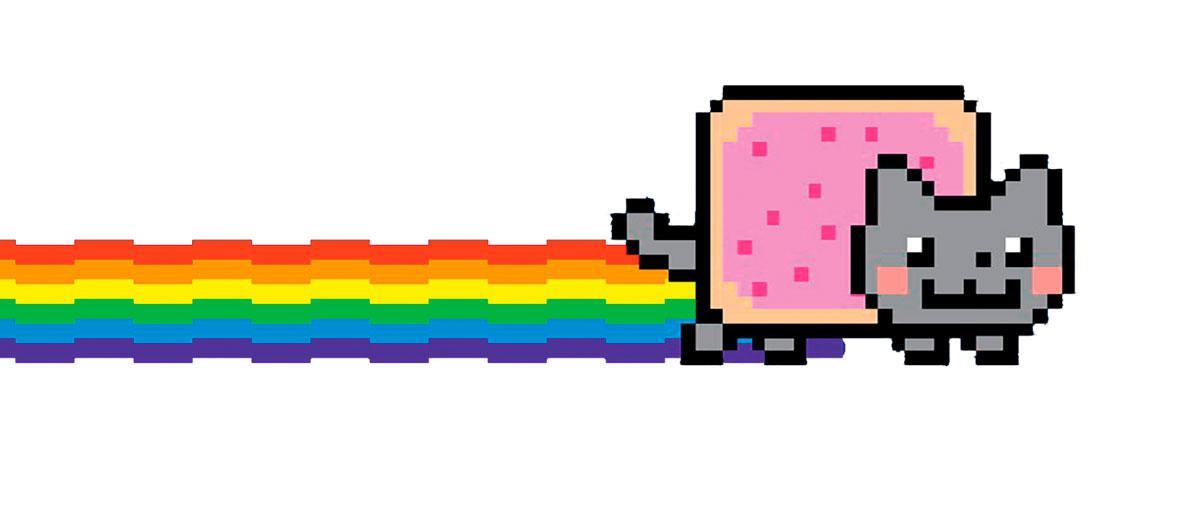

Le mois de mars 2021, mais également celui de février, ont fait place à d’autres temps forts cryptés d’un acabit similaire, même s’ils se sont avérés un peu moins spectaculaires. Quatre jours après la Saint-Valentin, un « mème », peut-être le plus célèbre de la culture numérique mondiale, mettait le feu aux poudres. Il s’agissait du fameux Nyan Cat, image virale de 2011 portant la patte de Chris Torres. Ce félin pixélisé et comme propulsé par un arc-en-ciel s’envolait, au figuré cette fois, à la faveur d’un achat d’un peu plus de 500.000 euros (une transaction originellement réalisée par le biais d’ethereum (ETH), seconde cryptomonnaie en importance après le bitcoin).

Début mars, symbole fort, un collectif du nom de Burnt Banksy brûlait Morons, une gravure du célèbre street artist né à Bristol, non sans l’avoir « tokenisée » préalablement, comprendre transformée en actif numérique de type NFT. Vendue 269,69 ETH, soit un peu moins de 400.000 dollars, cette digitalisation clamait haut et fort l’avènement d’une nouvelle façon d’échanger et de consommer.

Fin août 2021, le site de Courrier International s’arrêtait, quant à lui, sur le cas de Benyamin Ahmed, un jeune Britannique de 12 ans, ayant gagné près de 340.000 euros en vendant sous forme de jeton 3.350 dessins digitaux de baleines « largement inspirées du jeu vidéo Minecraft« .

L’anecdote en rappelle une autre, remontant, celle-là, à l’alpha du phénomène, lorsque le collectif Larva Labs lança 10.000 visages de CryptoPunks réalisés par ordinateur. C’était en 2017 et l’un de ces avatars avait déjà défrayé la chronique en étant échangé pour 7,57 millions de dollars.

A force d’enchères tonitruantes, après de longues années de mépris et de scepticisme, le monde de l’art ne pouvait faire autrement que se mettre à considérer les chiffres du phénomène. Ceux-ci sont sans ambiguïté: de 2018 à 2020, les transactions liées à des NFT sont passées de quelque 36 millions d’euros à environ 300 millions d’euros, du moins si l’on en croit les chiffres avancés par le quotidien français Les Echos (1). Et 2021? C’est l’envolée, du moins au premier trimestre. Trois cent quarante millions d’euros pour les seuls mois de janvier et février d’après une estimation des analystes de L’Atelier BNP Paribas. Dans un communiqué de presse rédigé après la déflagration Beeple, la société Christie’s, encore elle, a fait mention d’un « point d’inflexion historique » sur le marché de l’art. On l’aura compris, les têtes se sont mises à tourner. On y reviendra plus tard.

Expliquons d’abord les NFT, dont on a trop longtemps retardé la définition. Pour cause, cette technologie est aussi abstraite que compliquée. Sur son fil d’actualité Facebook, Yann Minh, entre autres artiste hacker et cyberpunk, se fend d’un commentaire non dépourvu d’utilité: « Pour comprendre les NFT et aussi les cryptomonnaies, il faut mettre sa rationalité entre parenthèses… C’est comme un jeu vidéo… Il n’y a pas vraiment de logique, ça fonctionne parce qu’il y a plusieurs millions de joueurs. » Pas faux. Cela dit, pour mieux saisir les contours de ces jetons nés dans la foulée des bitcoins et des conséquences du krach financier de 2008, celui-là même qui a poussé des experts libertaires du codage à dessiner un cybersystème dans lequel la vie privée serait respectée, le mieux est de recourir à un spécialiste. Ainsi d’Yves Bernard, curateur et spécialiste en arts et cultures numériques qui observe le monde numérique depuis plus de trente ans. « Dans le cas du crypto-art, un NFT (« Non-Fungible Token », en français « jeton non fongible ») est un certificat numérique unique sur Internet prouvant la propriété d’une oeuvre numérique. Plus techniquement, l’oeuvre en question est un fichier (image, vidéo, voire du data et du code) qui, comme tout fichier numérique, peut être reproduit indéfiniment et dont de nombreuses copies sont accessibles en ligne par tout un chacun. Le NFT authentifie le propriétaire unique du contenu de ce fichier (une séquence de bits) par une signature électronique (un hash unique pour ce contenu) qui est enregistrée dans un blockchain, un grand registre en ligne sécurisé et distribué sur le réseau à l’instar des cryptomonnaies comme le bitcoin ou l’ethereum. Il faut bien comprendre qu’un NFT ne contient pas l’oeuvre ou son fichier numérique, il encapsule uniquement la signature du contenu digital de celle-ci », détaille le fondateur du centre des arts numériques et technologiques iMAL, qui en a récemment quitté la direction. On notera que les NFT ne s’appliquent pas qu’à l’art digital, ils permettent également d’authentifier et de commercialiser tout ce que l’on peut imaginer mettre en circulation de manière numérique ou réelle – un billet pour un match de foot, un tweet, un clip de quelques secondes montrant un panier spectaculaire réalisé par le basketteur américain LeBron James, un roman, une oeuvre d’art physique pouvant être revendue sans jamais quitter un port franc ou encore l’acte de propriété d’un bien immobilier. Bienvenue dans un monde où tout peut être tokenisé.

Remise en question

Face aux toutes nouvelles dimensions de l’iceberg crypto-art, tout opérateur, qu’il s’agisse d’un conservateur de musée ou d’un curateur, est désormais sommé de se positionner. Les discours ont été nombreux, depuis celui qui consiste à balayer cette réalité du revers de la main en raison des oeuvres adulescentes générées par ce mouvement, jusqu’à l’opportunisme le plus flagrant. Qu’il s’agisse du retournement de veste des galeries passées sans transition de l’arrêt sur image OVR (« online viewing room » qui désigne les expositions en ligne) à la spirale NFT, ou du cas, bien plus offensif, du British Museum qui, en parallèle à la grande exposition que l’institution londonienne consacre à Hokusai, a commercialisé récemment 200 NFT liés à des oeuvres de l’auteur de La Grande Vague de Kanagawa. Des NFT comme on fait des mugs? Pourquoi pas. Il reste que d’autres commentateurs ont vu plus large, par-delà la forme naïve des oeuvres vendues avec fracas, comprenant que derrière le spectacle se cachait peut-être un nouvel écosystème artistique répondant en tout point aux objectifs de la finance décentralisée (DeFi), architecture qui entend dépasser les systèmes financiers traditionnels au profit d’échanges peer-to-peer (de particulier à particulier) soutenus par des technologies adossées à la blockchain.

Les caractéristiques de ce nouveau modèle? D’abord, la possibilité pour l’art numérique de renouer avec la valeur grâce aux NFT qui réintroduisent de l’unicité, voire de l’aura comme l’aurait écrit le philosophe Walter Benjamin, ce qui n’a pas son pareil pour rassurer les collectionneurs, à l’intérieur d’un système émoussé par la copie et la reproduction technologique. Il est également question d’une promesse d’horizontalité des échanges au sein de laquelle les créateurs reprendraient la main sur des oeuvres opacifiées par l’intervention des galeries et autres intermédiaires.

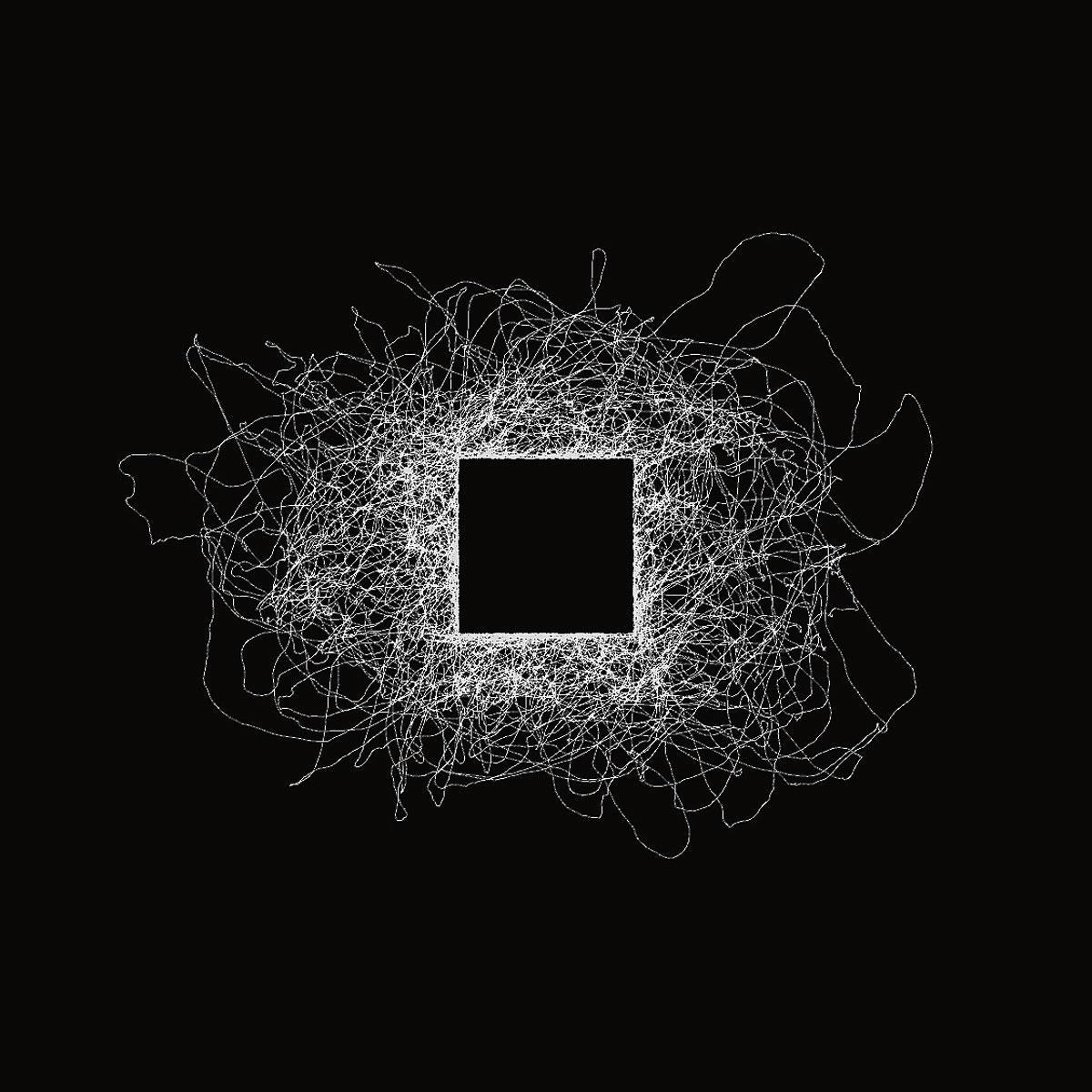

Cette réappropriation, le Français Antoine Schmitt en a fait l’expérience. Cet ingénieur passé par la Silicon Valley est aujourd’hui un artiste numérique coté représenté par la galerie Charlot, à Paris. Intrigué par la déferlante des NFT, ce programmeur spécialisé en intelligence artificielle a voulu « comprendre le système » en mettant les mains dans le cambouis du crypto-art. Pour ce faire, il a suivi toute la procédure, depuis la création d’un « wallet » pour conserver ses actifs, jusqu’à l’inscription sur une plateforme pour publier ses oeuvres accolées à des jetons non fongibles. Il commente: « Je me suis rendu compte que l’avantage de s’adresser en direct aux acheteurs potentiels se transformait vite en désavantage. Il faut être très actif sur Twitter pour vendre, créer en permanence de la visibilité et, surtout, savoir se vendre. On fait en permanence du marketing de soi. Personnellement, j’en suis très vite venu à regretter ma galerie. » Ce qui peut s’apparenter à une sorte d’ubérisation du métier d’artiste, Antoine Schmitt ne l’a pas pour autant abandonné. En cause, la présence des « smart contracts », ces « contrats intelligents », qui bornent la blockchain. « Ces petits programmes ne se contentent pas de gérer une transaction à votre place. Fonctionnant sur un mode logique de type « si-alors », ils sont garants d’une sorte de droit de suite qui veut qu’à chaque revente, 10% soient reversés à l’artiste. C’est profitable à titre personnel mais on peut imaginer des possibilités plus large de contrats de ce type ouvrant sur un système d’économie solidaire. Ce serait une façon de passer du Web 2.0, dans lequel les richesses sont concentrées dans les mains des GAFAM, à un réseau plus juste », précise celui qui a également conçu des objets intelligents.

De son côté, Yves Bernard, qui est également professeur à l’ERG (Bruxelles) et ARTS2 (Mons), ne cache pas observer ce nouveau marché de l’art digital « avec grande prudence », tout comme Jean-Jacques Quisquater, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain et spécialiste en cryptographie reconnu mondialement, qui insiste sur le fait que les NFT et autres « smart contracts » dépendent de sociétés tierces, soit autant d’intermédiaires qui ne sont pas à l’abri de commettre des erreurs. « Penser que l’on s’en remet à un cadre purement mathématique exempt de défaillances humaines est naïf », assure l’universitaire. Sans oublier un « détail » qu’Yves Bernard ne laisse pas passer: l’impact environnemental. Il développe: « Les NFT utilisent une technologie de blockchain similaire aux cryptomonnaies. Celles-ci assurent un travail de mining (NDLR: « exploration de données ») par l’intermédiaire de fermes de serveurs énergivores. C’est aujourd’hui connu, dénoncé et, même si de nouveaux algorithmes de certification apparaissent, le problème est bien là énorme, et tant qu’il ne sera pas résolu, beaucoup d’artistes et de collectionneurs se refuseront à les utiliser. » Autant de nuances qui confirment que ce secteur en pleine émergence ne nous apprend pas encore s’il est une véritable révolution ou un simple effet de mode voué aux oubliettes du cyberespace.

(1) Martine Robert, « Grâce à la blockchain, l’art numérique prend son envol », Les Echos, 20 mars 2021.