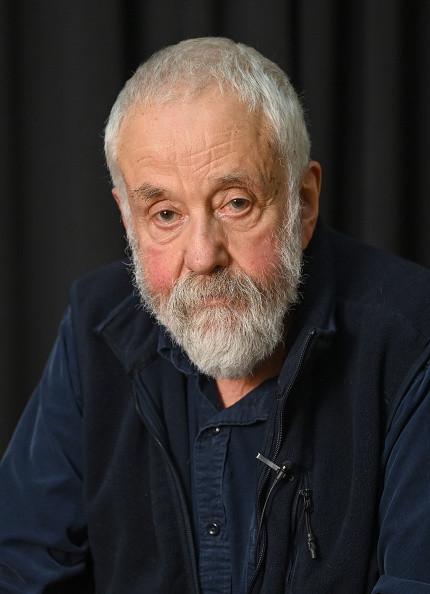

A 82 ans, Mike Leigh revient à son réalisme social subtil et perturbateur dans Deux sœurs.

Quand on évoque Mike Leigh, on pense immédiatement humour grinçant, observations acérées et personnages aussi tragiques qu’attachants. A 82 ans, le maître britannique du kitchen sink drama n’a rien perdu de sa verve de chroniqueur de la classe ouvrière. La preuve avec Hard Truths, son premier film ancré dans le présent depuis Another Year (2010). Après les détours historiques de Mr. Turner (2014) et Peterloo (2018), le lauréat de la Palme d’or et du Lion d’or revient à son style de prédilection: un réalisme social subtil et perturbateur, où les existences des gens ordinaires ne suivent pas un canevas narratif rigide, mais évoluent de manière organique –quitte à dérailler– à travers des dialogues, des regards et les aspérités des interactions du quotidien.

Comme toujours, le réalisateur a façonné son récit grâce à de longues sessions d’improvisation avec ses acteurs. Cette fois, il met en scène Pansy (Marianne Jean-Baptiste), une femme au foyer aigrie retranchée dans une maison impeccablement entretenue où même son mari effacé et son fils adulte se sentent comme des intrus. Chantelle (Michele Austin), sa sœur cadette, est son exact opposé: coiffeuse au grand cœur, elle trouve du réconfort auprès de son entourage. Si les deux femmes partagent une histoire familiale commune, leurs chemins et leurs visions du monde sont diamétralement opposés. Tandis que Chantelle embrasse la vie avec générosité, Pansy s’enferme dans le ressentiment et les reproches, jusqu’à ce qu’une dépression menace –non seulement elle-même, mais aussi ceux qui, jour après jour, subissent ses crises de colère.

Avec une précision implacable, Mike Leigh observe comment ces deux mondes s’entrechoquent, comment les maisons de banlieue peuvent être à la fois des refuges sécurisants et des prisons oppressantes, comment de petits gestes –un sourire, un regard désapprobateur, une peau de banane jetée négligemment– révèlent la dynamique sous-jacente et souvent chargée des relations familiales. Ceux qui pensaient le voir raccrocher la caméra après l’échec (injuste) de Peterloo –une épopée historique et politique sur l’insurrection ouvrière du même nom en 1819– se trompaient. «Je continue tant que je le peux», affirme-t-il avec détermination. Et malgré la disparition, en octobre dernier, de Dick Pope, son fidèle directeur de la photographie, avec qui il a signé High Hopes (1988), Naked (1993), Secrets & Lies (1996), Vera Drake (2004) et, aujourd’hui, Hard Truths. «L’âge influence-t-il mes films? Non. Ma mobilité? Absolument. J’ai une maladie musculaire. Ça rend certaines choses plus difficiles. Mais des jeunes autour de moi m’aident.»

Hard Truths est votre premier film depuis le Brexit et la crise du Covid, qui ont d’ailleurs causé plusieurs reports du tournage. Ces événements ont-il influencé votre regard sur le monde?

Je n’ai jamais pensé, en réalisant ce film «voilà un film post-Brexit ou post-pandémie». Mes films parlent des gens. Et les problèmes des gens ne changent pas à cause d’un référendum ou d’un virus. Que des éléments actuels transparaissent occasionnellement dans le film –comme cette obsession du nettoyage excessif– me semble logique, mais anecdotique. Les détails du quotidien évoluent, c’est tout.

«Les plateformes de streaming veulent tout contrôler. Mon principe, c’est: pas de scénario, pas de casting défini, ne vous en mêlez pas.»

Où puisez-vous vos sujets?

Partout. Je fais souvent de longues promenades dans Londres, et il n’y a pas une rue sans que je voie une potentielle histoire de film. Je ne suis pas un réalisateur en quête de rebondissements extraordinaires ou de coups de théâtre spectaculaires. Je fais des films sur les gens. Sur la vie. Ça, on le trouve partout.

Pansy, le personnage principal de Hard Truths, est-elle un mélange de plusieurs personnes croisées?

Oui. Mes personnages sont toujours basés sur des personnes réelles. Marianne Jean-Baptiste, qui joue Pansy, a rencontré au moins cinq personnes qui ont servi de modèle pour son rôle. Mais moi, je lui en ai probablement donné une centaine sur lesquelles réfléchir.

Vos deux précédents films –la biographie du peintre Turner et l’épopée postnapoléonienne Peterloo– se déroulaient au début du XIXe siècle. Pourquoi revenir aujourd’hui à un cadre contemporain?

La question n’appelle pas de réponse particulièrement intéressante. Mon terrain naturel, ce sont, comme je l’ai déjà dit, les films sur les gens. Peu importe qu’ils vivent dans le présent ou dans le passé. Mr. Turner et Peterloo étaient fantastiques à réaliser, mais ils nécessitaient une approche différente: beaucoup de préparation, des décors, des costumes. Cette fois, c’était le moment de revenir à quelque chose de plus immédiat, de plus brut. Il n’y avait pas de grand plan stratégique derrière ça. C’est aussi une question pratique: je travaille sans scénario, sans garantie de financement, et les films contemporains coûtent moins cher.

Les plateformes de streaming ne sont-elles pas une option si le financement traditionnel du cinéma se tarit?

Non! Les plateformes veulent tout contrôler: savoir de quoi parle le film, qui joue dedans, comment il se termine. Mon principe, c’est: pas de scénario, pas de casting défini, ne vous en mêlez pas. Evidemment, cela complique le financement. Mais ça reste possible. Avec beaucoup de patience… et encore plus de frustration.

Hard Truths met en scène une famille ouvrière noire. Etait-ce un choix délibéré?

Je ne le vois pas comme un choix au sens d’un message politique. J’ai toujours été intéressé par différentes strates sociales. Dans ma carrière, j’ai réalisé des films sur des ouvriers, des aristocrates, des nationalistes irlandais, des protestants, des familles juives, des migrants grecs en Australie… Cette fois, le film s’intéresse à une famille noire britannique, comme c’était déjà le cas dans Secrets & Lies. Mais cela aurait tout aussi bien pu être un autre groupe. L’essentiel, c’est que les personnages soient authentiques et ne se réduisent pas à des clichés.

Aux Etats-Unis, où le wokisme est très présent, ces sujets peuvent être sensibles. Comment le film y a-t-il été reçu?

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune polémique. Nous avons projeté le film au New York Film Festival, et il a simplement été perçu comme un film de Mike Leigh. Bien sûr, on ne peut jamais prévoir la réaction du public ailleurs. Mais si quelqu’un a un problème avec un réalisateur blanc de 82 ans qui réalise un film sur une famille noire, c’est le leur, pas le mien.

Vous êtes depuis longtemps une figure emblématique du cinéma social-réaliste. Ça ne vous a pas empêché, par le passé, de réaliser des publicités. Etiez-vous jeune et en manque d’argent?

(Rires) Oui, c’était dans les années 1980 et 1990. J’ai fait des pubs pour les cornflakes de Kellogg’s, les frites au four de McCain et une lessive dont j’ai oublié le nom. C’était uniquement pour l’argent. Ken Loach m’a dit un jour: «Prends l’argent des capitalistes et nourris tes enfants.» C’est ce que j’ai fait. Mais ce n’était pas pour moi.

Puisque vous évoquez Ken Loach, lui et vous êtes désormais des octogénaires vigoureux. Voyez-vous une relève pour votre type de cinéma social?

Non, et ça m’inquiète. Quand Ken et moi avons commencé, dans les années 1970, nous avions de la liberté. La BBC nous donnait un budget et ne se mêlait de rien. Ce temps-là est révolu. Bien sûr, il existe encore des réalisateurs qui traitent de thèmes sociaux –Andrea Arnold, Clio Barnard– mais la manière dont nous pouvions travailler a disparu.

Votre carrière s’étend désormais sur six décennies. Vous souvenez-vous de ce qui vous a poussé vers le cinéma lorsque vous étiez enfant?

Enfant, je dessinais tout le temps. Je faisais des caricatures de ma famille, des voisins, des enseignants. Mon père, qui était médecin, a fini par me l’interdire. Il avait peur que je blesse ou offense des gens. Mais je ne pouvais pas m’arrêter. Observer les gens –leurs postures, leurs expressions– est devenu ma manière de comprendre le monde. En grandissant à Salford, près de Manchester, le cinéma ne m’était pas du tout familier. On avait Hollywood et le cinéma britannique, c’est tout. Ce n’est qu’en venant étudier à Londres que j’ai découvert le cinéma mondial. Quand je suis arrivé en 1960, quelqu’un m’a emmené à un festival dès ma première semaine. Le premier film étranger que j’ai vu était Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman. Un chevalier jouant aux échecs avec la Mort. J’ai été complètement sidéré. A partir de ce moment-là, j’ai su: c’est ce que je veux faire de ma vie. Je ne me suis jamais demandé d’où venait cette impulsion. Elle était juste là. Et si tu peux créer, tu dois créer.

Ingmar Bergman a dit un jour: «Le théâtre est mon épouse fidèle. Le cinéma, ma maîtresse excitante.» Est-ce pareil pour vous, qui avez commencé par le théâtre dans les années 1960?

Non, je laisse ce genre d’aphorismes brillants à Monsieur Bergman. Avec tout le respect et l’admiration que j’ai pour son travail, c’est probablement le genre de connerie sexiste que je ne dirai jamais.

Vous avez souvent travaillé avec les mêmes personnes: les acteurs Marianne Jean-Baptiste, Lesley Manville, Timothy Spall, Sally Hawkins, votre directeur photo Dick Pope, ou votre compositeur attitré Gary Yershon. Quels sont les avantages d’un cercle de collaborateurs aussi constant?

C’est une relation en constante évolution. Dick Pope a filmé tous mes films depuis –c’était quoi déjà?– Life Is Sweet en 1990. On a développé un langage commun, une compréhension mutuelle. Devant la caméra aussi, je retravaille souvent avec certains acteurs. Mais dans Hard Truths, la plupart sont nouveaux. Seules Marianne et Michelle, ainsi que quelques petites apparitions, sont issues de mon univers habituel. Mais honnêtement, c’est une discussion purement théorique. Une fois plongé dans le processus, on oublie totalement ces considérations.

En parlant de votre processus, vous ne donnez jamais de scénario à vos acteurs et vous développez les dialogues à travers l’improvisation. Avez-vous pris plaisir à écrire toutes ces joutes verbales aiguisées?

Un vrai régal. C’est comme appuyer sur l’accélérateur et foncer. Donnez-moi un espresso de plus et je vous en écris encore quelques-unes sur-le-champ.

Deux sœurs (Hard Truths)

Drame de Mike Leigh. Avec Marianne Jean-Baptiste, David Webber, Michele Austin. 1 h 37.

La cote de Focus: 4/5

Rarement un film aura aussi bien porté son nom. C’est une vérité sans fard que Mike Leigh nous impose, sans rédemption finale et sans répit. Le film débute par un cauchemar, un réveil à bout de souffle, celui de Pansy (stupéfiante Marianne Jean-Baptiste), dont la colère préside à chacune de ses interactions, sans qu’il nous soit jamais donné à en comprendre les raisons. On la voit dans sa douleur et sa terreur, figée par la dépression. Mike Leigh déploie comme dernier filet de sécurité le réseau familial qui l’entoure, dans sa résilience comme dans son impuissance. Hard Truths est un film âpre, toujours sur le fil, presque drôle tant il est frontal, mais l’inconfort est trop présent pour que le rire permette de relâcher la pression. Un portrait brutal résolument déprimant, à bon escient sûrement.

A.E.