Avec Rembrandt, Pierre Schoeller livre un film aussi fascinant que déstabilisant, qui explore un sujet aride –notre rapport au nucléaire– dans l’intimité d’un couple, filmant le trouble métaphysique et l’épiphanie écologique d’une femme en mouvement.

Quel peut être le rapport entre une toile de Rembrandt, et une centrale nucléaire en construction sur la côte du Somerset? Les deux sont au cœur de l’épiphanie qui saisit Claire, héroïne du nouveau film du réalisateur français Pierre Schoeller. Remarqué en 2008 avec Versailles, porté par un Guillaume Depardieu incandescent, Schoeller marquait les esprits en 2011 avec son deuxième long métrage, L’Exercice de l’Etat, drame politique sélectionné à Cannes et lauréat du César du meilleur scénario original. Assez rare, le cinéaste revient avec un film dense et hybride, qui s’offre même le luxe de toucher au fantastique.

A la National Gallery

Rembrandt débute comme un thriller d’espionnage industriel, se poursuit comme un drame conjugal et se termine par une sorte d’épiphanie naturaliste et lyrique. Le tout emmené par Claire, physicienne travaillant dans la branche nucléaire. «Je dirais que ce film est avant tout l’histoire d’une femme qui change, qui est bouleversée, confie Pierre Schoeller. Elle a un métier, une vie, un mari, une famille, elle est rangée, mais elle va avoir le courage de suivre une intuition très mystérieuse qui la déplace.»

Cette révélation surgit dans une salle de la National Gallery de Londres, devant trois tableaux de Rembrandt. Claire est comme interpellée par les toiles, stoppée net. Elle les voit, et son regard se porte au-delà. Une expérience vécue par le réalisateur lui-même. Pas vraiment un syndrome de Stendhal, un éblouissement devant la beauté, mais plutôt un dialogue qui s’enclenche. «Je ne décrirais pas cette expérience comme mystique ou ésotérique, mais comme quelque chose de très physique, de charnel même. Les figures de ces tableaux sont présentes pour Claire. Elle devient voyante, et va parler à son tour. Ce qui m’intéressait, partant de là, c’était de me pencher non pas sur ce que Claire dit, mais sur ce que Claire fait.»

«C’est une histoire d’amour, et étrangement, je crois que c’est le film où j’ai le sentiment de m’être le plus engagé comme citoyen.»

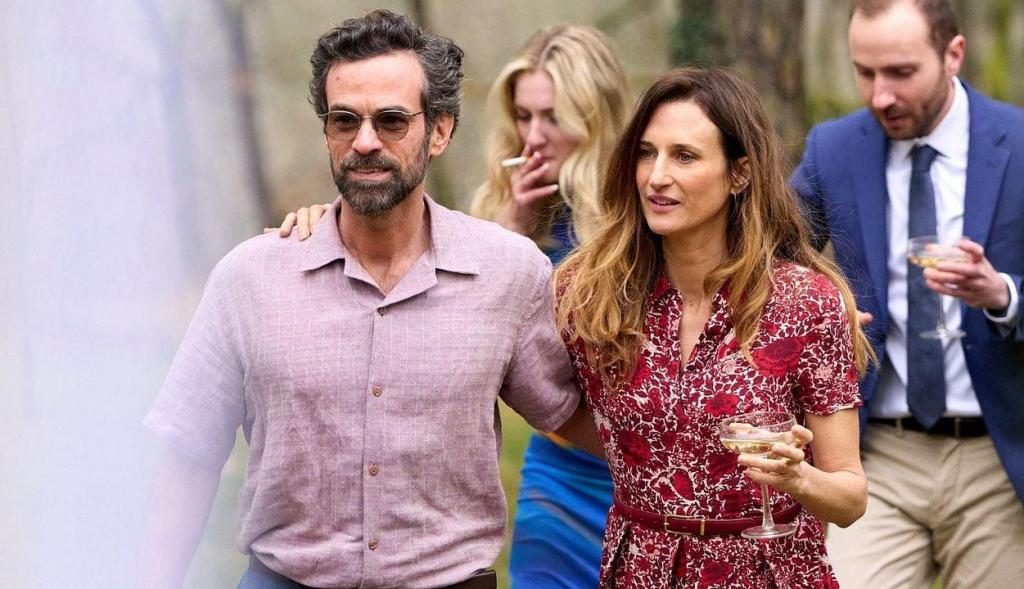

Par sa nature de scientifique, Claire est très cartésienne, pourtant elle accepte que toute sa vision du monde soit bouleversée par cette rencontre. Le regard qu’elle pose sur son métier, sur la façon dont sont conçues les centrales nucléaires, censées durer plusieurs générations se voit infléchi. Son rapport au temps long de la nature mais aussi au surgissement du déraisonnable lui font envisager autrement sa mission. «Elle l’accepte, mais cela la perturbe énormément. Ça la rend fragile, et vulnérable, même si elle accueille avec force cette nouvelle disposition d’esprit. Finalement, c’est au sein de son couple que tout ça se cristallise. Les sentiments qu’elle et son mari ont l’un pour l’autre sont remis en cause par cette révélation.» Ou à tout le moins mis à l’épreuve.

C’est d’ailleurs un point d’accroche redoutable dans le récit. A travers la trajectoire singulière de Claire et Yves émerge la question de ce que le politique fait au couple. A une époque où chacun est sommé de s’engager, de prendre parti ou position, comment une divergence de point de vue extérieure à la sphère de l’intime peut-elle agiter cette dernière? «En fait, je constate que le film touche les gens à des endroits très personnels. Dans leurs convictions même. Quand les lumières se rallument, les gens ne se demandent pas s’ils ont aimé, mais commencent à discuter. Dans le film, le personnage de Yves lui aussi s’engage à sa façon, en ne lâchant pas, en ne renonçant jamais, en gardant en lui le sentiment amoureux, même face au changement, aussi déstabilisé soit-il. C’est une histoire d’amour, et étrangement, je crois que c’est le film où j’ai le sentiment de m’être le plus engagé comme citoyen, et en tant qu’Occidental aussi. La politique n’est pas le motif du film, mais pourtant, je pense qu’il l’est. Mais pour la politique du sensible, pas celle des idées.»

Réfléchir au futur

Rembrandt est une histoire d’amour, un film politique… mais aussi un thriller. «Le récit mené sous forme de thriller amène une attention très particulière de la part du public. Il y a cette tension de l’instant. Le milieu du nucléaire porte un peu ça en lui d’ailleurs. Il a son propre imaginaire, ses questions de sûreté, de confidentialité, des enjeux industriels gigantesques, et politiques.»

Après la révélation, Claire mène une enquête sur le phénomène de la «vague scélérate», un évènement océanique rare, mais possible. Des cas qui ne relèvent pas forcément d’une projection scientifique raisonnable. Mais que faire quand le climat lui-même ne semble plus raisonnable? Quelles décisions prendre? Qu’est-ce que l’étude des anomalies, la prise en compte des monstres statistiques pourraient (ou devraient) amener à la conception de centrales nucléaires destinées à nous survivre?

«Cette enquête sur les vagues scélérates, je l’ai imaginée dans le film comme un exposé de trois scénarios climatiques possibles. C’était une façon pour moi de rendre l’intuition de Claire très concrète. Je me plonge toujours profondément dans mon sujet avant d’écrire. Ça passe par de nombreuses lectures, et puis à mesure que l’histoire se précise, je resserre mon champ d’études. J’ai par exemple rencontré Davide Faranda, climatologue, directeur de recherche CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de l’université Paris-Saclay, qui m’a beaucoup appris et aidé pour ces scénarios climatiques. Et puis, j’aimais bien l’idée que Claire, dans le film, mène cette enquête avec une scientifique, que ce soit deux femmes, une experte climatique et une experte en ingénierie nucléaire, qui s’associent pour réfléchir au futur. C’est le cœur du métier de Claire, puisqu’elle construit des centrales qui vont durer deux générations. Quant à Anna, la climatologue, elle doit essayer de décrypter des systèmes complexes pour mieux comprendre ce qui va se passer dans les dix, 20 prochaines années. Ces deux femmes, extrêmement compétentes, sont confrontées à des hommes assis dans leurs certitudes, des certitudes forgées au XXe siècle. Mais elles sont aussi face à la nature, qu’elles choisissent de regarder avec humilité.»