Inscrit dans la tradition américaine, le rodéo a irrigué le cinéma hollywoodien qui en a décliné les figures sur les modes les plus divers: réaliste, folklorique ou crépusculaire…

Chaque semaine de l’été, zoom sur un sport extrême vu à travers ses déclinaisons au cinéma.

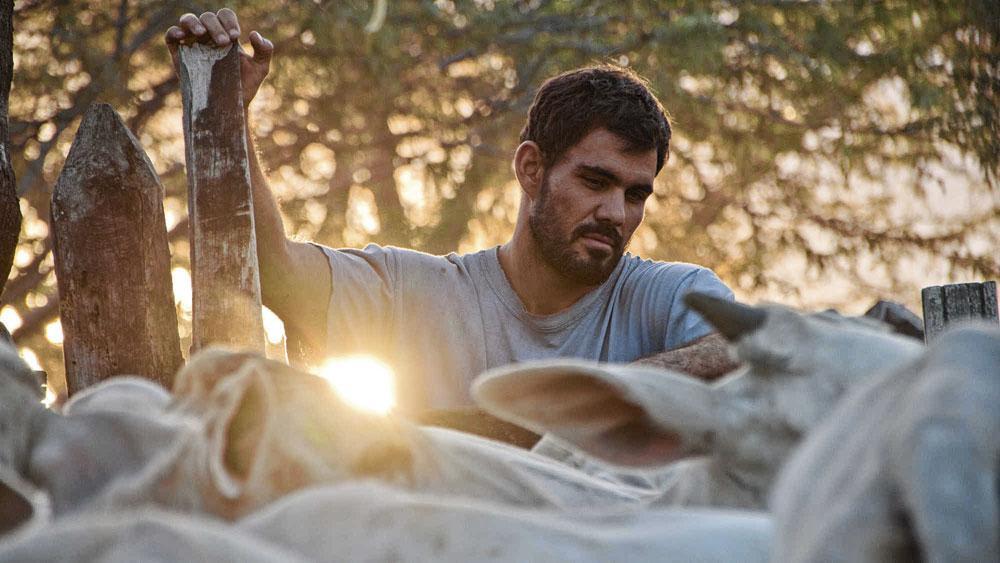

« À tous les cavaliers qui vivent leur vie huit secondes à la fois. » Empreinte de solennité, la formule ponctuant l’étincelant The Rider de Chloé Zhao donne au rodéo toute son ampleur. Soit, bien plus que la durée fatidique réglementaire d’une épreuve, huit secondes de suspension dans un espace autre, temps infinitésimal mais interminable cependant tendu vers un absolu élevant une discipline d’essence prosaïque (il s’agissait, à l’origine, des fêtes organisées à l’occasion du rassemblement saisonnier du bétail à des fins de marquage) à hauteur de mythe.

Inspiré du mode de vie des cowboys dans les ranchs et, partant, indissociable de la culture du Far West, le rodéo, fort de ses composantes éminemment spectaculaires (bull riding, capture du veau au lasso ou, bien sûr, monte de chevaux sauvages), s’est logiquement imposé au 7e art. Le western devait ainsi en faire l’une de ses figures sinon obligée, du moins récurrente, la discipline traversant l’histoire du cinéma américain (avec quelques incursions sous d’autres latitudes, comme, en 2015, le formidable Rodéo, de Gabriel Mascaro, évocation sensuelle des vaquejadas traditionnels du Nord-Est du Brésil). Les exemples de rodéo au cinéma se multiplient ainsi à compter des années 30, peuplés de figures familières (John Wayne dans The Man from Utah, The Desert Trail ou A Lady Takes a Chance, Gary Cooper dans The Cowboy and the Lady…), et adoptant des formes multiples -jusqu’aux comiques Abbott et Costello qui s’y risquent dans Ride ‘Em Cowboy, en 1942.

Un monde disparaît

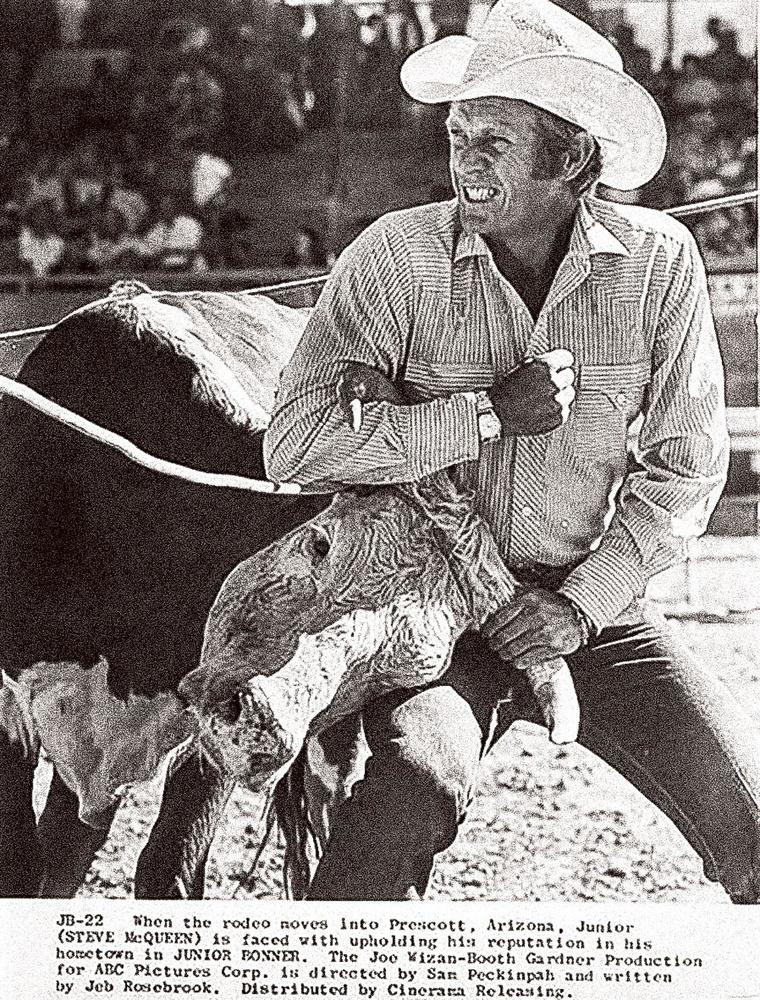

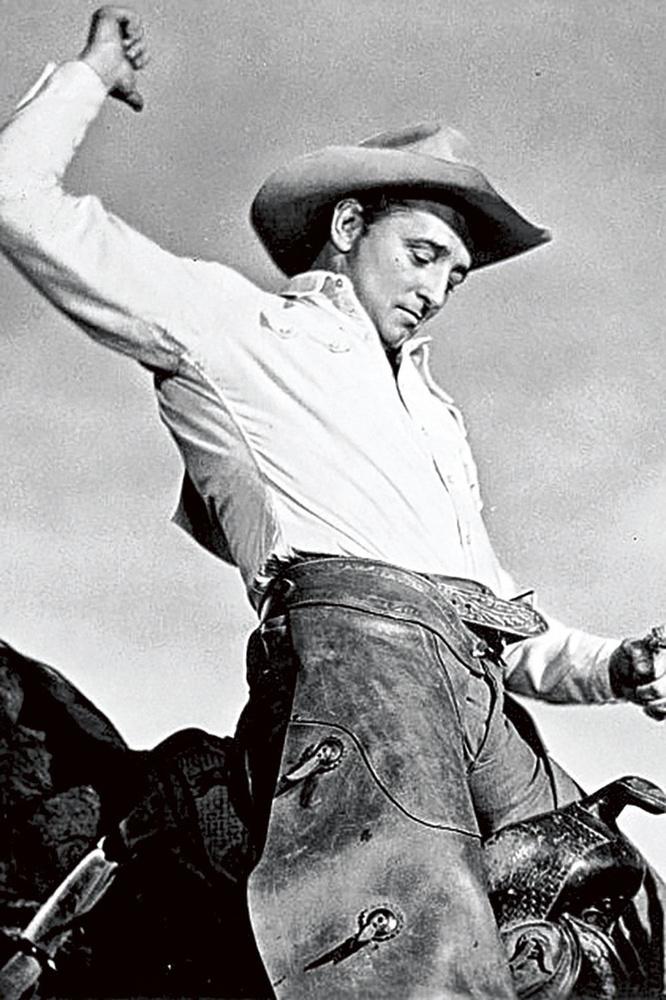

Si des réalisateurs aussi estimables que Budd Boetticher ( Bronco Buster, 1952) ou Richard Fleischer ( Arena, tourné en relief en 1953) s’y frottent, c’est dans sa veine crépusculaire que le genre gagnera ses lettres de noblesse. The Lusty Men de Nicholas Ray (1952), The Misfits de John Huston (1961) ou Junior Bonner de Sam Peckinpah (1972) mettent en scène des cowboys vieillissants (respectivement campés par Robert Mitchum, Clark Gable et Steve McQueen) confrontés à une (r)évolution du monde à laquelle ils ne peuvent se résoudre, l’Ouest mythique qui les a façonnés semblant voué à disparaître. Constat que prolongera dans une veine écologique et politique Le Cavalier électrique de Sydney Pollack partant, à la fin des années 70, sur les traces de Robert Redford en champion de rodéo déchu refusant de céder au pouvoir exclusif de l’argent ( le film est justement réédité chez Carlotta, lire page 19).

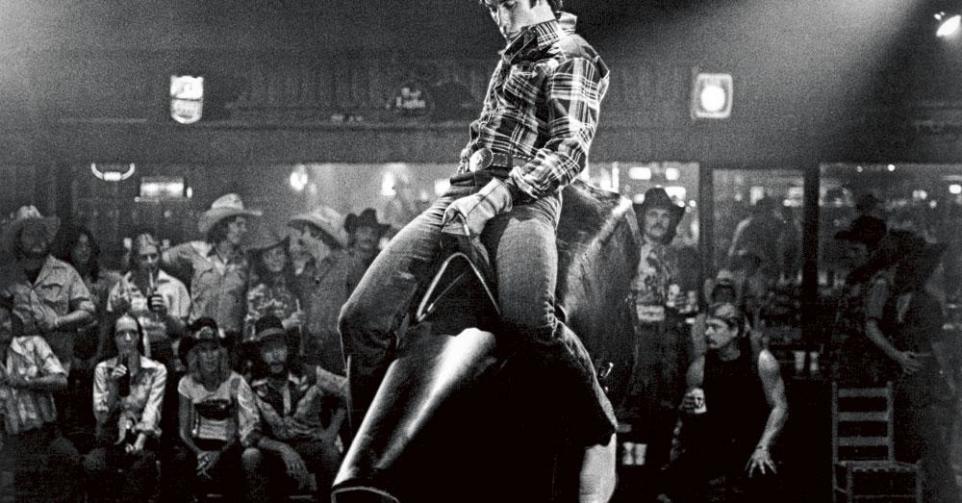

Objet par la suite de variations diverses, des plus réalistes ( 8 Seconds de John Avildsen, biopic retraçant le destin tragique de Lane Frost) aux plus fantaisistes (avec un sous-genre expédiant des cowboys en terrain hostile -entendez la ville-, comme dans The Cowboy Way de Gregg Champion, avec le duo Woody Harrelson-Kiefer Sutherland), le film de rodéo s’est aussi paré, le temps aidant, d’une méta-dimension. Comme si, avec son folklore un brin désuet, il était devenu l’expression d’une Amérique déclassée -celle que mettait lumineusement en scène Chloé Zhao dans The Rider précité. Voire, tout récemment encore, Annie Silverstein dans Bull, découvert en mai dernier au festival de Cannes, récit d’apprentissage sensible inscrit dans un horizon texan précaire (et miroir, à ce titre, de l’impeccable Lean on Pete qui se déroulait, entre Oregon et Wyoming, dans un milieu voisin, celui des courses de chevaux et de leurs petites combines); quelque chose comme le contre-champ du « Make America Great Again » martelé par d’aucuns.

Chaque semaine de l’été, zoom sur un sport extrême vu à travers ses déclinaisons au cinéma.