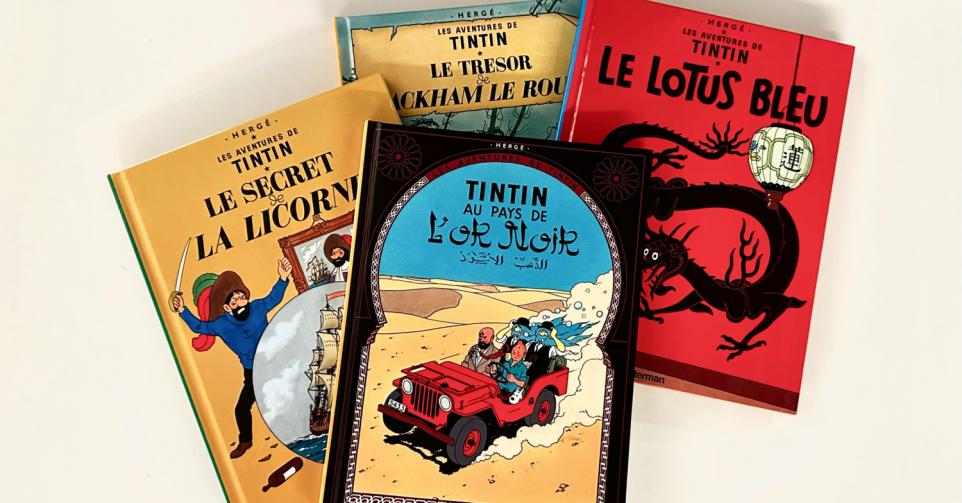

Dans sa première version, Hergé envoyait son reporter en Palestine. En 1971, elle disparaît de l’album au profit du fictif Khemed. Le 22 septembre 2025, l’Etat de Palestine est reconnu par plusieurs pays, dont la Belgique, après des décennies de gommage.

Les albums dessinés ont une mémoire que les cartes ont parfois effacée. Trois dates: à la fin des années 1930, dans Tintin au pays de l’or noir (dont la guerre a brutalement interrompu la prépublication), Hergé envoie son journaliste en Palestine sous mandat britannique; l’enquête s’y emballe entre sabotages pétroliers, agents de l’Irgoun et policiers britanniques. En 1971, la même aventure est recalibrée: exit la Palestine, bienvenue au Khemed, émirat imaginaire où l’on déplace intrigues et uniformes pour lisser le réel. Le 22 septembre 2025, plusieurs pays, dont la Belgique, avec des conditions), prononcent à l’ONU la reconnaissance de l’Etat de Palestine: c’est peu dire que l’actualité remet un nom à sa place sur la carte, dans nos têtes et jusque dans les bibliothèques.

On croit lire une BD d’aventures; on traverse en fait une histoire éditoriale. La première version de Tintin au pays de l’or noir (1939–40, reprise 1948–1950, album 1950) s’arrête en Palestine, arrête aussi Tintin, interpellé par la police britannique, avant d’être confondu avec un agent par l’Irgoun. La réalité fait irruption en pleine planche: guerre des récits, friction d’empires. Vingt ans plus tard, à la demande de l’éditeur britannique Methuen, Hergé transpose: décor «neutre» du Khemed, milices et références effacées, continuité de l’intrigue conservée. Le monde a changé. L’album aussi. Mais la page laissée en blanc, le mot Palestine, continue de briller sous l’encre.

Quand on efface les mots, le réel revient frapper à la porte. Quand on les rétablit, on ne fait pas la paix d’un trait.

Ce gommage dit beaucoup de nos réflexes culturels: quand le réel devient inflammable, on fictionnalise la géographie. Or, ce que plusieurs pays ont fait à New York, à savoir reconnaître un Etat, non une abstraction, revient à restituer le toponyme que l’album avait relégué dans l’ombre. La France l’a formalisé fin juillet, la Belgique l’a annoncé le 2 septembre, assorti de douze mesures contre la politique de colonisation israélienne. D’autres capitales européennes se positionnent à l’unisson de l’Assemblée générale. La diplomatie parle le langage du droit; nos classiques, celui de la mémoire collective. Les deux, ici, convergent: nommer, c’est déjà déplacer le cadre.

Relire L’Or noir à la suite du 22 septembre, c’est mesurer les effets d’une carte retouchée. Dans l’album, l’effacement de la Palestine dans les versions ultérieures protège l’exportation internationale d’un récit populaire; en politique, la reconnaissance corrige à rebours un impensé cartographique. Certes, à ce stade, elle ne résout pas la souveraineté concrète, mais elle change l’altitude du regard. Elle dit: il y a un peuple, un territoire, une représentation. Elle remet un mot dans les légendes officielles, là où la version «Khemed» avait mis un paravent narratif.

Reste l’essentiel: ce geste symbolique, si lourd soit-il, n’est pas une baguette magique. Il faudra juger sur pièces: ce que la décision prise à l’ONU ouvrira (ou non) pour les mobilités, l’économie, le statut des personnes, la reprise d’un processus politique sérieux. Mais, au moins, on aura cessé de parler d’un pays en contournant son nom, comme si l’on tournait autour d’une case vide.

On referme l’album: Milou n’a pas d’avis sur la reconnaissance internationale. Le lecteur, lui, sait que la culture n’absout rien, mais elle éclaire. Entre la Palestine et Khemed, entre la planche et la tribune de l’ONU, la leçon est limpide: quand on efface les mots, le réel revient frapper à la porte. Quand on les rétablit, on ne fait pas la paix d’un trait, mais on cesse de la dessiner hors cadre. C’est peu, certes. Mais c’est parfois le début de tout.