A l’occasion de la journée «Bloquons tout», relire Victor Hugo éclaire la logique des blocages, la tension entre la légalité et la justice et la dignité des invisibles que la rue remet au centre.

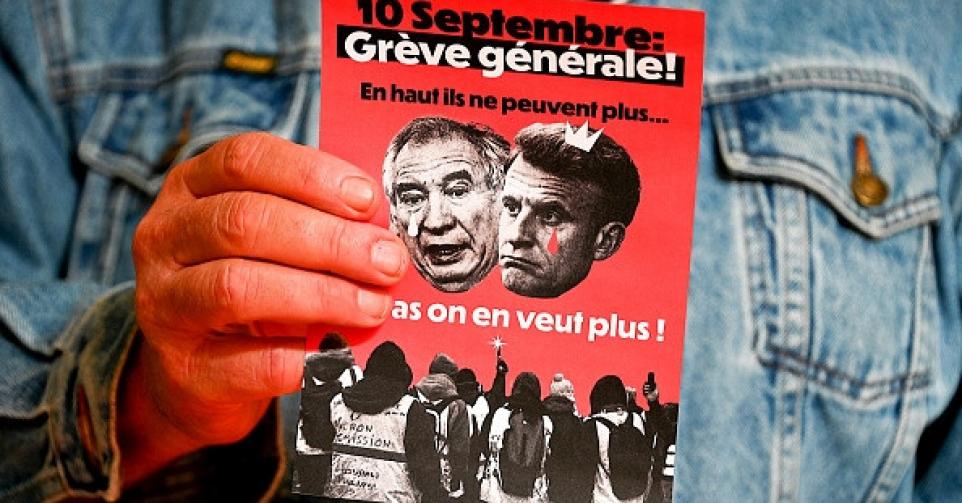

Ce 10 septembre, la France ne dresse pas des barricades de pavés: elle vise les artères invisibles du pays (dépôts, ronds-points, entrepôts, ports). Bloquer les flux plutôt que les rues: c’est la grammaire de notre temps, et si l’on cherche la boussole morale de ce geste, on tombe sur un roman qui n’a jamais cessé d’éclairer la colère sociale, Les Misérables. Hugo y raconte, mieux que quiconque, ce qui se passe quand une société ne voit plus les siens.

Les Misérables est le grand classique des invisibles. Fantine n’est pas un cas particulier mais une logique: l’emploi instable, l’humiliation, la dette qui s’enroule, l’arbitraire qui tombe toujours du même côté. Jean Valjean n’est pas un monstre ni un saint. Il est ce que devient un homme quand la loi oublie sa propre finalité. Gavroche, Eponine, les Thénardier et la troupe des anonymes composent un chœur où chaque voix dit une chose simple et rugueuse: la dignité n’est pas une faveur. Ce 10 septembre, on ne bloque pas par goût du désordre, mais parce que les mécanismes ordinaires de la parole ont cessé de porter.

Relire Hugo, c’est comprendre que le blocage, que le mot d’ordre «Bloquons tout» est l’héritier des barricades. En 1832, la pierre coupe la ville, arrête la cavalerie, crée une scène politique à ciel ouvert. En 2025, on barricade autrement. On retient les camions, on arrête les chaînes, on gèle les plateformes logistiques, on freine la circulation des données. Le théâtre a changé, la logique demeure: interrompre la normalité pour rendre visible l’invisible et rappeler à l’économie est un choix de société.

Lire aussi | Les Misérables en dix adaptations

C’est aussi remettre au centre le dilemme Javert: la légalité suffit-elle quand elle aggrave l’injustice qu’elle prétend contenir? Hugo met face à face la lettre et l’esprit, la règle et la vie. L’inspecteur Javert applique, Valjean répare. Entre les deux, il y a l’espace d’une politique: comment corriger un ordre qui fonctionne pour les chiffres et étouffe les existences ? Le mot d’ordre «Bloquons tout» pose la question sans détour: que vaut une règle quand elle n’entend plus ce qu’elle produit?

Certes, rien n’exonère pour autant les violences, dégradations ou intimidations: elles doivent être condamnées et isolées, sans se confondre avec le cœur d’un mouvement social. Et il faudra juger sur pièces ce que ce 10 septembre ouvre vraiment (prolongation, essoufflement, recomposition), avant d’en tirer plus que des impressions.

Le théâtre a changé, la logique demeure: interrompre la normalité pour rendre visible l’invisible.

Car, justement, Hugo ne s’arrête pas à l’indignation. Il propose une fraternité exigeante, celle de l’évêque Myriel, qui ne confond pas la charité condescendante avec l’égalité réelle. Dans la rue, cela s’appelle caisses de grève, cantines solidaires, accueils juridiques, relais de quartier. Les cortèges ne sont pas une masse indistincte, mais une géographie de liens. Les plus beaux passages des Misérables ne chantent pas la violence, ils décrivent l’expérience du nous: quand un gamin ramasse une cartouche, quand un voisin ouvre sa porte, quand un inconnu partage son pain.

Reste la bataille des récits. Hugo publiait en feuilleton, imposant ses personnages à l’imaginaire public et faisant des lecteurs une assemblée. Nos feuilletons, aujourd’hui, sont des fils en direct, des boucles d’images, des cadrages instantanés. La question n’a pas changé: qui raconte la manifestation? Qui décide de la scène qui restera dans les mémoires? Les Misérables rappelle qu’un pays ne se gouverne pas seulement par des chiffres, mais par des histoires que l’on accepte de se dire.

Alors, que nous dit Hugo ce 10 septembre? Qu’une société se juge à la façon dont elle traite ses Fantine avant de juger, devant les tribunaux, ses Valjean. L’ordre n’est pas un absolu, mais une promesse qui doit tenir ses «misérables» par la main. On bloque rarement pour jouer à la révolution, mais pour rouvrir la conversation quand elle a été refermée. On peut condamner le blocage, le discuter. Mais on ne peut pas, si l’on a lu Les Misérables, se dispenser d’entendre ce qu’il veut dire: «Nous ne sommes plus vus».