Séries d’horreur, sur Netflix et ailleurs: petit écran, grosses frayeurs

La télé se nourrit de nos peurs, et pas qu’à l’heure du JT. Les séries horrifiques sont un élément incontournable de son Histoire. Leur évolution sidérante n’a pas échappé à Netflix où la frayeur est en open bar. Archive 81 en est un nouvel exemple.

OEuvres de catharsis qui empoignent les peurs de l’époque, les séries d’horreur ont adapté, transposé, renouvelé parfois sur le petit écran les codes du genre né au cinéma. Survivant à la mort du format vidéo, le spectateur avide de sensations est demeuré dans le confort de son salon en relation avec les incarnations multiples de la peur et de l’effroi. À l’ère des plateformes de streaming aux contenus monitorés, le lien si intime que nous nourrissons au petit écran est optimisé et a fait surgir hors de leur niche une multitude de séries horrifiques, ou qui en sélectionnent soigneusement quelques codes et les consignent au registre de la comédie, du thriller ou de la fantasy. Netflix particulièrement, dont Archive 81 (lire encadré) est un des derniers rejetons, semble avoir bien compris combien le genre pouvait être plébiscité et consolider les bases de sa réussite commerciale. À condition d’en respecter les codes et les gimmicks historiques, marqueurs d’une Histoire fascinante.

La relation entre le format télévisuel dans son ensemble et les codes de l’horreur, de l’outre-tombe, des grands frissons et du fantastique est presque aussi vieille que l’invention du tube cathodique. Sous ses formes commerciales ou grand public, l’horreur a infiltré les programmes depuis l’âge d’or autoproclamé de la télé, à la lisière des années 50 et 60. Sur ses fonts baptismaux, la première série, la bien nommée Thriller, naît en 1960. Ont suivi La Quatrième Dimension, One Step Beyond et autres Au-delà du réel qui, derrière leur narration alliant science-fiction, fantastique, paranormal et légendes urbaines, traduisaient les angoisses de l’ère nucléaire et de la guerre froide. La Famille Addams ou The Munsters dans un registre d’humour qui satirisait les premières figures horrifiques du cinéma (vampires, loups-garous, sorcières) évoquaient, elles, la claustrophobie de l’Amérique banlieusarde et rangée. Toutes ont contribué à former les codes télévisuels d’un genre déjà largement exploité au cinéma depuis les années 1930, installant l’anthologie comme son rythme privilégié, marquant la culture populaire et l’imaginaire du grand public.

Formalisations

Pour Bernard Perron, professeur au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, « le genre puise dans les grandes angoisses de notre humanité (la peur de l’autre, de l’inconnu, de l’au-delà, des multiples dangers qui nous guettent), en plus de se coller au contexte sociohistorique »(1). Religions et croyances de toutes inspirations, sciences occultes et magie noire, figures effrayantes de la tradition orale ou de l’Histoire, légendes locales et urbaines: l’horreur hante nos représentations collectives. Et même si ses avatars les plus radicaux sont longtemps demeurés dans des niches cinématographiques, d’autres ont vite été récupérés dans la culture télé mainstream. Jusqu’à la fin des années 90, le petit écran a intégré l’horreur dans une large gamme de propositions. La liste est trop longue pour être simplement énumérée, mais retenons tout de même le spectre s’étalant, dans les années 90, de l’anthologie drolatique Tales from the Crypt (à l’époque sur Canal+ Belgique) à l’inquiétant Riget de Lars Von Trier (diffusé sur Arte sous le titre L’Hôpital et ses Fantômes). Et c’est avec ses incursions via Twin Peaks, X-Files et Buffy contre les vampires que la télé a absorbé une part de l’univers horrifique au bénéfice de récits plus larges. On pensait alors que la télévision, plombée par des restrictions plus exigeantes, ne pourrait jamais aller aussi loin que le cinéma. Même les nombreuses adaptations de Stephen King ont dû, à l’image de la très réussie minisérie Ça (1990), brider la violence au profit d’un rapport à la mort et à la frayeur plus stylisé et formalisé. Mais ça, c’était avant.

À partir des années 2000, le loup est bel et bien dans la bergerie et le nouvel âge d’or des séries sera celui où les chaînes câblées vont ouvrir les vannes du gore ou du tordu pour enfin rivaliser visuellement avec le cinéma. Sur HBO, Carnivale (2003) annonçait déjà des explorations narratives et thématiques ambitieuses. Avec Dexter (2006) ou True Blood (2008), la série garde un pied dans l’hémoglobine. L’anthologie Masters of Horror (2005) confie chaque épisode à un réalisateur culte différent (Dario Argento, Joe Dante, John Carpenter…). Mais le meilleur du pire est à venir.

Stratégie du malin

En 2010, l’arrivée de The Walking Dead propulse le tropisme zombie au sommet de sa popularité, explosant une partie des limites de ce qui pouvait être décemment montré à l’écran. Mais lorsqu’en 2011, Ryan Murphy débarque avec American Horror Story sur FX (puis sur Netflix, déjà), il élève considérablement la barre. Revisitant les lieux (maison hantée, asile, couvent…) et les lieux communs (apocalypse, forces occultes, sexe, bébés morts) avec une liberté esthétique parfois outrancière, sa série anthologique ouvre des portes restées longtemps closes et accommode les regards. Depuis, entre la satirique What We Do in the Shadows (créée en 2019 par le Flight of the Conchords Jemaine Clement) ou l’historique The Terror (2018), l’incontournable Hannibal (2013) ou les adaptations littéraires Penny Dreadful (2014), Castlerock (2018) et Chapelwaite (2021), le filon est juteux et les adeptes, fidèles et hypnotisés.

Depuis 2017, la plateforme Netflix, qui agrège déjà des programmes produits ailleurs, a bien senti le coup. Santa Clarita Diet (2017), Ghoul (2018), Les Nouvelles Aventures de Sabrina (2018), Black Summer (2019) sont autant de créatures maison qui, avec le chef-d’oeuvre The Haunting (2018), parviennent à renouveler en profondeur un univers pourtant bien balisé. Portée par des données quantitatives extraites d’observation de ses trafics, Netflix a opportunément construit un chapelet de séries horrifiques dans le cadre d’une stratégie qui confine au malin. La plupart du temps accompagnées d’aucune campagne de lancement digne de ce nom, les algorithmes et le bouche-à-oreille faisant l’essentiel du travail. Et le mouvement s’accélère: Midnight Mass, Brand New Cherry Flavor (2021) ainsi que les tout récents The House, Archive 81 (lire encadré) et All of Us Are Dead installent la plateforme en maîtresse incontestée de la maison hantée.

(1) in Nouvelles de l’Université de Montréal, octobre 2021.

Une série créée par Rebecca Sonnenshine. Avec Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Martin Donovan. Disponible sur Netflix. ****

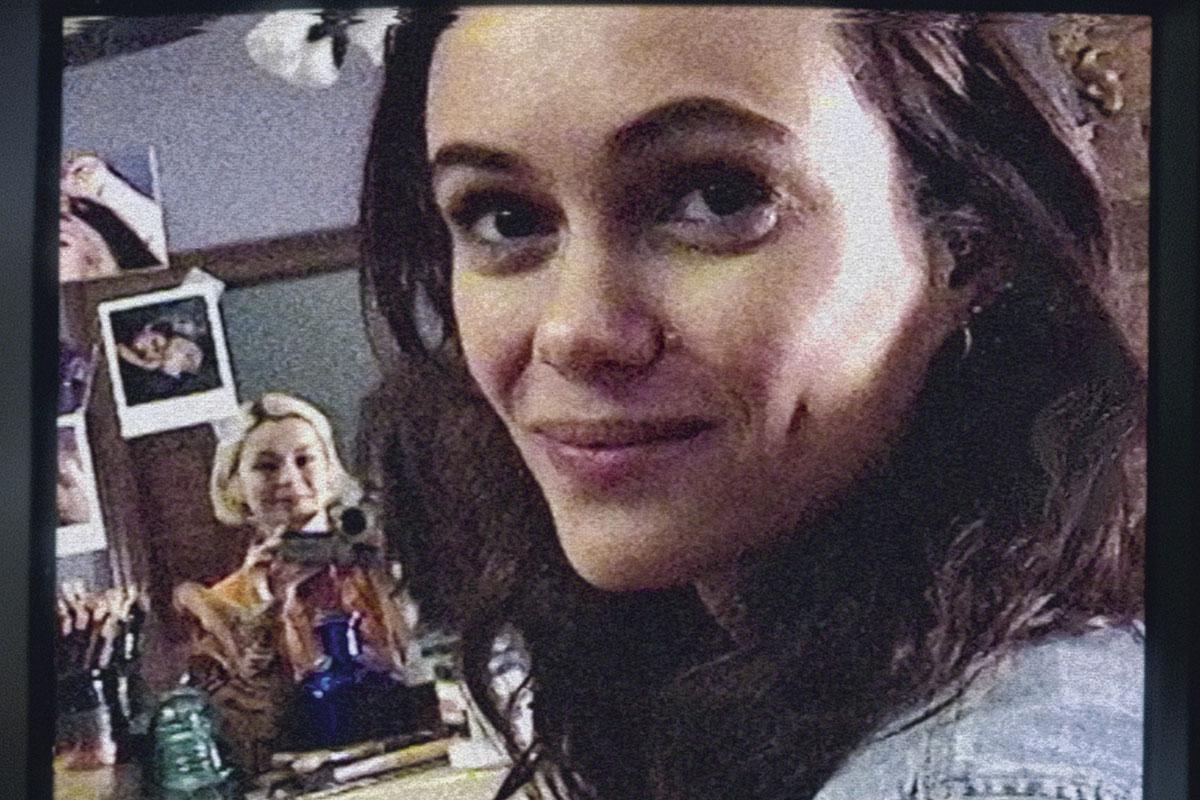

L’occulte, les sorcières, les sacrifice humains, les univers parallèles. La nouvelle série frisson de Netflix est un fin catalogue de figures de style horrifiques. Archive 81 réussit à synthétiser nombre d’obsessions du genre. Dans la lignée des « found footage » (The Blair Witch Project), Archive 81 en emprunte le procédé sans en faire sa pièce maîtresse. Outre la référence précitée et ses nombreux rejetons, les puristes retrouveront sans doute des accointances avec un épisode de la série anthologique Masters of Horror (Cigarette Burns de John Carpenter) ou encore le film Vidéodrome de David Cronenberg. La série questionne nos représentations, notre rapport au souvenir, au temps, à travers l’image et son support historique: la bande magnétique. Archiviste pour un musée de New York, Dan (Mamoudou Athie) restaure et numérise les vieilles vidéos HI8 ou VHS. Sous ses doigts experts, le celluloïd révèle tous ses secrets. Il est embauché par un certain Virgil (Martin Donovan) dans un bâtiment lugubre aux allures de bunker, pour remettre en état une collection de vidéos sauvées des flammes. Il y découvre le reportage d’une certaine Melody (Dina Shihabi) qui enquête sur les habitants d’un immeuble à appartements, le Visser, avant son incendie en 1994. Révélant un culte obscur et monstrueux, la bande est aussi une passerelle interdimensionnelle qui révèle des liens entre Dan et Melody. Sur cet axe de rotation évolue un récit dense, surprenant, admirablement filmé et au rythme maîtrisé malgré quelques approximations bénignes.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ghoul (2018)

Apparue sur la pointe des pieds en 2018, la minisérie en trois épisodes mêle dystopie et zombies. Dans une Inde fasciste, une agente du renseignement, Nida Rahim (Rahdika Apte), chargée de questionner de potentiels terroristes, se rend compte que l’un d’eux n’est plus tout à fait humain. Crise sociale et religieuse, dérive vers les politiques absolutistes, Ghoul aborde ces questions avant de prendre un rythme effrayant et effréné, générant des images et des frissons qui restent imprimés bien après le générique de fin.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

The Haunting (2018)

Premier volet de cette série anthologique, The Haunting of Hill House s’inspire d’un classique de la littérature d’épouvante (La Maison Hantée de Shirley Jackson). Elle déborde les codes du genre pour offrir une histoire submergée d’émotions, une exploration saisissante et fine des thèmes de l’enfance traumatisée, du deuil, des silences et des secrets. Le second, The Haunting of Bly House, tiré des oeuvres de Henry James, prolonge cette impression que, désormais, l’horreur peut s’accorder avec l’élégance.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Brand New Cherry Flavor (2021)

La présence de Catherine Keener au générique est souvent une bonne raison de s’attarder. Cette minisérie qui explore le surnaturel à la mode de David Lynch ne fait pas exception. Keener y est Boro, une sorcière dont la jeune aspirante cinéaste Lisa (Rosa Salazar) sollicite l’intervention pour se défaire de l’emprise d’un producteur lubrique. Sur fond de vengeance, l’observation de mauvais sorts aux doubles effets Kiss Cool réserve son lot d’images gores et sidérantes, ainsi qu’une intrigue intelligemment ficelée.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

All of Us Are Dead (2022)

Suivant avec beaucoup d’à-propos la vague de fascination pour la culture coréenne, Netflix propose, dans le sillage de Squid Game, cette bluette de sitcom collégienne qui vire fissa au zombie gore épileptique. L’outrance tutoie la rigolade, tant le jeu des acteurs émule à merveille les visuels des mangas. Le rythme, élément clé du récit horrifique, est ici complètement magnifié et déglingué à la fois. Sanglant, réjouissant et socialement éloquent, tout ce qu’on demande finalement à un récit de zombies.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici