« Skin In The Game » de David Linx, un trajet musical unique

Avec son nouvel album, le Belge David Linx boucle ce qu’il commençait il y a trente ans avec l’écrivain James Baldwin: chant jazz suprême et sensations d’afro-Amérique.

« Il y a eu des musiciens de jazz en Europe depuis les années 1950-1960, mais pas de vocalistes. Quand je suis arrivé, cela irritait un peu. Le jazz est organisé de telle manière qu’il n’y a pas vraiment de place pour les chanteurs européens! J’ai dû construire un espace, qu’il a fallu inventer. Je ne me « bats » pas, je trouve que c’est un mot trop violent. A mon âge, cela ferait un peu petit (sourire). »

Un lundi soir d’automne, dans un café du Sablon, curieusement désert (1). Ici, David Linx, 55 ans, n’est qu’à cinq minutes à pied du Conservatoire de Bruxelles. Là où il enseigne scrupuleusement chaque début de semaine depuis vingt-cinq ans, alors qu’il est parisien depuis pratiquement aussi longtemps. Ses élèves – par exemple Julie Rens, de Juicy – lui ont fait une sacrée bonne réputation, celle d’un prof qui considère la musicalité et la personnalité intégrales de l’étudiant. « Il faut comprendre que travailler avec des jeunes gens nécessite aussi d’être à flot tout le temps, de combattre la routine, de rester inventif. D’ailleurs, je les appelle mes illégitimes… ».

La nostalgie est la plus grande ennemie de tout artiste.

Il y a de l’irréductibilité chez David, et la volonté d’épanouir les désirs. Ceux des autres et, bien évidemment, les siens. D’où une carrière discographique – et live – fertile d’environ 25 albums et plusieurs dizaines de collaborations. Notamment avec le pianiste bruxellois Diederik Wissels, pratiquement son alter ego. Mais pour Skin In The Game (2), le nouveau disque, il change la donne, en travaillant avec quatre musiciens basés en France et un Américain qui partage sa vie entre Paris et Philadelphie. La compagnie de Grégory Privat (piano), Chris Jennings (basse), Arnaud Dolmen (batterie), Manu Codjia (guitare électrique) entoure les chansons, les cajole d’une belle énergie organique. Ce flux porte le jazz vers son ancrage nécessaire: l’émotion. Avec des sensations groove qu’on appellerait même bien swing, si le terme n’avait pas une connotation un rien trop vintage.

Linx survole les onze morceaux en anglais et les dirige en tempos variables. Difficile de résister – pourquoi faire? – aux ballades cendrées qui flattent l’ouïe et bercent de futurs rêves. Comme le superbe To The End Of An Idea, où surgissent quelques notes d’un piano étincelant qui signe aussi la morale du disque: ne jamais trop en faire puisque les éléments musicaux naturels s’assemblent si bien sans graisse ni effets inutiles.

Papa Baldwin

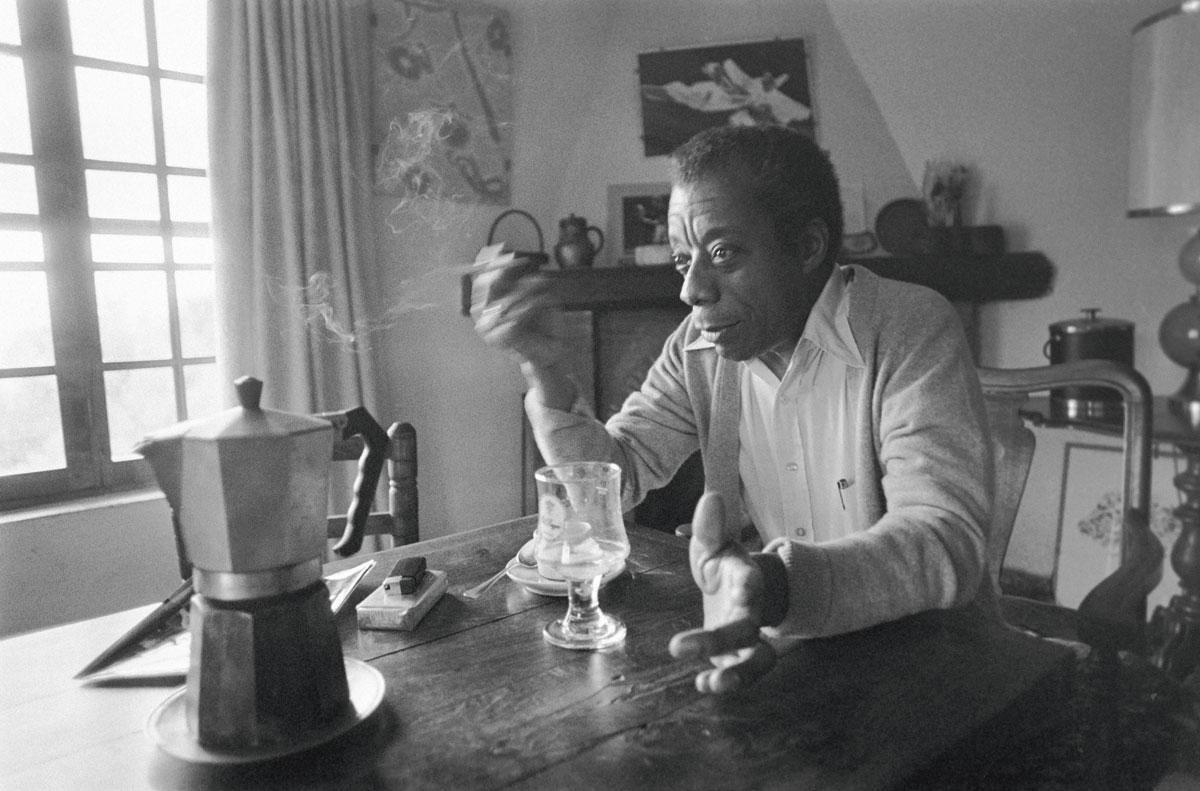

Et puis, sur deux titres – la plage titulaire et Night Wind – s’invite le spoken word de Marlon Moore. D’une diction réfugiée dans les graves, le « parleur de mots » instille d’emblée cette façon afro-américaine de malaxer la langue avec des syllabes hypnotiques que l’on n’invente pas. Ce qui ramène inévitablement à l’aventure de Linx avec l’écrivain James Baldwin. « Oui, je pense que mon nouvel album fait une boucle avec Baldwin. J’ai commencé à lire ses livres à l’âge de 9 ou 10 ans. Mon père, Elias Gistelinck, musicien originaire d’un petit village flamand, compositeur, trompettiste et chef d’orchestre, producteur à la radio belge (NDLR: à la BRT, aujourd’hui VRT) est celui qui a fondé Jazz Middelheim. Il avait donc tissé des liens avec des musiciens, entre autres, américains. Comme Nathan Davis, qui est aussi mon parrain. J’ai rencontré Baldwin à une conférence, il était en retard comme toujours. Il m’a donné un numéro de téléphone et je l’ai appelé un an plus tard. Et quand je suis arrivé chez lui, à Saint-Paul de Vence, j’avais 19 ans et j’ai eu l’impression que c’était tracé. J’ai habité avec lui en France et puis à New York. Il m’a donné une universalité, l’idée de faire face à tout ce que vous êtes. C’était comme mon papa. A un moment, je lui ai demandé de faire un disque avec lui et il a dit oui. »

Trente ans après sa sortie, A Lover’s Question reste un album impressionnant. Composés essentiellement par David Linx et le guitariste Pierre Van Dormael, frère de Jaco, les huit titres tracent les liens charnels entre la musique et la littérature afro-américaines. Hormis la participation de Toots Thielemans (brillant), du sax Steve Coleman, du formidable flûtiste Byard Lancaster, de la chanteuse Deborah Brown, du trompettiste et joueur de thérémine Youssef Yancy, et du bassiste Michel Hatzigeorgiou, c’est la paire Linx/ Baldwin qui incarne au plus fort l’enregistrement réalisé entre Bruxelles et New York. David fait décoller la voix – tout en assumant la batterie – alors que Baldwin, à l’exception d’un chant sur le standard gospel Precious Lord, récite ses poèmes sur des fleuves jazz. Larynx où beauté et force des mots trouvent un miroir d’une idéale justesse. Entendre Baldwin, c’est entendre l’afro-Amérique et la ressentir au niveau de l’estomac.

Changer les livres d’histoire

David s’inquiète un rien de la perception « claire » de sa propre histoire mais aussi de ses considérations sur la question des Noirs et des Blancs: « Je n’ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, à condition que ce soit le bon plat (sourire). » Assez justement, David Linx pointe qu’aux Etats-Unis, le marché jazz est nettement plus codifié et restreint – proportionnellement – qu’en France, où il est encore possible d’élargir les textures contemporaines du jazz. « C’est là où se trouvent les labels de disques intéressés, précise Linx, là où sont les salles, les magazines. Et puis il y a le Japon et l’Amérique est loin derrière. J’ai une place de rêve. Mais pas seulement en France: partout où je vais, Brésil, Allemagne, Italie, Canada, Suisse, j’ai mon public. »

Au-delà de l’industrie, David pointe ce qui, ces années-ci, occupe autant les Etats-Unis que l’Europe, la peur et la détestation de l’autre. « Je pense que le racisme est d’abord une construction économique et sociétale, une construction de société avant d’être un point de vue personnel. On peut déboulonner les statues de Léopold II mais tant qu’on ne changera pas les livres d’histoire, cela ne sert pas à grand-chose. Soyons réalistes: tout qui n’est pas Blanc, aujourd’hui encore, a du mal à trouver un appartement, à obtenir un prêt à la banque. C’est en acceptant cette réalité que les choses peuvent avancer. Et puis Baldwin m’a donné tellement de choses auxquelles penser… »

Tout cela percole autant dans l’album de 1990 réalisé avec Baldwin que dans l’actuel Skin In The Game, dessinant un trajet musical unique. D’un Belge exilé en France et baigné à jamais d’afro- américanisme. Qui dit, en conclusion: « La nostalgie est la plus grande ennemie de tout artiste. Je peux écouter Ella Fitzgerald mais pas une chanteuse qui essaie de la reproduire! L’artiste jazz, par la nostalgie, se rend apolitique. Etre politique, c’est être excellent dans la société d’aujourd’hui. »

(1) La rencontre avec David Linx a eu lieu avant le 19 octobre.

(2) Skin In The Game, chez Crystal Records.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici