Last exit to Bowery

iO Tillett Wright ébouriffe nos certitudes sur le genre, la normalité et la vie de famille, et réussit une entrée fluorescente en littérature.

En pointant le nez à New York, dans le quartier bigarré de Bowery (« [qui] se distinguait par le raffinement de sa violence, sa folie kaléidoscopique« ) en 1985, avec Nan Goldin pour marraine, iO est née sous des auspices fissurés. Rhonna, maman-louve célibataire, veille sur sa progéniture de façon plutôt biaisée: glamazon à l’humeur sauvagement versatile au milieu d’une faune d’artistes et de désaxés, elle traîne sa fille de castings en tournées et l’immerge dans un quotidien aussi saturé de fantaisie que chaotique. À six ans, iO décide tout de go qu’elle est un garçon. Du côté de sa famille, sa nouvelle identité revendiquée ne crée aucune inquiétude mais à l’école, cette fluidité audacieuse attire doute et ostracisme. À douze ans, alors qu’elle et sa mère ont été menacées d’expulsion et privées d’électricité, qu’elle est sans cesse affamée et épuisée de ne pas pouvoir confier ses frayeurs à un adulte bienveillant, iO finit par cracher son morceau de vie amer à Joan, sa conseillère d’orientation. La voilà coupable de trahison envers Rhonna, » forcée de choisir entre [sa] protectrice et [sa] principale menace, [son] ennemie, l’animal imprévisible, la brute émotionnelle avec qui elle partage sa peau« . Envoyée en Allemagne, mais pas accueillie aussi chaleureusement qu’elle l’espérait par un père (ami de Basquiat) lui aussi en perte de balises saines, iO n’aura alors de cesse de réinterroger en nuances son genre et sa sexualité, naviguant à vue et à remous à travers l’adolescence et le territoire adulte.

Pas de pronom

Activiste, journaliste, photographe à l’origine du Self Evident Truths Project (qui rassemble 10000 portraits d’Américain.es qui se considèrent autres que 100 % hétéros), iO Tillett Wright -qui préfère désormais le pronom « il » ou pas de pronom du tout- dépeint avec une évidence folle l’exubérance et le fil du rasoir du New York des eighties, aussi flamboyant que rendu à moitié branque par les excès. Sa liberté de ton, aussi crue que fulgurante, nous évoque Sean, documentaire de Ralph Alryck (1969). Dans le quartier hippie d’Haight Ashbury (San Francisco), un gamin de quatre ans, monté en graine sur le terreau de la contre-culture, y philosophait et tentait d’éviter les dangers (drogues, rencontres interlopes) que sa précoce autonomie forcée mettait sur son chemin. Même si l’époque et le point de vue diffèrent, il y a dans les deux cas de quoi rester pantois et frissonner face à une telle lucidité enfantine, contractée comme un moyen de survie.

Ponctué de photographies, Darling Days est de ces puissants récits de perte d’innocence où la brutalité des faits n’est en rien édulcorée par une langue au pouls aussi libre que bouleversant. Vous finirez agrippé aux basques d’iO, devant les vestiaires où le choix est incertain, dans cet appartement-capharnaüm où flotte le danger, mais heureux de pouvoir vous nicher au creux de son incommensurable tendresse professée envers et contre tout pour les siens.

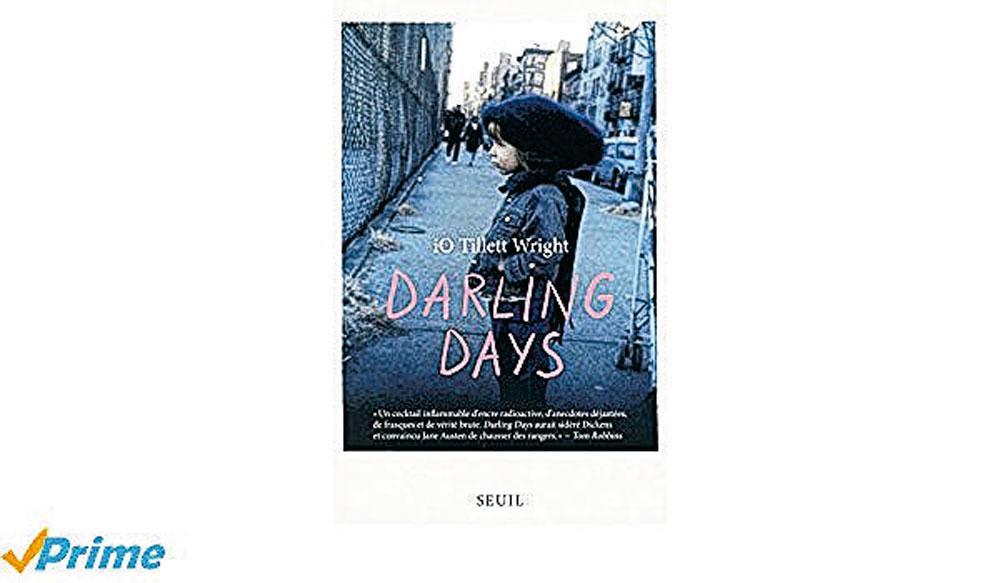

Darling Days

D’iO Tillett Wright, traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé, éditions du Seuil, 432 pages.

8

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici