Tranche américaine

Dans Walker, déambulation mélancolique, Robin Robertson fait le constat désillusionné d’une Amérique qui n’a guère fait de place pour tous les êtres.

» Manhattan c’est là qu’on se réinvente: mobilité, anonymat, tout est possible. » Celui qui écrit ces mots dans son journal en juillet 1947 est un jeune Canadien démobilisé après des combats en Normandie et aux Pays-Bas, qui se laisse chahuter par le théâtre de la rue new-yorkaise, s’étourdit dans le clignotement des néons – » nulle part où délasser l’oeil« – quitte à dissoudre son identité et ses traumas dans cette ville dont le bruissement ne cesse jamais et « tr op vaste pour être métrée« . Mais qu’importe où ses pas l’emmènent, des docks où les langoustes lui donnent un arrière-goût de pays natal aux séances de cinéma au Majestic, des hôtels-cages où s’entassent les fauchés aux glaces déformantes de la charmeuse Coney Island où sont exhibés le Garçon Araignée et Marian la femme sans tête, ce anti-héros ne trouve ni terreau ni repos. En asphyxie, il s’engouffre en 1948 dans un appel d’air vers Los Angeles. Le voilà qui, pendant une décennie, tente sa chance comme rédacteur au Press, s’intéressant au sort des SDF dans les allées sombres, tâtant parfois de la critique de films, entendant les rumeurs du meurtre d’Emmett Till dans le Mississippi ou apprenant à connaître ses voisins au réveillon des esseulés. Pour ce premier roman aussi épique que désenchanté, Robin Robertson (par ailleurs grand poète britannique reconnu par ses pairs et éditeur de John Banville ou Irvine Welsh) explose la forme. Il la rend perméable tant aux apartés réflexifs de ce jeune vétéran qui ne peut s’empêcher d’être témoin de l’injustice qu’aux pouls des villes où il charrie des fantômes aux viscères parfois apparents. Chaque fragment poétique, restitué avec brio (mouvement et échos) par la traductrice Josée Kamoun, est comme un chromo visuel et sonore qui vient s’ajouter aux 23 autres par seconde sur la pellicule griffée. Malgré l’époque et l’itinéraire qui divergent, et des clins d’oeil plus explicites au film noir, les passerelles nous semblent aussi permises entre ce Walker et Route One/USA (1989), magnum opus de 255 minutes de Robert Kramer, figure majeure et engagée du documentaire américain dès le milieu des années 60. De part et d’autre, fiction et réalité sociétale crue s’enlacent, avec pour spectateur un homme à l’écoute de son temps, ballotté par les lois souterraines de la psychogéographie, slalomant entre subjectivité inquiète et conscience d’un sort commun avec d’autres âmes errantes. Si nous ne sommes pas un soldat à qui une mère, ne sachant que dire à son départ pour le front, a tendu une écharpe, nous avons fait entièrement corps avec cette recrue revenue de tout et ses flash-back. Nous reste à allumer une dernière cigarette et à rêver du quadrillage d’une autre ville et des fourmis humaines qui y gravitent.

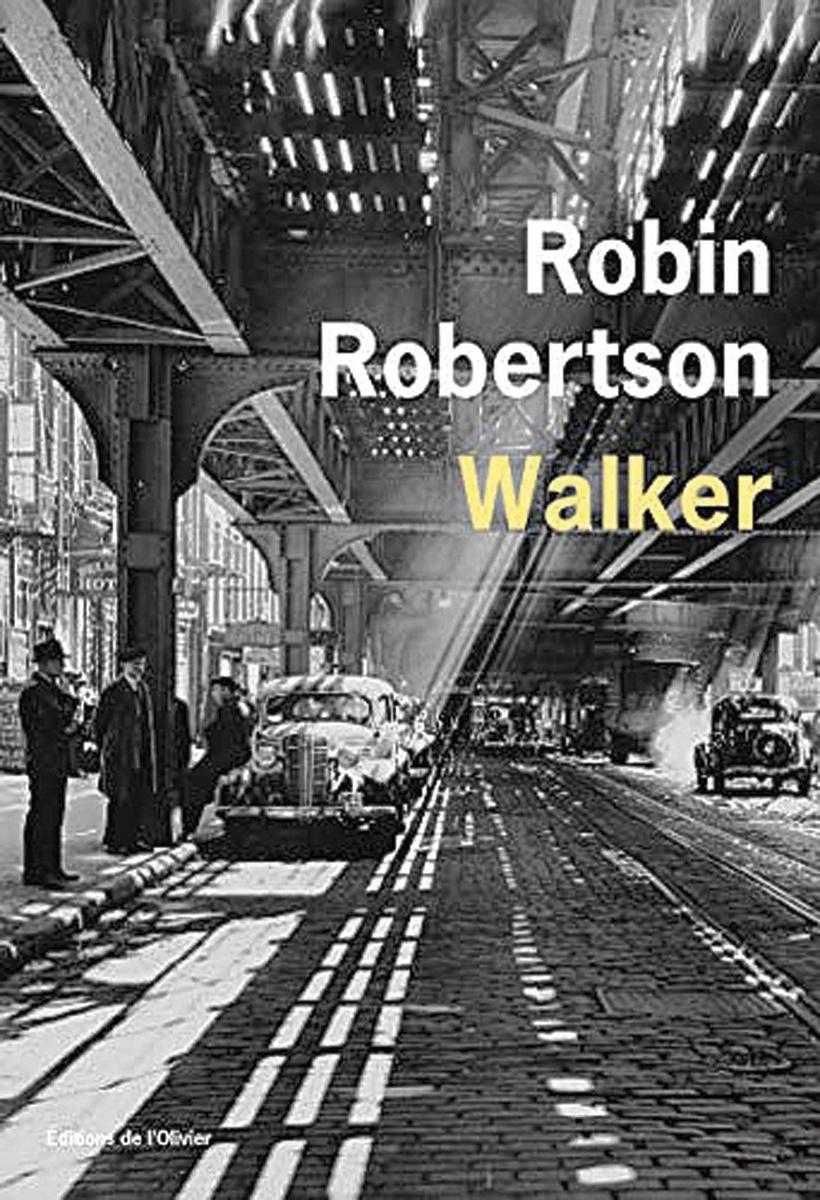

Walker

De Robin Robertson, éditions de l’Olivier, traduit de l’anglais (Écosse) par Josée Kamoun, 256 pages.

8

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici