Et vive le cinéma!

Dévolu au cinéma de patrimoine, le festival Lumière, à lyon, accueillait cette année un échantillon de la sélection de Cannes 2020. Un mélange des genres concluant.

Voilà une bonne dizaine d’années maintenant que le festival Lumière, à Lyon, célèbre, avec un succès public jamais démenti (pas même en cette année de jauges réduites, et de distanciation sociale forcée), le cinéma classique -hommage, bien sûr, aux frères Lumière qui inventèrent le cinématographe ici même en 1895. Si le cinéma de patrimoine est donc omniprésent sur les écrans -avec par exemple des incontournables comme Red River de Howard Hawks, Le Guépard de Luchino Visconti ou Fanfan la Tulipe de Christian-Jaque, mais encore une rétrospective consacrée au centenaire de Michel Audiard (beaucoup de bons mots, à défaut parfois de grands films)-, son pendant contemporain n’est pas négligé pour autant. Le prix Lumière consacre ainsi chaque année une personnalité du 7e art, les frères Dardenne succédant en 2020 à Francis Ford Coppola ( lire ci-contre). Et en plus d’une galerie d’invités d’honneur venus présenter leurs films, la manifestation accueillait, circonstances exceptionnelles obligent, un large échantillon de la sélection officielle du festival de Cannes, privée de Croisette en mai dernier. Avec à l’autopsie un mélange des genres concluant, même si à l’origine de l’un ou l’autre lapsus, Thierry Frémaux confondant à l’occasion ses casquettes cannoise et lyonnaise, et du report de la rétrospective Clarence Brown, ramenée à sa plus simple expression, La Chair et le Diable, avec Garbo au sommet de son mythe, en ciné-concert…

Points de bascule

Parmi les surprises réservées par le festival, la découverte, en ouverture, d’ Omelia contadina, court métrage réalisé il y a quelques mois par JR et Alice Rohrwacher, et consacré à la disparition du monde paysan traditionnel en Italie. C’est en effet à ce point de bascule sociétal que se situent nombre de films toutes époques confondues, comme l’illustre un triptyque transalpin composé arbitrairement au gré de la programmation, et brossant un portrait du Sud de la Botte sur une soixantaine d’années. Dans Les Années difficiles (1948), Luigi Zampa ausculte l’Italie mussolinienne à travers le destin d’un fonctionnaire de la petite ville de Modico, en Sicile, contraint d’adhérer au parti fasciste pour conserver son emploi. Et assistant bientôt à la débâcle de son pays tandis que son fils est expédié d’un front à l’autre, et que les nantis, eux, girouettent à loisir… Quinze ans plus tard, Lina Wertmüller chronique dans son premier long métrage, I basilischi, l’ennui de jeunes d’une petite ville des Pouilles dont les rêves se fracassent sur un quotidien morne, en écho au marasme enveloppant la province. Ce même Sud qui prête son cadre à Corpo celeste (2011), l’admirable premier long métrage d’Alice Rohrwacher. La cinéaste y accompagne Marta, une adolescente de retour à Reggio di Calabria après plusieurs années passées en Suisse, et ne portant qu’un intérêt fort relatif aux préparatifs d’une confirmation qui accapare la petite communauté locale. Et le film de questionner la foi dévote avec un esprit aimablement frondeur, tout en esquissant les lignes de force de son cinéma, un rapport harmonieux à la nature, une ouverture au mystère et une spiritualité diffuse qui irrigueront ensuite Le Meraviglie et plus encore Lazzaro felice.

L’oeuvre d’Alice Rohrwacher est poétique et engagée à la fois. On retrouve cette résonance au présent dans divers films empruntés à la sélection cannoise, du collectif Septet: The Story of Hong Kong, auquel l’actualité aura conféré une saveur toute particulière, à l’éthylique Drunk de Thomas Vinterberg, avec, en équilibre précaire entre légèreté et désespoir, sa théorie audacieuse pour ré-enchanter le monde. En prise, l’air de rien, sur l’urgence du moment. Manière de rappeler aussi que, à Lyon comme ailleurs, classique ou contemporain, le cinéma reste plus que jamais un art vivant…

Une histoire de frères

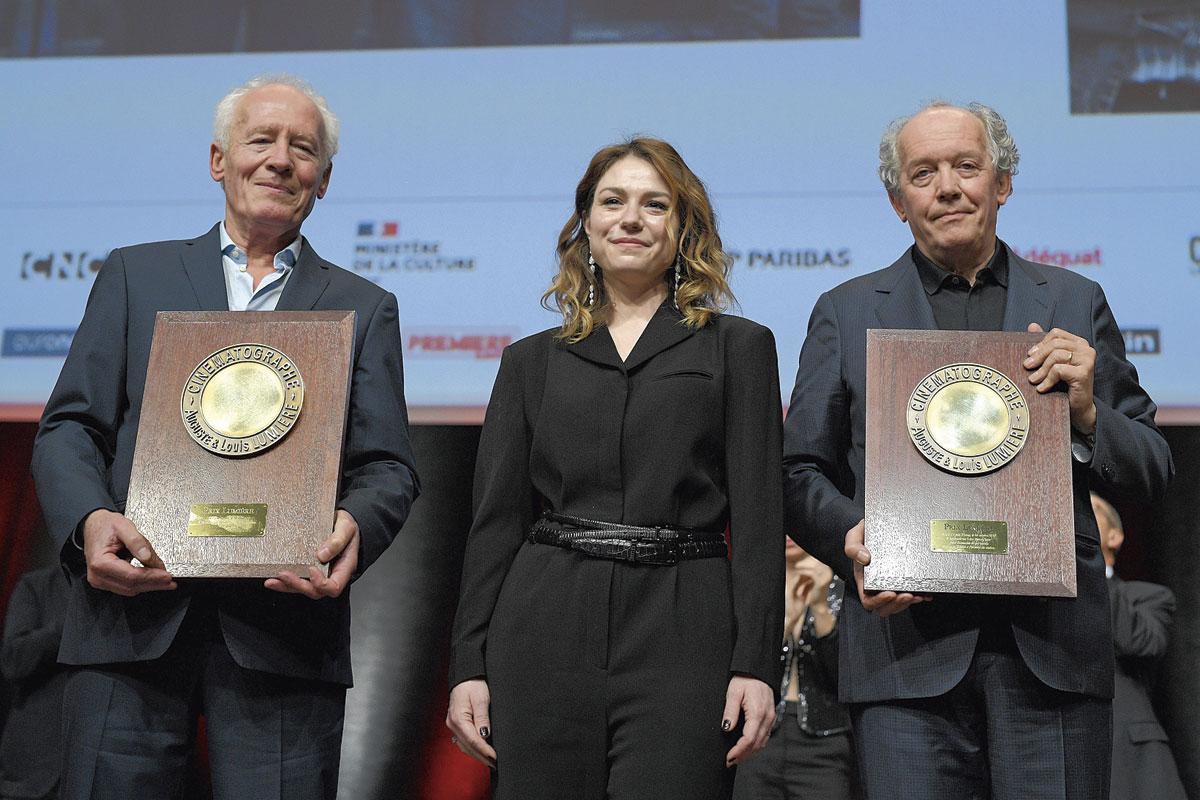

Rétrospective de leur oeuvre, des documentaires des débuts au Jeune Ahmed, exposition des photos de plateau de Christine Plenus retraçant leur parcours cinématographique depuis Falsch, en 1988…: le festival Lumière célébrait cette année les frères Dardenne, lauréats du prix Lumière, ce « Nobel du cinéma » ayant consacré avant eux Pedro Almodóvar, Catherine Deneuve ou encore Francis Ford Coppola. L’occasion pour le duo de souligner, lors de la cérémonie officielle, l’héritage des frères Lumière: « Ils filmaient la vie, on essaie de faire ça aussi, de rendre les personnages vivants et que le spectateur se sente devenir aussi plus vivant ». Mais aussi de rappeler quelques principes fondateurs de leur cinéma lors d’une masterclass donnée quelques heures plus tôt. Ainsi, au départ de Rosetta: « Nous souhaitons que notre film aime le spectateur, qu’il puisse devenir Rosetta et partager sa détresse, qu’il devienne quelqu’un d’autre, cette exclue de la société par exemple. Et pour cela, il faut qu’elle soit vivante. On fait en sorte que le spectateur ne puisse pas se débarrasser du personnage. » Et d’expliquer combien ils veillent à cet effet à ce que ces personnages ne deviennent pas des « figures » au détriment de leur singularité: « Ils sont les représentants d’eux-mêmes uniquement, pour que le spectateur puisse avoir un rapport unique avec eux. » Quant à d’éventuels secrets de fabrication? « Le secret, c’est qu’il n’y en a pas », affirme l’un. « On met notre caméra au milieu », souligne l’autre. « Pialat disait « être dans le cul des choses », reprend le premier. Nous, comme nous sommes belges, on est plus polis, on ne dit pas ça, mais c’est l’idée… »

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici