Écrans en partage

Effet indirect du Covid-19, le split screen s’est imposé dans notre espace domestique. Retour sur un dispositif esthétique dont le cinéma a su jouer avec bonheur, de Richard Fleischer à Bertrand Bonello.

C’est là l’un des effets collatéraux inattendus du Covid-19: figure bien connue des cinéphiles, le split screen, ou écran divisé dans sa version française, s’est imposé dans le quotidien de tout un chacun, de vidéo-conférences en apéros virtuels et autres cours dispensés à bonne distance sociale. Un outil commode, pour le coup, substituant une myriade de petites fenêtres au contact physique; et tant pis pour une finition approximative, sans commune mesure avec l’ambition narrative et esthétique qu’a su lui prêter le cinéma.

Confidences sur l’oreiller

Si Richard Fleischer puis Brian De Palma lui ont donné ses lettres de noblesse à compter de la fin des années 60, la division de l’écran apparaît avec le 7e art pour ainsi dire, sous la forme, à l’origine, de trucages cache/contre-cache. Mis au point par Méliès, le dispositif est notamment utilisé par Edwin S. Porter dans L’Attaque du grand train, en 1903. Le cinéma muet n’y aura toutefois recours que de façon sporadique, même si l’on relève l’utilisation lumineuse qu’en fera Murnau dans la scène d’ouverture de L’Aurore (1927), dont l’action débute avec le temps des vacances, la juxtaposition des plans de trains en traduisant l’effervescence, avant qu’un paquebot ne partage l’écran avec une femme sur la plage. Dans le même temps, Abel Gance imagine la Polyvision, à laquelle il recourt pour le final de son Napoléon, envisageant l’histoire de trois points de vue différents pour les faire raccorder dans un large panorama -un procédé préfigurant clairement le split screen.

Son usage reste toutefois plutôt anecdotique, même si le gimmick trouve bientôt l’un de ses motifs récurrents, l’appel téléphonique. Il y en aura de nombreux, et pour tous les goûts, où les deux interlocuteurs apparaissent simultanément à l’écran, Groucho Marx et Leonard Ceeley dans A Day at the Races (1937), classique des Marx Brothers; Ronald Colman et Ginger Rogers dans Double Chance de Lewis Milestone (1940); Dorothy McGuire et Guy Madison dans Till the End of Time d’Edward Dmytryk (1946); Cary Grant et Ingrid Bergman dans Indiscreet de Stanley Donen (1958). Et l’on en passe, comme Pillow Talk ( Confidences sur l’oreiller) de Michael Gordon (1959), qui use du split screen sans modération, dont une mémorable scène où l’écran est découpé en triangles accueillant Valerie Allen, Doris Day et Rock Hudson, et jusqu’à When Harry Met Sally… de Rob Reiner (1989), où il relie Billy Crystal à Meg Ryan.

Les codes des sixties

C’est toutefois dans l’effervescence pop des sixties finissantes que la technique connaît son âge d’or. Richard Fleischer, dans The Boston Strangler (1968), et Norman Jewison, la même année, dans The Thomas Crown Affair, en proposent, l’un comme l’autre, une utilisation brillante. Le premier, en y recourant d’une façon affûtée pour traduire tout à la fois la peur grandissante s’emparant de la ville à mesure qu’y sévit le serial killer, et les multiples personnalités de ce dernier; le second, en en faisant la signature graphique de son polar stylé, quelques scènes virtuoses -la préparation du hold-up notamment- à l’appui. Les deux films restent emblématiques de l’époque et de son esthétique. Michel Hazanavicius s’en souviendra dans OSS 117 Rio ne répond plus (2008), comédie dont l’action se situe à la fin des 60’s, et qui en parodie allègrement les codes, plastiques et autres, avec notamment une scène où pas moins de douze communications téléphoniques composent un puzzle à l’écran. Quant à Fleischer, il n’en avait pas fini du split screen, y revenant en 1973 dans Soylent Green, et sa scène d’ouverture, magistrale, où l’écran se fractionne en signe de surpopulation et de saturation.

Le procédé, avec le sentiment d’ubiquité qui l’accompagne, est entré dans le langage cinématographique, et ils seront nombreux à y recourir dans les années à suivre. Brian De Palma le premier, le maître formaliste l’employant dans une dizaine de ses films, Sisters et Carrie notamment ( lire ci-contre). Et d’autres encore, comme Robert Aldrich, qui en fait un usage immodéré mais avisé dans le thriller politique L’Ultimatum des trois mercenaires (1977), avec l’inamovible Burt Lancaster, ou Woody Allen, dans Annie Hall. Entre soucis décoratif et narratif, l’effet trouvera encore des expressions multiples. Peter Greenaway par exemple l’utilisera à diverses reprises, dans Prospero’s Books notamment, Gus Van Sant également, pour To Die For, ou Jay Roach dans Austin Powers, Tom Tykwer dans Cours, Lola, cours, Darren Aronofsky dans Requiem for a Dream, Stephen Frears dans Tamara Drewe… La liste est pour ainsi dire infinie, à laquelle il convient d’ajouter Quentin Tarantino (de Jackie Brown à Kill Bill), Richard Curtis (pour le final mosaïque de Love, Actually), Ang Lee, avec une déclinaison habile dans Taking Woodstock, Tony Gilroy, qui en fait une marque graphique de Duplicity, Jean-François Richet qui en habille son Mesrine, comme pour mieux souligner les différentes facettes du personnage, ou, Michel Denisot qui, dans le récent Toute ressemblance, l’emploie pour illustrer la propagation d’une vidéo virale.

Réflexion esthétique

De fait, il y a là une infinité de possibles. Mike Figgis, par exemple, promeut le split screen en principe exclusif de son Time Code (1980), où l’écran se divise en quatre parties, accompagnant en autant de plans-séquences les évolutions parallèles de différentes personnages sur arrière-plan de production d’un film à Los Angeles. Un concept original mais qui, à l’autopsie, se révèle plus épuisant que concluant. Adaptant William Faulkner, James Franco en propose pour sa part une utilisation audacieuse dans As I Lay Dying (2012), superposant à des voix off en prise directe sur la technique du courant de conscience les points de vue simultanés ou successifs des différents personnages, en quelque mouvement hypnotique fragmentant la narration. Bertrand Bonello, de son côté, a trouvé dans le dispositif mieux qu’une coquetterie, le prolongement idoine de sa démarche, que ce soit dans L’Apollonide (2011), où il utilisait le split screen en mode « caméra de surveillance », à rebours de la dynamique d’action et de suspense qui lui est généralement associé. Ou, trois ans plus tard, dans Saint Laurent, pour une exceptionnelle scène de défilé notamment. « Tout au long de l’écriture et même du tournage, je me suis demandé comment j’allais montrer les défilés, tant nous en avons vu à la télévision, nous confiait-il alors. Il n’y a pas 36 façons de montrer une robe, je tenais à le faire, mais encore fallait-il y arriver de manière intelligente. Et c’est là que j’ai pensé à les présenter comme une peinture de Mondrian. La collection Mondrian est l’une des plus célèbres d’Yves Saint Laurent, et avec le split screen, je pouvais montrer les robes comme une peinture, où l’oeil peut s’arrêter sur un détail comme apprécier l’ensemble. » Un effet de style, peut-être, mais au service d’une réflexion esthétique, et quelque chose comme la quintessence du genre.

Brian De Palma, Mr split screen

Qui dit split screen pense inévitablement Brian De Palma, le cinéaste américain en ayant fait l’une de ses figures de prédilection à compter de Dionysus in ’69, en 1970, la captation d’une libre adaptation des Bacchantes d’Euripide par une troupe d’avant-garde new-yorkaise, le Performance Group, dans une mise en scène de Richard Schechner. Nulle coquetterie dans ce dispositif, comme il s’en expliquera à Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, dans le livre d’entretiens qu’ils lui consacraient en 2001 (1). « J’ai eu envie d’en faire un film pour rendre compte du travail de Schechner bien sûr mais aussi pour essayer de capter l’électricité incroyable qui se dégageait dans la salle pendant une représentation. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de tourner en écran partagé, avec une caméra braquée sur le public et une autre sur les acteurs. Nous avons filmé deux représentations, je suivais le fil de la pièce et les mouvements des acteurs, pendant que Bob Fiore, l’autre cameraman, filmait les réactions des spectateurs. À l’image, l’écran est divisé en deux, sur la partie gauche vous voyez ce que j’ai tourné, et sur la partie droite ce que Fiore a filmé. Je me demande comment lui et moi nous ne nous sommes pas filmés l’un l’autre! »

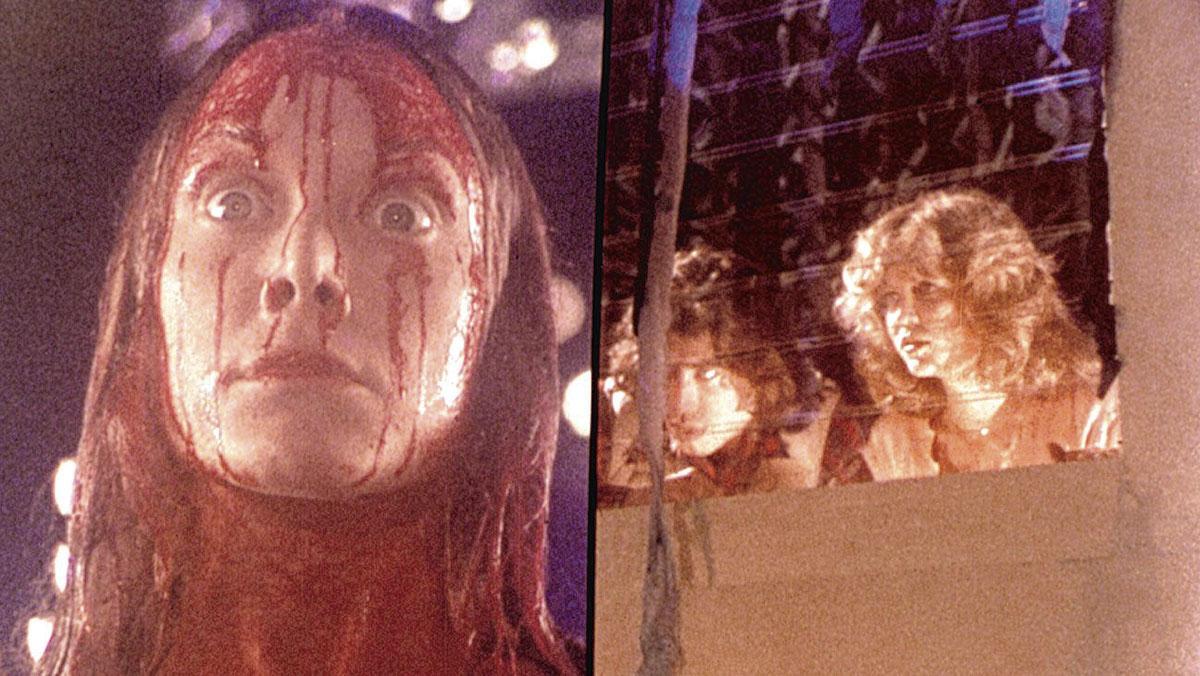

L’expérience s’avère à ce point concluante que De Palma recourt à nouveau au procédé pour une scène de Hi, Mom, son film suivant, avant d’en faire un usage virtuose dans Sisters. « Le split screen est très bien pour juxtaposer des actions simultanées qui se font écho. Le public peut composer quelque chose avec ces deux images », expliquait-il à la faveur d’une masterclass à la Cinémathèque française, en juin 2018. Le cinéaste formaliste en usera et en abusera par la suite, l’écran divisé devenant sa signature pour ainsi dire, apparaissant encore dans nombre de ses films de Phantom of the Paradise, en 1974, à Passion, en 2012. L’une de ses occurrences les plus fameuses est à chercher dans Carrie, lors du déchaînement de violence dans la salle de bal, une scène dont De Palma confiait pourtant 25 ans plus tard à Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud qu’il regrettait de l’avoir tournée de la sorte: « Aujourd’hui, je dirais que c’était une erreur. Je pense que plus on vieillit, moins on raffole de ce genre de gimmicks. On a tendance à revenir aux bases. Quand on est jeune, on veut employer toutes les ressources de la caméra. Mais le fait est que l’écran partagé ne fonctionne pas très bien pour les scènes d’action. C’est une forme trop méditative, parfaite pour les contrepoints mais inappropriée dès qu’il s’agit d’enchaîner des plans très rapidement. J’ai pourtant fait de mon mieux pour que ça fonctionne mais je trouve que le procédé crée une trop grande distance entre l’action et le spectateur. C’est l’exemple parfait d’une figure stylistique inappropriée. » Voire, la scène n’en continuant pas moins à produire invariablement son petit effet…

(1) Brian De Palma, éditions Calmann-Lévy.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici