Une histoire du cinéma indépendant new-yorkais

Avec Little Fugitive, Morris Engel et Ruth Orkin signaient l’acte de naissance d’un cinéma indépendant new-yorkais n’ayant cessé depuis, de Jim Jarmusch aux frères Safdie, de se réinventer. Panorama.

Quatre-vingt-une minutes pour une révolution. En filmant, dans le Brooklyn des années 50, l’équipée de Joey, Little Fugitive de sept ans parti seul à l’aventure dans les allées de Coney Island, Morris Engel et Ruth Orkin ne signaient pas seulement un formidable film sur l’enfance, ils donnaient au cinéma indépendant new-yorkais (et américain) son acte de naissance. Tourné en 1953 en-dehors des studios hollywoodiens pour la modique somme de 30.000 dollars récoltés auprès de proches du couple, Little Fugitive imposait une esthétique, celle d’un cinéma à vif filmé dans des conditions quasi documentaires, mais aussi un ton, s’écartant des canons narratifs traditionnels pour s’épanouir en toute liberté dans ses extérieurs new-yorkais. Un François Truffaut admiratif dira: « Notre Nouvelle Vague n’aurait jamais eu lieu si le jeune Américain Morris Engel ne nous avait pas montré la voie… » Quant au cinéma américain, il ne serait plus jamais tout à fait le même, d’autres cinéastes s’engouffrant dans la brèche de cette indépendance fraîchement conquise.

Le cinéma underground selon Cassavetes

Parmi ceux-là, John Cassavetes bien sûr qui, dans les derniers feux des fifties, jette avec Shadows les bases de son cinéma, non sans s’inscrire dans la lignée d’Engel et quelques autres: « Cassavetes connaissait le travail d’autres réalisateurs indépendants de New York qui avaient commencé à travailler avant lui, rapporte son biographe Ray Carney. Ceux qui parlent de Cassavetes comme du « premier indépendant » font montre de leur ignorance de l’Histoire du cinéma indépendant américain, qui remonte au début des années 50. Cassavetes appréciait beaucoup les films de Morris Engel, Lionel Rogosin et Shirley Clarke, qu’il avait vus avant de tourner Shadows. » Si le film se fera dans des conditions de production voisines de celles de Little Fugitive, le futur réalisateur de Opening Night n’en impose pas moins une vision toute personnelle: « Je ne fais partie de rien (…) Si vos films n’ont aucune chance d’être distribués où que ce soit, si vous n’avez pas assez d’argent, vous les projetez dans des caves -alors on les appelle des films « underground ». Peu importe le nom qu’on leur donne. Quand vous faites un film, vous ne faites pas partie d’une mouvance. Vous voulez faire un film, ce film-là, un film intime et personnel, et vous le faites avec l’aide de vos amis. » (1)

L’exemple de Cassavetes ne sera pas sans lendemain, le cinéma new-yorkais ne restant pas imperméable à l’effervescence créative des sixties et à l’émergence de la contre-culture. Lancé à l’initiative de Jonas Mekas en septembre 1960, le New American Cinema Group en sera l’une des expressions, la structure, dont le manifeste souligne la rupture avec « le cinéma officiel », voyant converger des figures de l’avant-garde cinématographique new-yorkaise comme Shirley Clarke, Stan Brakhage ou Andy Warhol. Un mouvement à vocation expérimentale; underground comme le sera, au tournant des années 70 et 80, le courant musical et artistique No Wave prospérant dans l’électricité des décors éventrés du Lower East Side. Une mouvance à ramifications multiples d’où seront issues des personnalités aussi différentes que Jim Jarmusch, Sara Driver, Tom DiCillo, Susan Seidelman, Vivienne Dick, Vincent Gallo, Amos Poe et d’autres encore, adeptes résolus d’un cinéma en mode Do It Yourself (DIY). Et de connaître, passé le milieu des années 80, et rattrapés pour certains par la reconnaissance des Stranger Than Paradise et autre Desperately Seeking Susan, des fortunes forcément diverses: si un Jarmusch continue ainsi à incarner le summum du cool tout en restant fidèle à l’idéal indie des débuts, d’autres disparaîtront purement et simplement des radars.

8 millions d’histoires

Vingt ans plus tard, la mouvance Mumblecore (de « to mumble« , marmonner) viendra redonner des couleurs à un cinéma indépendant à tendance fauchée fleurissant, comme en génération spontanée, à New York et ailleurs. Parmi les tenants de ce DIY revisité, les frères Duplass, Joe Swanberg mais aussi les frangins Josh et Benny Safdie, enfants du Queens ayant inscrit leurs films survoltés à même le bitume new-yorkais, redessinant au passage la géographie cinématographique de la Grosse Pomme. Jim Jarmusch toujours, à qui l’on rappelait, en 2019, les propos du producteur Jeremy Thomas voyant en lui le dernier grand cinéaste indépendant, pour l’interroger dans la foulée sur d’éventuels successeurs, ne manquait d’ailleurs pas d’adouber la paire de réalisateurs de Good Time et Uncut Gems: « Je pense que Jeremy Thomas faisait allusion à l’environnement dans lequel je travaillais, et dont j’étais en quelque sorte le dernier représentant. Mais il y a de remarquables jeunes cinéastes, les frères Safdie aux États-Unis, et d’autres, dans le monde entier, des cinéastes qui ne cherchent pas à s’imposer sur le plan commercial mais apprécient et utilisent la forme du cinéma pour s’exprimer. Le système est très différent aujourd’hui, mais on ne peut tuer la beauté du cinéma comme forme d’expression. »

Si le cinéma indie a trouvé du côté de l’East River un terreau idéal, c’est sans doute aussi parce que la ville offre des possibilités infinies. Comme l’indiquait le narrateur de The Naked City de Jules Dassin, l’un des premiers films à y avoir été tournés en extérieur, « There are eight million stories in the naked city; this has been one of them« . De quoi aimanter et inspirer des personnalités diverses à l’indépendance chevillée à la caméra, cette indépendance dont Martin Scorsese déclarait encore aux Cahiers du Cinéma qu’elle n’avait rien à voir avec le fait d’être dans ou hors de l’industrie hollywoodienne: « Le seul problème intéressant est celui de la détermination et de la force; il faut avoir la passion de dire quelque chose de si fort que rien ni personne ne s’arrêtera« . Moins une question de moyens que d’esprit, en somme. Un précepte hérité de Cassavetes qu’ils seront nombreux à appliquer à leurs films, aussi différents soient-ils, les Woody Allen, Sidney Lumet, Spike Lee, Abel Ferrara, Amos Kollek, Hal Hartley, Wayne Wang, James Gray, Ira Sachs ou autre Noah Baumbach ayant fait de New York leur terrain de jeu privilégié, pour mieux en réinventer les contours en accord avec leur vision. En toute indépendance.

(1) Cassavetes par Cassavetes, de Ray Carney, éditions Capricci, 2020.

On the Bowery (Lionel Rogosin, 1956)

Se réclamant aussi bien de Robert Flaherty que du néoréalisme italien, Lionel Rogosin inscrit, en 1956, la fiction minimaliste de On the Bowery dans un horizon documentaire. Soit, filmée en noir et blanc, l’histoire de Ray, cheminot de retour de Jersey arpentant l’artère fracassée du bas de Manhattan de bar en bar pour échouer à même le pavé, partageant le sort des oubliés de la vie. Et, ancré dans une réalité blême, du cinéma-vérité rageur dans son expression et humaniste dans ses intentions.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Shadows (John Cassavetes, 1959)

À rebours des canons hollywoodiens, John Cassavetes impose, dès son premier film, un style éminemment personnel, captant, caméra à l’épaule et dans le noir et blanc granuleux du 16mm, le malaise existentiel d’une génération, une jeunesse noire confrontée au racisme. Soit une fugue polyphonique, comme improvisée dans la nuit new-yorkaise au son de la partition jazzy de Charlie Mingus. Et un film-dérive dont l’intense sentiment de liberté et de vérité dispense un trouble intact.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Permanent Vacation (Jim Jarmusch, 1980)

Inscrit dans le Lower East Side délabré de la fin des seventies, le premier long métrage (fauché) de Jim Jarmusch retrace deux journées et quelque dans la vie d’Aloysius Parker, jeune homme multipliant les rencontres incongrues au gré d’une errance jazzy dans les rues de Big Apple. Une déambulation en apesanteur, coeur d’un road movie pédestre jetant, humour compris, les bases de l’oeuvre à venir de l’auteur de Stranger Than Paradise, Ghost Dog et autre Paterson, jalons d’un cinéma en lévitation.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

The Pleasure of Being Robbed (Josh Safdie, 2008)

Dès leur premier long, les frères Safdie, Josh, aux postes de réalisateur, de scénariste et d’acteur, et Benny, crédité au montage et au son, imposent un cinéma sur le fil, battant le pavé new-yorkais sur les pas d’Eleonore, jeune kleptomane improvisant son destin, un sourire aussi mélancolique que désarmant aux lèvres. L’argument est ténu, la narration plutôt lâche et l’humeur flottante, la magie opère cependant, portée par un stimulant vent de liberté annonçant les Good Time et autre Uncut Gems à suivre…

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

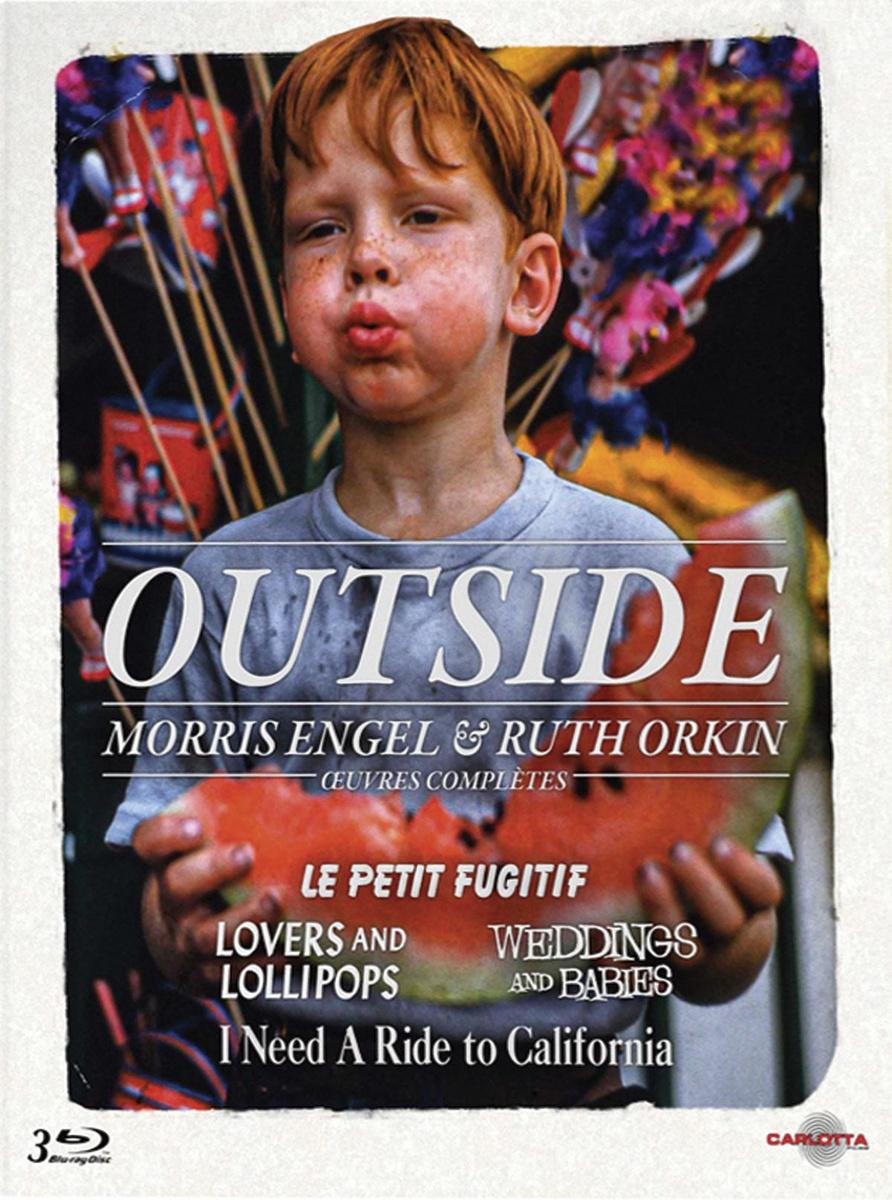

Oeuvres complètes de Morris Engel & Ruth Orkin. Un coffret de 3 Blu-ray. 5h21. Ed. Carlotta. ****

Disponible à partir du 10/03.

Du Petit fugitif (1953), le premier long métrage du couple de réalisateurs-photographes new-yorkais Morris Engel et Ruth Orkin, Alain Bergala a pu dire qu’il constituait le chaînon manquant entre le néoréalisme italien et la Nouvelle Vague française. On y verra également l’acte de naissance du cinéma indépendant américain, auquel le couple, puis Engel seul, ajouteront, au gré des fifties, Lovers and Lollipops et Weddings and Babies, pour composer une épatante trilogie de fictions en noir et blanc relevant de fraîcheur, de spontanéité et d’un enivrant souffle de liberté la réalité du quotidien de leurs contemporains. Bénéficiant de nouvelles restaurations, ces trois films sont aujourd’hui réunis par les soins de Carlotta dans Outside, un coffret- intégrale où figurent également l’inédit I Need a Ride to California, tourné en pleine effervescence hippie, ainsi qu’une imposante collection de courts métrages et autres archives. Une invitation tout simplement irrésistible à se replonger dans l’oeuvre des cinéastes et dans le New York de l’époque.

Filmer incognito

Ayant inspiré aussi bien Cassavetes que le Truffaut des 400 coups, Le petit fugitif est un délicieux moment de cinéma. Le héros du film n’est autre qu’un gamin de 7 ans, Joey, qui, persuadé à la suite d’une mauvaise blague d’avoir tué accidentellement son frère aîné à la garde duquel il était confié, s’enfuit à Coney Island où il va connaître moult aventures qui auront le don de le distraire de sa situation. Engel avait créé pour l’occasion une mini-caméra 35mm lui permettant de se mêler à la foule se pressant sur la promenade pour filmer incognito, et le résultat est rien moins que magique, imposant un style de cinéma à vif, où le regard quasi documentaire s’enrichit de la poésie de l’enfance. L’autre sujet de prédilection d’Orkin et Engel sera le couple, au coeur de Lovers and Lollipops (1955) comme de Weddings and Babies (1958). Le premier met en scène Ann, une jeune veuve new-yorkaise se mettant à fréquenter Larry, un ami de longue date, sous le regard de sa fillette, Peggy. Laquelle s’emploiera à leur rendre la vie difficile sinon impossible, tandis que le film, éminemment savoureux, revisite, tout en naturel et fluidité, quelques points névralgiques de Big Apple, de Central Park à la Statue de la Liberté en passant par les rayons de Macy’s. Cap ensuite sur Little Italy pour Weddings and Babies, du nom du studio de photographie d’Al et Bea, la jeune femme aspirant au mariage tandis que lui hésite à franchir le pas, plus accaparé par sa carrière. Le prétexte à une plongée dans les rues du quartier où tant le style spontané que le sens de l’observation et l’humour d’Engel font des étincelles.

Dix ans plus tard, le réalisateur ajoute un appendice en couleurs à cette trilogie avec I Need a Ride to California, où sa caméra prend le pouls du Big Apple hippie, à la suite d’une jeune Californienne débarquée à Greenwich Village pour se mêler à la révolution en marche. Et de voir ses rêves mis à l’épreuve de la réalité de la ville et de ceux qu’elle y croise… Au regard du photographe s’ajoutent les images bucoliques et les compositions psychédéliques, avec une réussite parfois relative. Le témoignage sur le New York d’alors et sa vibration intime n’en reste pas moins fascinant…

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici