Le spectateur qui en savait trop

Américain émigré à Paris, Mark Rappaport réécrit l’histoire du cinéma dans des films-collages vertigineux. Ainsi de Rock Hudson’s HomeMovies, autobiographie fictive de la star décryptant les mécanismes à l’oeuvre dans l’usine à rêves.

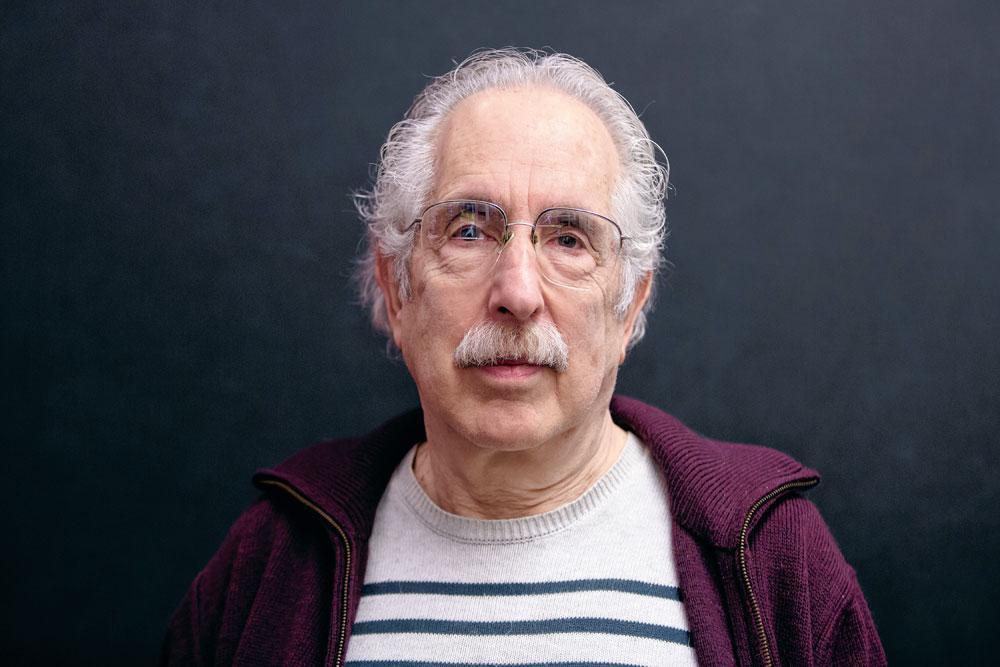

Si son nom n’est guère familier du grand public, Mark Rappaport est l’auteur d’une oeuvre imposante, entamée dans les années 70 dans le giron phosphorescent du cinéma indépendant new-yorkais, avant de le voir se spécialiser, à compter de Rock Hudson’s Home Movies, en 1992, dans les films-collages revisitant l’Histoire du septième art pour mieux la réécrire à rebours des stéréotypes et des idées reçues. Rappaport sera prochainement l’invité de la Cinematek(1), où il viendra présenter ce film fondateur, mais aussi The Vanity Tables of Douglas Sirk dans le cadre de la double rétrospective que consacre l’institution au maître du mélodrame hollywoodien et à son acteur-fétiche. L’occasion d’une rencontre parisienne avec un cinéaste (par ailleurs l’auteur de textes critiques dont certains réunis sous le titre éloquent Le spectateur qui en savait trop) dont la démarche atypique (on lui doit encore de stimulants essais vidéo sur Jean Seberg, Marcel Dalio, Debra Paget, Max Ophüls ou Sergei Eisenstein, en attendant celui qu’il prépare sur Conrad Veidt) n’est pas sans évoquer celle d’un Jean-Luc Godard dans ses Histoire(s) du cinéma.

Paradoxe ultime

Méga-star des années 50 et 60 doublée d’un pur produit de l’industrie hollywoodienne, Rock Hudson se prêtait idéalement à l’approche de Mark Rappaport. Derrière le sourire un peu niais de l’Américain idéal complaisamment relayé film après film se dissimulait une réalité sensiblement plus complexe en effet. Et le décalage entre la vie privée de la star de Géant et son image publique -lui qui, non content de devoir dissimuler son homosexualité, en vint à interpréter un archétype de l’hétérosexualité, en quelque paradoxe ultime-, en fait aussi l’incarnation de l’ambiguïté à l’oeuvre au sein du système des studios. Une perspective dont joue avec humour et agilité Rappaport dans Rock Hudson’s Home Movies, un long métrage s’appuyant sur des extraits d’une trentaine de ses films où, s’exprimant d’outre-tombe par la voix d’Eric Farr interposée, Hudson parcourt sa filmographie sous l’angle d’un coming out répété inlassablement, eut-il échappé à une majorité de spectateurs. « Je n’éprouve pas d’émotion particulière pour Rock Hudson et je n’avais d’ailleurs pas vu la plupart de ses films avant de préparer le mien, pas même ceux qu’il a tournés avec Doris Day (la délicieuse trilogie Pillow Talk, Lover Come Back et Send Me No Flowers, NDLR), s’amuse le cinéaste . Si j’ai jeté mon dévolu sur lui, c’est parce que, à l’époque, il s’agissait de la plus grande célébrité morte du sida. »

Hudson sera l’une des premières personnalités à dévoiler souffrir de la maladie, peu avant sa mort en 1985, cette révélation soulignant l’étendue d’une épidémie que l’administration Reagan entendait minimiser. Un geste éminemment symbolique, sinon politique, dans le chef d’un acteur dont le parcours oscilla entre la contradiction et le malentendu, avec des nuances toutefois. Réalisateur de huit de ses films, dont ceux où sa palette prendra sa pleine mesure, de Magnificent Obsession à Written on the Wind, Douglas Sirk confiera ainsi à Jon Halliday combien « le studio a eu beaucoup de problèmes pour cacher l’homosexualité de Rock ». Et Rappaport évoque pour sa part la sexualité de l’acteur comme un « secret ouvert ».

Hollywood ending?

Pour autant, l’exemple de Rock Hudson reste sans doute l’illustration la plus limpide de l’entreprise normative de Hollywood. Ou plutôt « hétéro-normative » en l’occurrence, suivant l’expression de Rappaport, le résultat de facteurs économiques autant que moraux: « L’industrie est appâtée par l’argent. Le marché, ceux qui doivent donner le blanc-seing aux productions et les réalisateurs désireux de faire des films travaillent la main dans la main, tentant d’anticiper les attentes des spectateurs. Mais dès que l’on pense de la sorte, c’est fichu: impossible de savoir ce que veut voir le public. » De là à considérer l’usine à rêves comme une fabrique de stéréotypes forgés sur foi des préjugés prêtés aux spectateurs, il n’y aurait qu’un pas. « C’est exactement cela. On estime par exemple aujourd’hui que les spectateurs n’aspirent plus qu’à voir des comics. Ce n’est pas mon cas, ni celui de nombreux autres, mais le résultat, c’est que Hollywood ne fait plus que des films de superhéros. »

Quant au tropisme voulant que la sexualité n’y fasse le plus souvent que de la figuration, encore que certains soient passés maîtres dans l’art du double sens et de la contrebande? « Les États-Unis sont un pays très violent, et très puritain en même temps. Ce n’est pas une bonne combinaison », poursuit Mark Rappaport. Pour autant, la subversion n’est pas qu’une vue de l’esprit, comme il ressort, par exemple, d’une anecdote ayant trait à une conversation sur l’oreiller du Fight Club de David Fincher. « La productrice avait refusé que Helena Bonham-Carter n’assène à Brad Pitt la réplique initialement prévue, à savoir « je veux ton avortement » , la trouvant trop choquante. Fincher a obtempéré à la condition expresse qu’on ne revienne pas sur la modification qu’il y apporterait. Et cela a donné: « Je n’avais pas été niquée de la sorte depuis l’école primaire. » La productrice était horrifiée, mais elle avait promis de ne rien changer. Cette histoire m’a fait hurler de rire. » Comme quoi la censure mène à tout à condition de la contourner… Et cela, même si, de son poste d’observateur extérieur avisé, Rappaport joue aussi les Cassandre: « Pour moi, l’ère de Hollywood touche aujourd’hui à sa fin. Il n’y aura plus rien après ce cycle de superhéros, et il sera impossible de revenir en arrière: on a désormais besoin de films rapportant un milliard sur leur premier week-end d’exploitation. Les petits films sont morts, et les talents intéressants se tournent vers la télévision. » Voire…

Formé mais non formaté à l’école du cinéma hollywoodien classique – « J’en suis prisonnier comme tout le monde, mais jusqu’à un certain point, et j’ai toujours veillé à le questionner et à l’envisager d’un oeil critique »-, Rappaport s’est de toute façon détourné depuis un bon moment déjà de la fiction. « Elle ne m’intéresse plus, je n’ai pas de désir caché de cet ordre. J’ai écrit un dernier scénario au début des années 2000 autour de la vie de Pasolini. Je l’ai soumis à Anjelica Huston pour qu’elle joue le rôle de Maria Callas, et elle m’a dit le trouver trop sale. Elle avait 52 ans, et elle voulait jouer des comédies! Mais c’est trop tard, ma chère… » Sans rancune, toutefois, le cinéaste parisien d’adoption ayant trouvé dans ses « autobiographies fictives » qu’il bricole sur son ordinateur un terrain d’expression à sa main, quelque chose comme une version « uncut » de l’histoire du cinéma -l’élégance suprême pour celui que l’on a surnommé « the godfather of the supercut ».

(1) Le 14/06, à 19 h. Rétrospective Rock Hudson jusqu’au 21/08.

Sirk, jusqu’au délire

L’on peut, sans forcer le trait, parler d’événement: pour la première fois en plus de 25 ans, la Cinematek consacre une large rétrospective à Douglas Sirk (1897-1987), cinéaste d’origine danoise dont la carrière, courant de 1935 à 1959, s’est déployée entre l’Allemagne et Hollywood; un esthète venu du théâtre et passé à la postérité comme le maître du mélodrame flamboyant. S’il signe ses premiers films majeurs pour les studios UFA dès les années 30 – Paramatta, bagne de femmes, suivi de La Habanera, tous deux avec Zarah Leander-, Sirk (de son vrai nom Detlef Sierck) devra attendre la fin des années 50 pour trouver la reconnaissance. Elle viendra de France, et de la critique appelée à former les rangs de la Nouvelle Vague qui, à l’instar de Jean-Luc Godard, s’enflamme: « Voilà ce qui m’enchante chez Douglas Sirk, ce délirant mélange: Moyen Âge et modernisme, sentimentalisme et raffinement, cadrages anodins et Cinémascope endiablé. Tout ça, on le voit bien, il faut en parler comme Aragon des yeux d’Elsa, en délirant beaucoup, un peu passionnément, peu importe, la seule logique dont Douglas Sirk s’embarrasse, c’est le délire. »(1) Charme(s) auxquels ils seront nombreux, par la suite, à succomber, de Rainer Werner Fassbinder à John Waters, de Pedro Almodóvar à Todd Haynes, et l’on en passe…

Maître des artifices

Ayant fui l’Allemagne hitlérienne pour les États-Unis à l’orée des années 40, Sirk fait ses débuts hollywoodiens avec Hitler’s Madman, sur l’assassinat du dignitaire nazi Reinhard Heydrich par la résistance tchécoslovaque. Après quoi il s’illustre dans les genres les plus divers: biographie romancée avec Scandale à Paris, autour de Vidocq; thriller avec Lured, Sleep My Love ou Shockproof, d’après un scénario de Samuel Fuller; musical ( Slightly French), western ( Taza, fils de Cochise), ou encore comédies ( Week-End with Father, No Room for the Groom, Has Anybody Seen My Gal?, début de sa collaboration avec Rock Hudson, longue de huit films). C’est toutefois dans le mélodrame que le talent et la finesse du cinéaste trouveront le mieux à s’exprimer. Venant après All I Desire, tourné en 1953 avec Barbara Stanwyck, Magnificent Obsession, remake d’un film de John Stahl, ouvre chez Universal un cycle qui va, littéralement, illuminer le cinéma hollywoodien. Avec l’aide de collaborateurs réguliers, au premier rang desquels le chef opérateur Russell Metty, et d’acteurs fidèles (Hudson, bien sûr, mais aussi Jane Wyman, Robert Stack ou Dorothy Malone), Sirk transcende le matériau mélodramatique, tant esthétiquement que thématiquement, mettant le lyrisme incandescent et l’exubérance chromatique du Technicolor au service d’un regard aiguisé.

Car si le mélodrame sirkien respecte, en première lecture, les conventions du genre qu’il porte à déchirante quintessence (voir ainsi A Time to Love and a Time to Die, en écho à la disparition de son fils sur le front russe), c’est comme pour mieux les écarteler en douceur, passant la société américaine de l’époque et ses codes au prisme d’une critique subtile, postulat valable de All That Heaven Allows à Written on the Wind; de The Tarnished Angels (d’après Faulkner) à Imitation of Life, apothéose de sa carrière. Non sans battre en brèche quelques stéréotypes hollywoodiens, sur la place des femmes par exemple, à qui il confère un rôle central, à contre-courant de la tendance qui prévalait dans le cinéma américain d’alors. » Chez Sirk, les femmes pensent, observait ainsi Fassbinder. Ça ne m’est apparu chez aucun autre metteur en scène. » Maître des artifices, Douglas Sirk n’aura ainsi cessé de toucher au plus juste. Jusqu’à s’ériger, par-delà les ornements flamboyants, comme le peintre particulièrement inspiré des émotions humaines. C’est dire aussi si cette rétrospective bienvenue constitue le must cinéphile de l’été.

Rétrospective Douglas Sirk, Cinematek, jusqu’au 31/08. www.cinematek.be

(1) Cité dans Conversations avec Douglas Sirk, de Jon Halliday, éditions Cahiers du cinéma, 1997.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici