C’est qui, le patron?

À 67 ans, Bruce Springsteen se livre dans une autobiographie qui, sans faire l’impasse sur ses côtés les plus sombres, ressemble terriblement à sa musique: honnête et généreuse.

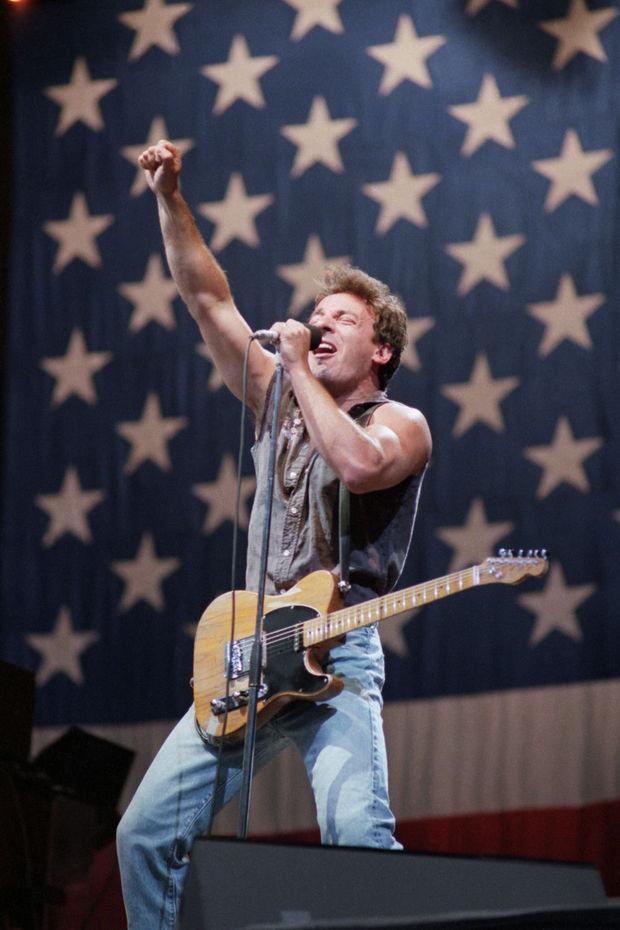

Le 9 juillet dernier, sur la plaine de Werchter, il donnait encore l’un de ces concerts dont il a le secret. Trois heures d’un rock charbonné avec l’énergie d’un forcené, épaulé par les maquisards de son E-Street band. Springsteen, comme à la parade. Où il est moins question de produire de la lumière, aveuglante, que de la chaleur, réconfortante.

Trois mois plus tard, c’est avec un autre effort au long cours qu’il revient. Le 27 septembre, partout dans le monde, le Boss sortait en effet son autobiographie, Born to Run. Son écriture s’est étalée sur sept ans, dans le plus grand secret, sans le moindre contact avec une maison d’édition. De manière assez cocasse, c’est après l’un des shows les plus courts de sa carrière -sa prestation à la mi-temps du Superbowl en 2009, 12 minutes montre en main- que Springsteen a commencé à rédiger une première histoire. Appréciant l’exercice, il a poursuivi la manoeuvre en remontant petit à petit le fil de sa vie, pour mieux la comprendre et la transmettre: chaque mot de Born to Run est le sien.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La matière de départ est romanesque, le destin artistique exceptionnel. Quelque 130 millions de disques vendus, des tubes à la pelle, des concerts héroïques. Une capacité aussi à régulièrement monter au créneau et à endosser ce rôle devenu de plus en plus ingrat, d’artiste « engagé », commentateur infatigable de l’Amérique des laissés-pour-compte. La somme constituée par Born to Run n’était pas de trop.

Ne serait-ce que pour comprendre ce qui anime le bonhomme. Depuis le temps, Springsteen aurait pu, comme d’autres, se contenter de son statut d’icône. Et rabâcher. Il le sait: son langage, le rock, n’a plus l’impact qu’il a pu connaître dans sa propre jeunesse. Et pourtant, le Boss semble n’avoir rien perdu de sa pertinence. S’il ne fera jamais de disque de remix électro, chacun de ses nouveaux albums continue de dire quelque chose de l’époque. Qui serait d’ailleurs prêt à se passer de sa voix, en particulier aujourd’hui, à l’heure où les États-Unis ont la possibilité d’élire un multimilliardaire démago à la permanente aussi nauséabonde que les idées…?

« Dans la ville balnéaire d’où je viens, commence Springsteen, tout est un peu en toc. Moi, c’est pareil. » C’est évidemment une boutade. Une marque d’autoflagellation qui en dit déjà beaucoup sur sa recherche incessante de légitimité. Une peur de l’imposture nourrie par ses origines prolétaires: rock star, ce métier qui n’en est pas un, sinon à le justifier par un travail incessant -de la sueur, du sang et des larmes. À l’autre bout du livre, Springsteen écrit encore à propos de sa voix: « Soyons clairs: je n’en ai pas vraiment […], c’est un outil d’artisan, pas un instrument raffiné qui vous emmènera au septième ciel. » Et pourtant, la magie fonctionne. Comment? C’est le mystère autour duquel Springsteen tourne pendant 600 pages, résumées ici en cinq chansons-clés…

Born to Run (1975)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est l’album qui déclenchera le déclic, emmenant le chanteur vers la gloire. Le morceau lui-même résume bien l’Amérique qu’il veut raconter. Celle des grands espaces, qui assurent de nouvelles perspectives, même quand l’horizon paraît complètement bouché. Le mythe de la route aussi: il faut lire ces pages d’avant le succès, où le jeune musicien trace d’est en ouest, roulant des jours et des nuits entières, sans s’arrêter (et au début, sans permis). Le rêve américain, en plein. À ceci près: aussi enthousiaste soit-il, Springsteen ne peut ignorer l’envers du décor. « Mon pays n’était plus ce territoire innocent qu’il avait été, disait-on, dans les années 50 d’Eisenhower [… ]. Il y avait de l’effroi dans l’air -l’impression que les choses risquaient de mal tourner, qu’on n’incarnait plus l’honnêteté et la droiture, que l’idée que l’on se faisait de nous-mêmes avait d’une certaine manière été corrompue, que l’avenir ne serait plus jamais garanti. Les choses étaient désormais ainsi, et si je devais mettre mes personnages sur cette route-là, il allait falloir qu’ils trimballent tout ça avec eux. »

The River (1981)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le morceau est inspiré par sa soeur Virginia tombée enceinte à l’âge de 17 ans, et son beau-frère, ouvrier en bâtiment ballotté par la crise économique. Jamais Springsteen ne cessera de chroniquer cette « Amérique d’en bas ». C’est elle qu’il connaît le mieux, celle dans laquelle, en tout cas, il est né, en 1949, du côté de Freehold, dans le New Jersey. Fils d’un père d’origine irlandaise (et néerlandaise) et d’une mère aux racines italiennes, Springsteen grandit dans des conditions pas évidentes. « Notre maison était vieille et délabrée, chauffée par un unique poêle à mazout. À l’étage, où dormait ma famille, les matins d’hiver, au réveil, on voyait la buée s’échapper de nos bouches. » Ou pour être plus explicite encore: « On vivait quasiment sous le seuil de pauvreté, mais je n’y pensais jamais. » Seule chance: le grand-père, qui a longtemps tenu un magasin d’électroménager et qui a été parmi les premiers du quartier à brancher un poste de télé. Celui qui permettra au gamin de la maison de découvrir un jour Elvis, sur le plateau d’Ed Sullivan, le laissant sans voix, abasourdi. Son épiphanie rock’n’roll…

De la révolution rock, il en fera le véhicule d’un message toujours solidaire, revendiquant une éthique du travail et de l’effort toute prolétaire. Springsteen, ce héros de la classe ouvrière, baptisé paradoxalement le Patron… Il cristallisera ce sens du jeu collectif dans le E-Street Band, « mon groupe, ma ville », dont il est à la fois « le maire, le juge, le jury et le shérif ». « Notre groupe est plus qu’une idée, plus qu’une esthétique. C’est une philosophie, un collectif, avec un code de l’honneur professionnel fondé sur le principe que chacun apporte le meilleur de lui-même, chaque soir, pour rappeler à tous ce qu’il y a de meilleur en eux. » Illustration: quand il présente les bandes de son deuxième album, en 1973, la maison de disques lui demande de réenregistrer les morceaux avec d’autres musiciens, plus « pros », sous peine de voir l’album privé de toute promo. Springsteen refuse. Lâché par son label, il faudra un petit miracle pour que sa carrière embryonnaire ne finisse par rebondir…

Born in the USA (1984)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Une de mes plus grandes chansons -et une des plus incomprises », écrit Springsteen. « La revendication du droit à une voix patriotique « critique » allant de pair avec la fierté de la patrie, était manifestement trop contradictoire »… C’est peut-être aussi l’inconvénient des tubes dont les subtilités se perdent dans la masse. Titre dénonçant la guerre du Viêtnam, et les plaies toujours béantes qu’elle a laissées dans la société américaine, il est récupéré par Reagan et les républicains. Un comble.

Malgré cela, Springsteen continuera d’attacher de l’importance à une certaine forme d’engagement. Quand il accède au rang de superstar planétaire, au début des années 80, le rock a déjà fait un tour complet sur lui-même, avec le punk comme dernier coup d’éclat. Le Boss continue pourtant de croire dans sa capacité à mobiliser. « Un rêve fiévreux que l’on partage, une hallucination collective, un secret que vivent des millions de personnes, un chuchotement dans l’oreille de toute l’Amérique. »

My Father’s House (1982)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Distant, alcoolique, paranoïaque… Douglas Springsteen a longtemps développé une relation tumultueuse avec son fils. Lui-même n’en sortira pas complètement indemne. « La psychose maniaco-dépressive, dans ma famille, c’est le cadeau dans la boîte de céréales. » C’est l’aspect le plus étonnant de son autobiographie, le principal « scoop ». Lui, le roc, le bulldozer, est sujet à la dépression. Latente, elle le frappe une première fois à la trentaine. Sur le divan, il est obligé de faire face. « C’est ainsi qu’a démarré une des plus grandes aventures de ma vie, qui s’étalerait sur plus de trente ans. » Récemment encore, juste après son soixantième anniversaire, Springsteen reconnaît avoir été submergé. « Aucune guerre psychologique ne prend jamais fin… «

The Rising (2002)

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Bien sûr, le morceau est la réponse de Springsteen aux attaques du 11-Septembre. Mais c’est aussi une ode de plus à la résilience, à cet acharnement de chaque instant, cette conviction chevillée au corps que le combat, quand il est juste, sincère, vaut toujours la peine d’être mené. Élevé dans un catholicisme cassant, Springsteen s’est toujours tenu à distance de la religion, mais n’a jamais cessé de cultiver la foi. Notamment dans le rock. Encore aujourd’hui, de la manière la plus candide et enthousiasmante qui soit, loin des mythes destroy. « Le culte de la mort est puissant dans le rock et il fait couler beaucoup d’encre, mais en pratique, l’artiste et ses chansons n’ont pas grand-chose à y gagner. » Et de conclure plus loin: « Tirer sa révérence dans un feu d’artifice glorieux, c’est de la connerie, point barre ». Springsteen n’est pas près de laisser mourir le feu que la musique a allumé chez lui. Après quarante ans de carrière, force est de constater qu’il produit encore et toujours de belles braises.

BRUCE SPRINGSTEEN, BORN TO RUN, ÉDITIONS ALBIN MICHEL, TRADUIT DE L’ANGLAIS (USA), PAR NICOLAS RICHARD, 633 PAGES.

Au milieu sinistré des années 70, le Born to Run de Springsteen tonnerre l’idée impériale de rock’n’roll. Un disque « compagnon » à la biographie nouvelle de Bruce, pareillement titrée, reprend ce titre et dix-sept autres, dont cinq inédits de jeunesse.

Quand parait Born to Run le 25 août 1975, le rock est dans la merde: le psyché-blues sixties est obsolète, le progrock obscène et, hormis Bowie et Roxy, le glam nettement comateux. Le punk? Il attend encore le train alors que quelques agités du binaire anglais à la Doctor Feelgood n’empêchent pas la vieille Europe de connaître son premier schisme culturel. Vingt ans après le pelvis Elvis, voilà Springsteen en Vatican II, chargé de refondre d’anciens principes en nouvelle humanité généreuse et sociale. Born to Run est le troisième album de l’Irlando-Italien du New Jersey après deux LP parus en 1973, snobés par le succès. Springsteen n’est pas plus le nouveau Dylan plébiscité par son label Columbia qu’un folkeux barbu qui n’a pas trouvé le son adéquat. Il faut qu’un journaliste devenu son manager, Jon Landau, extraie alors de Springsteen « le futur du rock’n’roll » via une relecture spectorienne des années 60 par l’Amérique urbaine de la décennie suivante. Born to Run, titre repris sur cette compilation en huitième place, est un chef d’oeuvre, avec son mur de guitares extatiques et le sax de Clarence Clemons pareillement raccordé au point G. Mais avant la pièce maîtresse, il y a près d’une décennie laborieuse.

Ralentis sensuels

Histoire de la représenter, la compilation puise cinq inédits qui montrent surtout que Springsteen décalque d’abord son époque, sans génie. Les deux titres de 1966-1967 avec The Castiles sonnent garage alors que He’s Guilty -avec Steel Mill en 1970- baigne dans une omelette psychédélique d’Hammond baveux et d’énervement funky. On sent que Bruce essaie fort (Ballad of Jesse James) avant de trouver la bonne distance du micro comme de son sujet (Henry Boy). Reste à écrire des chansons qui font oublier l’apprentissage, chose faite en 1973 avec 4th of July, Asbury Park (Sandy), l’une de ses plus belles, où sur des ralentis sensuels, Bruce brode le désir amoureux: « Sandy, the fireworks are hailin’ over Little Eden tonight/Forcin’ a light into all those stony faces left stranded on this warm July ». Comme si Cormack McCarthy sublimait le New Jersey en regardant la diffusion de Taxi Driver, sans la haine. Mais avec le rapport difficile au père (My Father’s House) et ce sens de la mise en scène sonore cinématographique qui préside aux chansons carillonnantes (Badlands, The Rising) comme aux moments plus mélancoliques (The River). Si cette compilation est sans surprise, incluant Born in the USA mais pas Jungleland, le parcours qu’elle offre de 1966 à 2012 (Wrecking Ball), demeure un exceptionnel moment de songwriting américain. Le chausse-pied naturel à la lecture de la bio.

« CHAPTER AND VERSE », DISTRIBUÉ PAR SONY MUSIC. ****

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici